宮﨑駿の映画は何を伝えようとしてきたのか? 第3回『千と千尋』から『ポニョ』まで

「学校に行く前に子どもがもうだめになっている。幼稚園に行く前にだめになっていると言います。かつての子どもはガキで、つまりエネルギーの塊で、とんでもないことをやらかすから、いろいろ訓練しなきゃいけないということになっていた。いまはエネルギーがないんです。(…)だから、どういうふうに教育するかの前に、子どもをもう一回ガキにするしかないんです」(『折り返し点』p281)

宮﨑駿の映画は何を伝えようとしてきたのか? 第1回『ナウシカ』から『トトロ』まで

「やっぱり基本的に、ものすごくみんな真面目に『自分はどういうふうに生きていったらいいんだろう?』ってふうに子供たちが思ってる…

宮﨑駿の映画は何を伝えようとしてきたのか? 第2回 『魔女宅』から『もののけ姫』まで

「自然に優しいジブリなんて思い込んでいる奴を蹴飛ばしてやろうと思ったんです」(『風の帰る場所』p155) 宮﨑駿の…

現代の子供たちが、危機の時代を生きて行くために

『もののけ姫』が『風の谷のナウシカ』の作り直しだとすれば、『千と千尋の神隠し』(2001年/以下、『千と千尋』)は、『魔女の宅急便』の作り直しだろう。どちらも若い女の子が、職業生活に踏み出していく様に寄り添った作劇であるが、『魔女の宅急便』はスウェーデンのヴィスビューなどをモデルにした洋風の舞台であり、空を飛ぶシーンが多かったのに対して、『千と千尋』は日本を舞台にし、「日本人顔」で、性格もブーたれるような「グズ」「ブス」(宮﨑談)の現実の日本の女の子に近い主人公にし、飛ぶシーンは控えめにして歩いたり電車に乗るシーンなどが多くなっているという違いがある。憧れの対象、ファンタジーとしての外国や飛翔ではなく、もっと身近な日本で地に足を付けた作品を作らなければいけない、という(既にこれまでの二回で述べたような)考え方の転換がここには見受けられる。

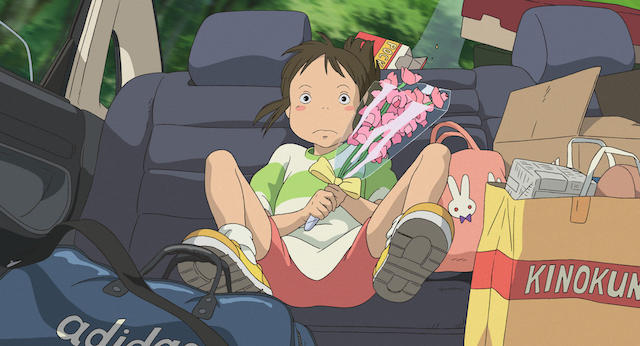

映画の始まりは、転校によってふてくされて車の後部座席に寝ころび、父親からの呼びかけにも返事をしないような千尋の姿からである。宅地造成されている新興住宅地に車は向かっていき、本作もまた「コンクリートロード」の主題を引き継いでいることが分かる。地蔵や祠のようなものが大量に置いてある――古くからある信仰を蔑ろにした形跡のある――場所に迷い込むと、そこはバブルの頃に建てられた洋風のテーマパークの廃墟である。

夜になって闇が訪れると、廃墟は急に活き活きする。千尋が迷い込む世界は、日本的な意匠が散りばめられた、八百万の神々のいる異界である。彼女は、そこで生きて行くために、労働をしなくてはならない。湯屋には、宮﨑駿自身が述べているように、性風俗のニュアンス、そしてスタジオジブリのニュアンスが籠められている。不器用で、元気のない現代っ子が、労働の現場に飛び込んでいくさまと彼女の成長を見守る映画、というべきだろうか。

企画書にはこう書いてある。

「正邪の対決が主題ではなく、善人も悪人もみな混じり合って存在する世の中ともいうべき中へ投げ込まれ、修行し、友愛と献身を学び、知恵を発揮して生還する少女のものがたりになるはずだ」(『折り返し点』p230)

それは、『もののけ姫』などで描いてきた自然や科学や世界史的な人類の問題と、どのような関係になっているのか。

「いや、だって人間の及ばない世界によって運命が決められてるっていうのは、ガイア理論なんかが出てくるのもそのせいだと思うんですけれども、確かに今のような、この地球に異常気象とかがある時代に居合わせてるからなんですよね。だけど、でもやっぱり人間というか、目の前にいるその女の子のこれからの人生を修復できるかできないかっていうことを捨てちゃうと、僕らにとってはまったく根も葉もないものになっちゃうんですよ。やっぱりどっちが大事かっていうと、そっちが大事だって」(『風の帰る場所』p200)

世界的な問題はたくさんある、しかし、その中で生きている人間を大事にしなければならないのだ、という態度の転換がここにはある。この困難な時代の中で「どう生きるか」を提示しようとする宮﨑の意図が、より先に進んだものと理解するべきだろう。

宮﨑は、実際に十歳の女の子の知り合いを念頭において、本作を作ったという。では、どのようなメッセージを籠めているのだろうか。

『千と千尋の神隠し』――この現実・世界・自然・人間を受容する試み

それを一言で言えば、この薄汚れた、汚濁や欲望に満ちた現実・世界・自然に接触するリハビリをせよということである。そのことにより、生命の活力を取り戻すことを、宮﨑は期待しているようだ。「超越的・俯瞰的」立場から世界や歴史を見下ろすことを否定し、虫の目で地べたを這いずり回ることを重視していた延長線上にこれはある。

宮﨑は、地球全体の環境問題を考えるのではなく、身近なところで手を動かしていった方がいいのだ、という考えを随所で語っている。本作に川の神様が出てくるが、実際に宮﨑自身も川の掃除をしたり、ゴミ拾いを日常的にするようになっていた。

「川掃除をして汚いものを相手にしながら、自分が醜いものの相手をしなくちゃいけないとか、汚い嫌なものに手を出さなきゃいけないとか、イヤダナーという気分を超えないと、手に入らないものもあるって思ったんです」(『折り返し点』p260)

ある意味で、『風の谷のナウシカ』漫画版や『もののけ姫』で辿り着いた、「汚れたこの世界・人類・生命を肯定する」という覚悟の実践編、リハビリ、潔癖症の人間がそれを克服するための訓練のような映画が、『千と千尋』なのではないだろうか。「善悪/敵味方」の二項対立が崩れた以上「清潔/汚濁」の区別も曖昧になる。社会とはそのようなもので、それを呑み込んでいかなければならない、そのための歩き方を教える映画という側面が、本作にはあるだろう。繰り返し描かれるゴミや嘔吐、ぼうを閉じ込める湯婆婆の潔癖症、千尋とぼうがハクの吐き出した虫を踏みつぶす箇所などに、その意図はよく見える。

このような「潔癖症」批判、外国や飛翔などのファンタジーを禁欲し地に足を付ける物語を描く理由は、宮﨑のアニメーション批判の思想と関わっているだろう。宮﨑は、アニメーション作家であるにもかかわらず、アニメーション文化が発展し、それに子供が浸ってしまうような状況になったことに批判的である。そして、その自己矛盾にも十分に自覚的である。批判的な発言の例を挙げよう。

「仮想と現実の狭間に落っこちてしまう人間たちが増えて、病理現象になるでしょう」(『折り返し点』p140)

「生活そのものがすっかりサブカルチャーで埋めつくされて見事にズボラになってきた。これは民族を滅ぼす元です」(『折り返し点』p166)

「今の子供達の一番深刻な問題は『始められない』ことなんです。(…)始められない子は、変化に対して不信だけが残ってしまいます」(『折り返し点』p176)

「子供って、大人が育てるんじゃなくて、子ども同士が群れになって育っていくものだから。僻地で友人がいなかったら、そこの動物と友人になり、複雑で奥深い周りの自然への興味とかかわりで育っていかなければいけないのに、現状では親との関係だけとか数人の友人との関係だけで育ってしまっているでしょう。その隙間を埋めているのが、電化サブカルチャーの大群なのですから」「こんな民族は滅びるしかないだろう、と思います」(『折り返し点』p178)

「今、人類がまっとうに生きていくためにはテレビ以下のサブカルチャーを無くすことです。もちろん、アニメも無くしてもいいんです。でも、無くならないでしょう。人間はごみためですからね。使えるものも、使えないものもまざっているんです。空白の時間、自由であることの恐怖に、自分もふくめて耐えられそうにない。/それらの問題を何とかコントロールできないかと思っていろいろやって、二十世紀に何度も失敗してきたんです。社会主義もそうです。(…)全てのコントロールがことごとく失敗しているというのが、環境問題を含めて二十世紀の結論だと思います。/そういうことが見えてきた時代にあって、何を子どもに語るのか。僕は、何よりも子供を丈夫にしないといけないと思っています。そして知的好奇心を持ち続けるようにすること。具体的には、この世界と噛み合うようにすることです。そのために、子供時代があるんです」(『折り返し点』p184-185)

とはいえ、彼自身が、作品に没入し、そこを現実であるかのように感じるというような倒錯をしやすい人間であると自身で語っており、その経験と反省からこの言が出ている部分がある、ということには留意しておくべきであろう。

「だからあらゆるリアリティが映画のほうにあるんですよ」「(こっちの世界は)現実味がない」(『折り返し点』p271)

アニメやサブカルチャー、電子端末は、この現実や自然や人間や社会の複雑さや、汚れ、不潔さ、猥雑さを見えなくさせる装置である。クリーンで清潔で幾何学的で観念的なものを好む感性を育んでしまう。そのような潔癖症は、かつてのソビエトのような、理性や科学で社会を設計し、現に生きている人間たちを否定した理想主義者たちと似ていないだろうか。そのような清潔志向こそが、清濁がないまぜになったこの社会や自然や人間の中で生きることに不安と恐怖を生んでいる、という考えがおそらくは宮﨑にある。それを克服する努力をしなければいけない、というのが、『風の谷のナウシカ』漫画版、『もののけ姫』と続く、本作の主題であろう。

だからこそ「アニミズム」「自然」との接触によって、有機的な生命体としての活力(=エネルギー)を回復させようという祈念が、本作にあるのではないか。宮﨑アニメは、現実を参照し、生々しいものを描いたとしても、結局はアニメである。アニメである以上、現実そのものの生々しさ、残酷さ、暴力性を緩和することもできる。ある意味で現実に接触するリハビリになる。そのような「橋」として、宮﨑アニメにおける「疑似自然」「疑似現実」を位置づけることもできるだろう。

死後の世界

未知の場所で知り合いもなく、心細くも仕事をしていく千尋が認められるきっかけは、あまりに汚く、腐れ神扱いされ他の者が対応したがらなかった川の神を浄化したことであった。次に千尋が活躍するのは、カオナシに対してである。カオナシは、表情がほとんどなく、意志も薄く、底なしの欲望にだけ突き動かされているような存在である。

油屋にスタジオジブリのメタファーがあるとすれば、カオナシは「観客」だろう。主体があるのだかないのだか分からないまま、自分を満たすものを底なしに求め続け、しかし本当に大事な心や真心などは与えることはできない、そのような現代の大衆文化の消費者たちの姿を、私たちはよく知っている。そのカオナシ=消費者の欲望に、油屋の従業員たちがお金目当てで応え続けるうちに、カオナシは巨大化し暴走してしまう。

千尋は、彼らと対照的である。千尋は、カオナシが持って来る金を受け取ろうとしない。自分の求めているものは、カオナシには与えられないだろうと言う。代わりに求めているのは、ハクとの心の通いあい、真心、愛だろうか。ハクは以前に千尋を助けたことのある川の神で、代償なく彼女を救っていた。そのハクを救うために、千尋は自身の生命すら危険に侵す献身をする。前半の油屋での、温泉旅館や性風俗やアニメーション産業を思わせる乱痴気騒ぎは、この千尋の行動によって転調する。宮﨑が感動した『氷の女王』や『白蛇伝』と同じように、純粋なひたむきな心こそが、本作において重視されている。それを、生命愛と呼んでもいいのかもしれない。利益や策略を超えた、純粋で無垢で童心に近いそれは、おそらくはアニミズムと結びつけて考えられている。そのひたむきな愛を持つことこそが、特別な英雄ではない千尋が主人公たる資格なのである。

ハクを救うために、千尋はカオナシと一緒に、電車に乗って銭婆のところに向かう。その途中は、一面の水浸しに空が映っていて、その天地の狭間に線路があり、そこを電車が滑っていく。「電車に乗っていくところが山場」(『風の帰る場所』p183)だと思っていたと、宮﨑は語る。

この電車のシーンは何なのだろうか。ひとつ目の解釈は、カオナシの狂乱との対比で考えることが出来る。資本主義と欲望の狂乱的世界から、電車に乗って、明鏡止水というか、天地が澄み切って冴え渡った世界に移行する。肥大化しすぎた欲望の象徴であるカオナシを連れて、金銭ではない価値を重視する千尋は、森の中へ向かう。ある意味で、悟りの境地のような場面であり、常に「分裂」を言う宮﨑らしく、映画も、商業的な要請に応えるカーニバル的なエンターテインメントの前半と、そうではない後半とに分裂しているのである。

湯婆婆と同じ顔をしている銭婆は、森の中にいる。それは、『風の谷のナウシカ』などで繰り返し描かれてきた、「森の中の神聖な場所」を思わせる。そこでカオナシの底なしの欲望も浄化される。彼は不器用ながら、仕事も出来るようになっていく。そして湯屋に戻った千尋が、「豚」になってしまった両親を人間に戻す。これが『千と千尋の神隠し』の物語である。

もう一つの解釈は、「あの世」に向かっていく、というものである。多くの者が、このシーンをそのように解釈している。宮﨑の「老い」についての、この発言が、その解釈を補強する根拠になるかもしれない。

「(老いによって新しく得られた境地の扉を、引用者註)グーっと開くと扉が消えて、灰色の、天地の境もはっきりしない薄明の中をこう、自分がトボトボ歩いていることに気がつくんですよ。振り向くと、ずっと後に光輝く路地が見えるんですが、もうあそこには戻れない、とわかる。それが老人だって僕は言ってるんですけど」(『続・風の帰る場所』p186)

空と水と、天と地が一つになっていく境界を、電車でとぼとぼと進んでいく。それは、若き日と老後の境であり、生と死が溶け合った世界なのかもしれない。能でいう、生と死、現世と異界が溶け合ったかのような状態が、ここで表現されているのだろう。

宮﨑作品は、『もののけ姫』以降、二つに分裂している。若く新しい生命を祝福し、その活力を寿ぎ、生き方を教えようとする側面。それから、青春時代を後にし、死という結末に向けて、崩れていく身体を抱えて進む、老いと死の受容という側面とに。