宮﨑駿の映画は何を伝えようとしてきたのか? 第1回『ナウシカ』から『トトロ』まで

「やっぱり基本的に、ものすごくみんな真面目に『自分はどういうふうに生きていったらいいんだろう?』ってふうに子供たちが思ってることだけはもう間違いないと思います」「で、それに対して『自分のように生きればいいんだ』とは言えないですよね。これはもう最低の生き方をしてるから(笑)」「自分たちが映画を作るときに、その根本だけは忘れちゃいけないんじゃないかなあと思うんです。それを言いたくないときは、作品を作らないほうがいいんですね。作らないほうがいいと思います、僕は」

(宮﨑駿『風の帰る場所』p52-53)

「どうやって生きていったらいいのか」を教える映画

宮﨑駿の新作『君たちはどう生きるか』が、7月14日に公開される。アニメーション映画のタイトルとして、現代ではあまり見かけない古風さだが、アニメーションを作る上で子供たちに何かを伝えることを重視してきた宮﨑駿の発言を鑑みると、ストレートにやろうとしていることを示すタイトルだろうと推測される。

本短期連載では、新作公開に合わせ、宮﨑駿作品に親しんでいない読者にも、作品をよく観てきた読者にも、「宮﨑駿が作品を通じて伝えようとしてきたこと」を知ってもらおうと思う。具体的には、年代別に、愚直に作品や発言を見ていくことをする。

本人の発言や作品の性質などの変化から、宮﨑駿のアニメーション映画は、以下の4つの時期に分けるのが妥当だと思われる。

宮﨑駿映画

1979年『ルパン三世 カリオストロの城』

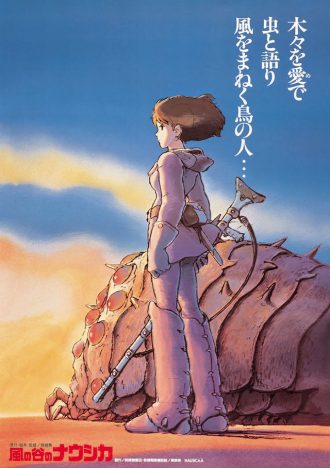

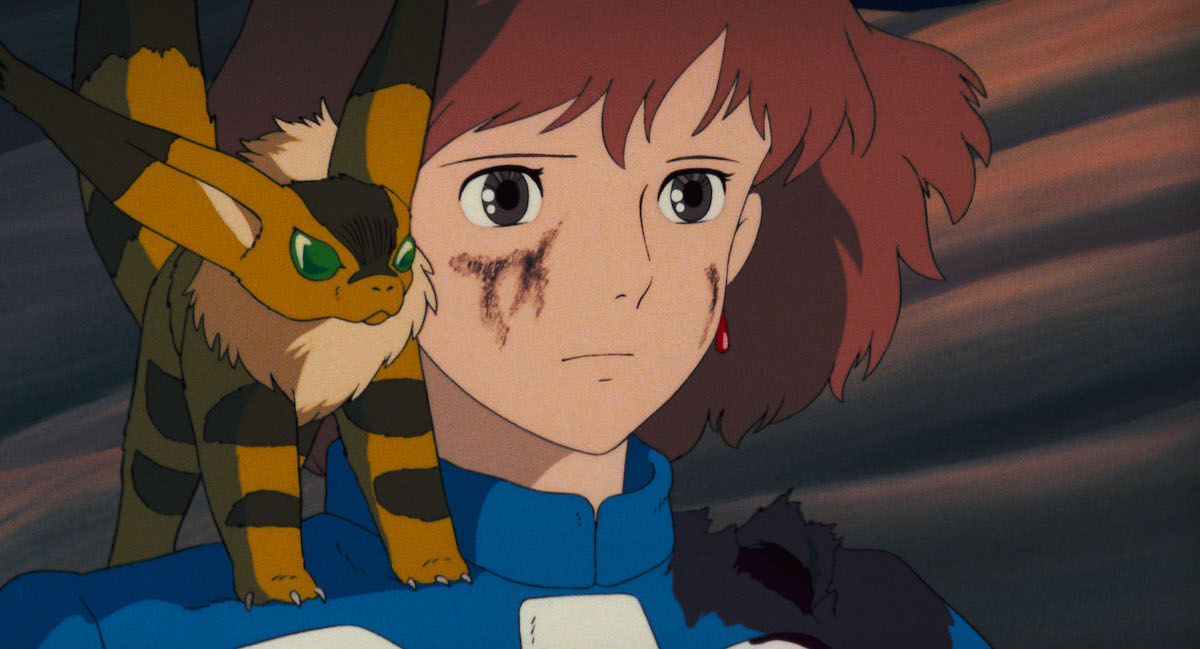

1984年『風の谷のナウシカ』

1986年『天空の城ラピュタ』

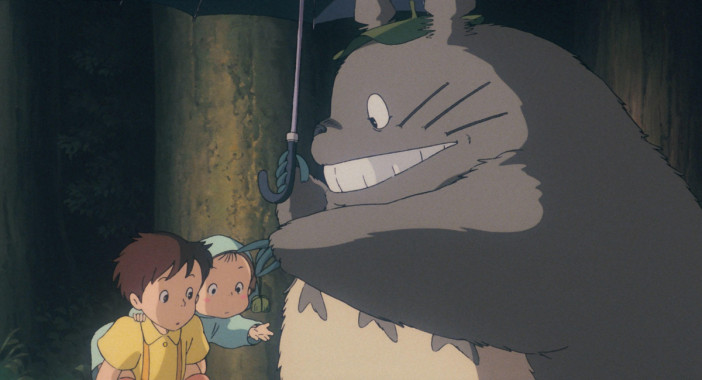

1988年『となりのトトロ』

1989年『魔女の宅急便』

1992年『紅の豚』

1995年『耳をすませば』(脚本・絵コンテ)

1997年『もののけ姫』

2001年『千と千尋の神隠し』

2004年『ハウルの動く城』

2008年『崖の上のポニョ』

2013年『風たちぬ』

80年代には1979年の作品が、90年代には1989年が含まれることをご了承いただきたい。

80年代は、『となりのトトロ』(以下、『トトロ』)を作ったことで、それまで作りたいと思っていた作品を作り終え、「四角形ができた」「ある時期までやりたいと思ってたことに一応全部手を出せた」(『風の帰る場所』p280)時期である。その後の『魔女の宅急便』は、半ば職人的に、会社を維持するためにやった仕事であるが、それが当時における宮﨑作品最大のヒット作になるという皮肉から、宮﨑駿の90年代が始まる。

90年代の宮﨑駿には、大きな転機が起こっている。それまでは、共産主義に傾倒し、「文明ではなく自然」という思想を持っていたが、二項対立での思考を辞める。管理社会ではなく自然、とか、民族主義、みたいな思想をストレートに語ることを辞め、「転向」したのである。それには、ユーゴスラビアの紛争が大きな影響を与えた。思想的な虚脱状態の中で、自伝的な作品である『紅の豚』が作られ、漫画版『風の谷のナウシカ』(以下、『ナウシカ』)が完結し、自然ではなく都市的な環境で生きる次世代を肯定しようとした試みである『耳をすませば』を作り、その「対になる作品」「同じ思想的基盤から生まれてる」(『風の帰る場所』p138)作品である『もののけ姫』が作られた。

2000年代は、本格的な「肯定」のフェイズに入る。「僕自身、ずっと日本が好きじゃなかったですから。日本っていう国家は今も好きじゃないですけども、日本の風土も嫌いで困っていた子ども時代の僕」(『風の帰る場所』p275)という発言を宮﨑は随所でしており、だからこそ外国を舞台にしたアニメーションばかり作ってしまうことを内省しており、「日本」を舞台にした作品を作らなければという発言を早くからしていた。嫌いだった「日本」も、科学文明によって変化していく都市も、「肯定」しようとする努力が、目立つようになる(90年代から続くそれが、より前進する)。物語的には、「対立」の構造がなくなり、死生観を(寓意的に)扱うことが多くなっていく。

その「肯定」の背景には、バブルが弾けて日本が不況になり、「管理社会」が壊れても、宮﨑駿が夢想していたような自然と調和した穏やかで活き活きとした社会は実現しなかった、という認識がある。このまま経済的には低迷し、日本も世界もどうしようもない状態になる、という諦念と絶望の中で、しかし、次世代を生きる子供たちを見ていると、世界を肯定するしかない、という認識に至ったのだ。

「肯定しよう肯定しようって変わっていきながら、一方では日常的にはね、もう度し難いっていう気分はますます強くなってくるんですよね」「この国は駄目だってところに帰って来ることは簡単なんです」(『風の帰る場所』p302)

「もっと駄目になるとわかっている日本で生きていかなきゃいけないその友人の娘がチョコチョコっと歩いてきたらね、この子が生まれてきたことを肯定せざるを得ないよねって、とにかくそれだけは否定できないというところに落ち着いたんですよ」(『風の帰る場所』p311)

「この子が生まれてきたことに対して、『あんたはエライときに生まれてきたねえ』ってその子に真顔で言ってしまう自分なのか、それともやっぱり『生まれてきてくれてよかったんだ』っていうふうに言えるのかっていう、そこが唯一、作品を作るか作らないかの分かれ道であって、それも自信がないんだったら僕はもう黙ったほうがいいなっていうね」「だから、どんな状態になっても世界を肯定したいっていう気持ちが自分の中にあるから、映画を作ろうっていうふうになるんじゃないかと思うんです」(『風の帰る場所』p312)

2013年の『風立ちぬ』も、この延長線上にある作品に見えるが、ちょっと特異な部分があるので、これはこれで2010年代として別建てで論じる。