『君たちはどう生きるか』の超越した世界を観て 宮﨑駿が“ファンタジー”に回帰した喜び

7月14日、宮﨑駿監督のアニメ映画『君たちはどう生きるか』が公開された。

筆者は地元のシネコンの初回上映を鑑賞したのだが、宮﨑駿の最新作という前提知識のみで観る映像体験は、とても心地よかった。

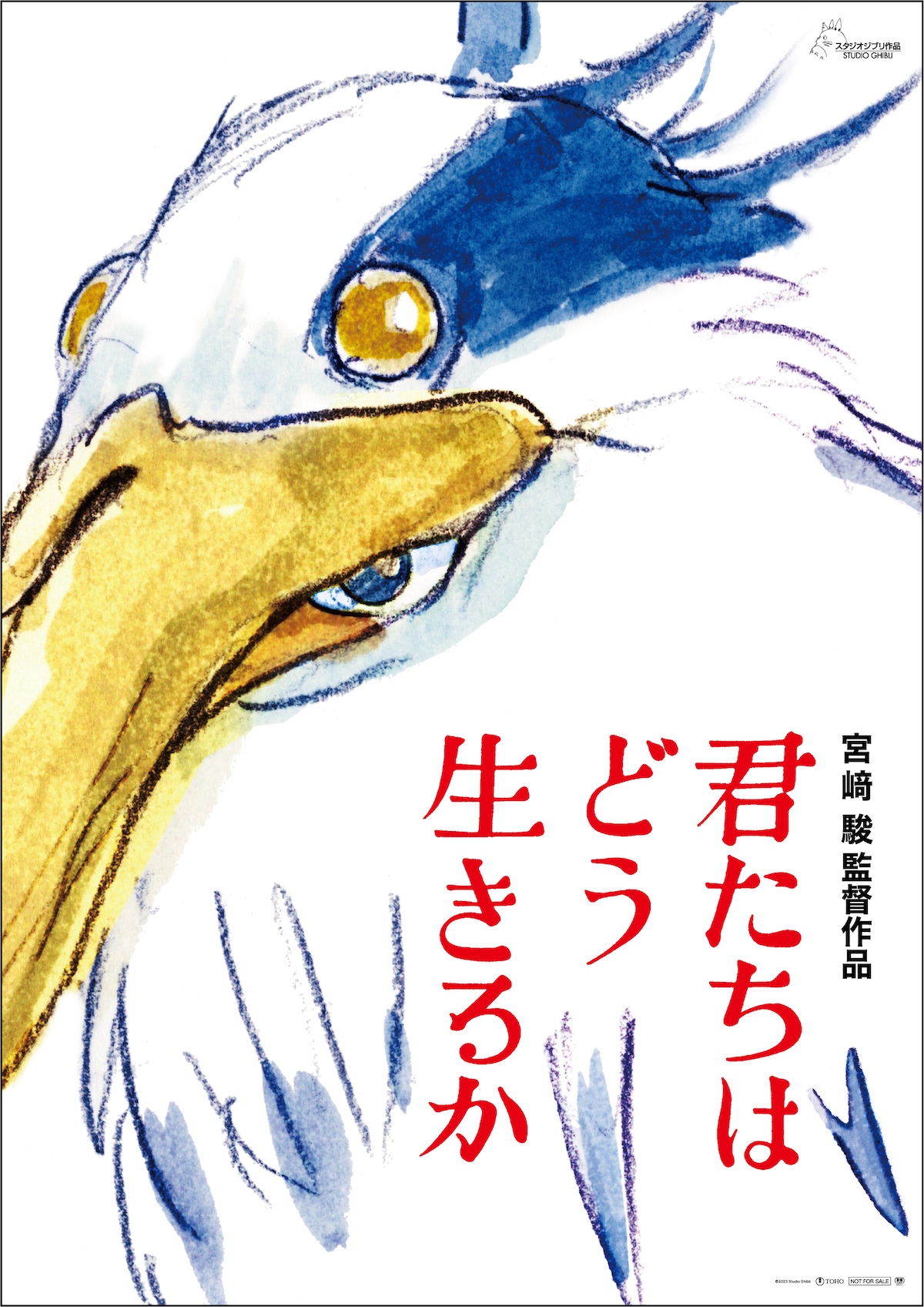

宣伝画像は、鳥らしき生物の絵が描かれたポスター1枚のみ。予告映像はなく、あらすじも声優も主題歌も伏せられ、パンフレットも後日販売という、あえて情報を出さないという宣伝方法が話題になっていたが、あらゆる情報が即座に共有されてネタとして消費されていくSNSを中心としたネット社会に対する強烈なカウンターとして機能していたと言える。同時に情報がないからこそSNSでは鳥のポスターとタイトルから内容を推測する大喜利合戦が起こっていた。その意味で情報を制限することが最大の宣伝になるという試みは、この作品においては成功したと言えるだろう。

もしも宮﨑駿という監督名すらも伏せられた状態で本作を観たなら、どう感じたのだろうかと観終えた後で思ったが、むしろ本作の本領は、宮﨑駿という名前すら知らない子どもがソフト化された映像やテレビ放送で偶然、接した時にこそ発揮されるのかもしれない。

実際、筆者が幼少期に『風の谷のナウシカ』や『となりのトトロ』を観たときは、監督の名前など知らなくても十分面白かったわけで、作者の存在なんて理解できない幼少期に、偶然出会い、その世界に没入するのが、一番理想的な物語との関わり方なのではないかと思う。

以下、ネタバレあり

物語は戦時下の東京からはじまる。母親を火災で失った少年・眞人は父とともに母の故郷に疎開するのだが、父は母の妹・なつこと再婚し、すでに子どもを宿していた。

父が軍需産業に関わっているため、眞人の家は豊かだった。しかし、父の車で学校に登校したことが原因で眞人は同級生に喧嘩をふっかけられる。喧嘩でボロボロになった眞人は自身の頭部に石をぶつけて、大きな傷を作る。

疎開先でいじめに遭う場面は、篠田正浩監督の映画『少年時代』を連想させる。ここから眞人が小学校で同級生の男の子たちと激しい衝突を繰り返しながら成長していく物語になるのかと思ったのだが、むしろ本作はそんな戦時下の現実に背を向ける。

やがて眞人は、森に消えたなつこを追いかけて、異世界へと迷い込むのだが、謎の塔を中心とした異世界の描写は、過去に宮﨑駿が監督やプロデュースで関わったアニメ映画や彼が強い影響を受けた作品のパッチワークとなっており、宮﨑駿の脳内世界を覗いているようだ。

このファンタジーパートは既視感が強すぎて若干退屈で、本作ならではの魅力は、疎開した少年の日常を丁寧に描く前半パートにこそあると感じた。

しかし、『風立ちぬ』という史実を元にしたリアル志向の作品を経由し、最後にもう一度ファンタジーを描くことを宮﨑駿が選んだことは、感慨深かった。

映画館で本作を観ている時、ずっと頭の片隅にずっとあったのは、宮﨑駿が2011年に刊行した新書『本へのとびら--岩波少年文庫を語る』(岩波新書)だ。

本書は宮﨑駿が推薦する「岩波少年文庫の五〇冊」の推薦文と、児童文学について語った章で構成されているのだが、最後に「三月一一日のあとに--子どもたちの隣から」と題されたインタビューを元に本人が加筆修正を加えた章が存在する。

この章で宮﨑は、3.11以降にどういう映画を作るべきか悩んでいることを告白しているのだが、何よりショッキングなのは「今ファンタジーをつくってはいけない」「今ファンタジーを僕らはつくれません」と語っていることだ。

本書が上梓されたのは宮﨑が『崖の上のポニョ』(以下、『ポニョ』)を監督した後で『風立ちぬ』を制作していた時期だ。