「アニメは実写に、実写はアニメになる」第10回

『すずめの戸締まり』と震災ドキュメンタリーが捉える“フィクションだから描ける現実”

新海誠のドキュメンタリーモード

新海誠監督は、風景に想いを託してきた作家だ。美麗な背景美術に光の美しさでキャラクターの感情を表現していく。とりわけ初期の作品群は、キャラクター描写以上に風景描写に力が入っており、それが彼の作家性と目されていた。

そんな彼の風景描写は、2011年以降、よりリアリズムへと向かう。2013年『言の葉の庭』では、自然の事物を仔細に捉えるのみならず、企業ロゴや看板・広告までも実在するものを作中に反映させる試みを始めたのだ。

これは、単純に企業タイアップで収益を得ようという発想ではない。そもそも、『言の葉の庭』の頃には、新海誠の名前は広く知られていないので、企業ロゴを使うにもタフな交渉を要したはずだ。実際にサントリーのアルコール飲料を使用するため、同社に許諾を求めたという証言もある(※18)。

この面倒な作業を行ってまで実在企業を作中に登場させる理由は何か。2012年に彼がマーケティングについて会社に提出した文章にそれが書かれている。

日常描写では固有の商品・施設等を描くことがしばしば必須となりますが、商標権の問題があるため、多くの場合は実際の商品名を微妙にアレンジした形で描かれます(McDonald's→WcDonald'sというふうに)。そのような「一見リアルだけど違う」という描写は最初の頃こそ新鮮味もありましたが(2000年代半ば頃まで。『雲のむこう~』ではそこが喜ばれていたような記憶があります)、今では逆に陳腐なお約束描写になってしまった感があります。そのようにパロディ的に現実を描くことが、アニメ独特の閉鎖性にさえ見えます。

そこで本作ではより実写的に、劇中に登場する服装・建物・小物等の企業ロゴを出来る限りそのまま画面に映したいと望みます。現実生活をアニメの中に切り取るためにはこのようなアプローチは有効ですし、それは観客にとっても新鮮な画面に映るはずです。(※19)

ここで新海氏は、明確に「現実を切り取る」と言葉にしている。人々の生活をリアルに描くのなら、私たちの周囲に溢れる商品も本物ではなくては嘘になってしまう。『言の葉の庭』は、震災以後に企画された彼の最初の作品となったが、現実に向き合う意識は、このように自身が得意とする背景美術をはじめ、服や靴などの小道具・衣装にまず表れた。

この姿勢は、後の『君の名は。』にも受け継がれ、社会現象となった同作の恩恵か、『天気の子』ではさらに多くの実在企業のロゴや広告に溢れた作品となっている。

現代は大量消費社会であり、私たちの生活は企業の商品に覆われている。しかし、フィクション映画でそれらを見かける機会は意外と少ない。ニュース映像ですらボカシが入れられることもある。社会の中でコンプライアンスが重視される傾向が強くなればなるほど、私たちの生活の一部である商品をそのまま映像に出すことが難しくなる。その意味で、多くの実写映像は私たちの生活の現実を切り取れていない。新海監督は、そんな時代に逆行するかのように、アニメで実在企業を出そうとする。

近年の映像作品を何十年後に観ても、本当はどんな風景だったのかを知ることはできないかもしれない。むしろ、新海誠のアニメ映画を観る方がわかりやすいなどと評される可能性もあるのではないか。例えば、『天気の子』でバニラ求人の宣伝トラックが走行しているが、実在企業名を出した上であれを映した映像作品は、ほとんどないだろう(筆者の知る限りNetflixの『ケイト』ぐらい)。

『天気の子』については、歌舞伎町をはじめ新宿の街並みが多く登場するのも見逃せないポイントだ。歌舞伎町で撮影された作品は少ない。近年は変わりつつあるらしいが、昔は撮影許可が降りないことも多かった(筆者は映画学校時代、ヤクザが出てくるから歌舞伎町で撮影するなと言われたことがある)。人通りの激しい地域なので、今でも実写撮影には不向きな場所である。大量の人で溢れる新宿駅前も同様に撮影に向いていない。その意味で、新宿は事細かに実写で記録することが難しい地域で、『天気の子』はそういう場所をアニメーションで記録している作品でもある(※20)。

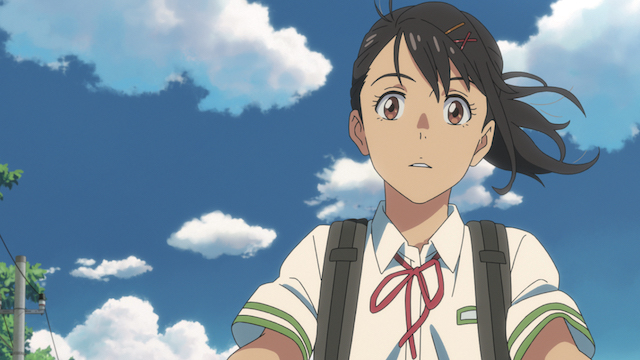

『すずめの戸締まり』に見る生と死の混沌

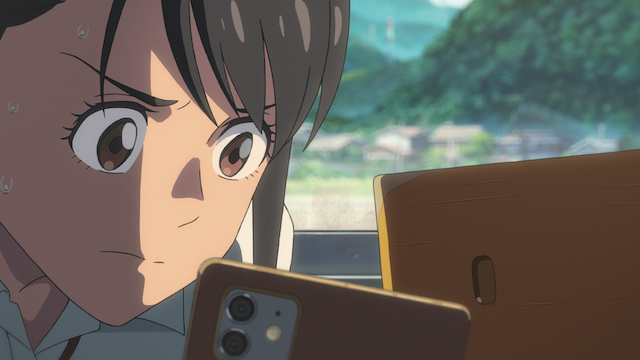

最新作『すずめの戸締まり』にもその姿勢は受け継がれており、企業広告やロゴも多数登場する。コンビニエンスストアのローソンはローソンのまま出てくるし、そこで働いているのも外国人労働者だ。

この強く刻印された現実の手触りの中で、東北の震災を描くのが最新作の『すずめの戸締まり』だ。この現実感の中、岩手県にあるすずめの生家を目指す途中で観客が目にするものは、無機質な防潮堤、津波で流された殺風景な風景、半ば緑に覆われた廃屋、原発の見える海沿いなどである。

本作の後半で風景を巡る特に重要なシーンは、芹澤の「このへんって、こんなに綺麗な場所だったんだな」というセリフが発せられる場面だろう。これに対して、すずめは「ここが、きれい?」と心の中で疑問を呈す。

このシーンで筆者は、瀬尾夏美氏の文章を思い出した。彼女は、自著である被災者の言葉を紹介している。

あるおじいさんは、「津波で流された直後の風景を見たとき、うつくしいと思った」と話してくれた。こんなに悲しいのに、なんでうつくしいんだろう。それらは一見相反する感情だけれども、共存するものだったという。(※21)

芹澤の言葉を、非当事者の安易な感想と批判することは容易い。しかし、東北沿岸部で津波被害を経験した人の中にすら、同種の感情を抱いた人もいるのだ。瀬尾氏は「被災後の風景は、彼らにとって辛いものだったかもしれません。でも、私としては、悲しみや喪失と美しさは同時に存在するし、それが美しいことは、彼らにとってただ苦しいことではなく、むしろ、励みになるはずだとも思いました」と言う(※22)。

カメラとは時に、人に演技を強要する道具でもある。カメラを向けられれば、人は誰しも多少は格好つけたり、役割を果たさなければと感じるものだ。被災地域で報道陣は多くの人にカメラを向けただろう。そのカメラはどのような言動を被災者たちに求めただろうか。瀬尾氏の言葉は、ニュース映像やドキュメンタリーに映されにくい被災当事者の複雑な感情があることを示している。

『すずめの戸締まり』小説版では、この時のすずめは「単純に驚いた」と記述されている(※23)。驚いた理由を断定するのは難しいが、少なくともすずめにはこの風景が「きれい」に思えなかったのだろう。同じ風景を客観的に見せても、個々人の主観では違う印象になるのが「現実」なのだ。カメラに映せない主観の現実を無視できない理由がこのシーンには端的に表れている。

そして、すずめの生家にたどり着くと、そこでもアニメーション・ドキュメンタリー的な創造性が発揮される。『すずめの戸締まり』は、主人公が忘れていた記憶を取り戻す物語であり(『戦場でワルツを』のように)、失われた故郷についての物語でもある(『FLEE フリー』のように)。

すずめの生家は津波に流され、跡地には雑草が生い茂っているのみだ。そこに、津波に流される以前の家の風景が重ねられる。失われた思い出の中にだけある風景を取り出してアニメーションで描く態度がここにはある。そして、彼女は自分が忘れていた記憶、常世の扉をくぐっていたことを思い出す。常世は、燃え盛る被災当時の町のようだ。そこにも被災前の故郷の風景が重ねられる。震災後に現地でカメラを回しても映せなかった過去の現実だ。震災後に数多く撮影された「強度」ある映像よりも、今では震災前の風景の方が貴重に感じられる。

常世の扉をくぐり、すずめはたくさんの声を聞く。それは死者となった者たちの「あの日の朝」の言葉だ。フィクションの力で生と死の分断を混乱させ分断を超えようと試みた濱口氏や小森氏に対して、アニメーション作品である本作は、死者の世界である常世は常にこの現世とともにあるものとしてより直接的な表現で提示し、死者は生者とともにあることを描いている。

その感覚は、カメラに映らないが確かに現実に体験されたものだ。震災後、宮城県石巻市や気仙沼市のタクシードライバーたちの多くが、幽霊をタクシーに乗せたと証言している。『呼び覚まされる霊性の震災学』を著した金菱清のゼミナールは、同著でそんなタクシードライバーの霊的体験を調査している。それは死者たちの無念の想いをドライバーたちが受け取ったのではないかと同著は書いているが、そんな風に死者が共に生きている感覚があったのだろう(※24)。

『すずめの戸締まり』は、カメラでは映せないそんな感覚を確かに切り取っているのだ。