西村賢太の元恋人が語る、芥川賞作家への愛憎「辛さだけ残して逝かれちゃった」

西村賢太は、多くの私小説を発表する一方、2011年に『苦役列車』で芥川賞を受賞して以降は、テレビのバラエティ番組にもしばしば出演し、広く知られた作家だった。だが、2022年2月4日、タクシーの車内で意識を失い、心疾患のため、54歳の若さで亡くなった。その元恋人が2人の関係をふり返り綴ったのが、『西村賢太殺人事件』である。同書には、別れた後に彼が亡くなり、「自分のせいで西村賢太が殺された」との認識に襲われたことも書かれている。(10月28日取材・構成/円堂都司昭)

小説に書かれることは嫌ではなかった

――2012年に西村賢太さんご本人と出会い、2013年暮れからは小林さんの住む岡山県で半同棲を始めたわけですが、それ以前から、西村さんのファンだったそうですね。どんなところに魅かれたんですか。

小林麻衣子(以下、小林):偽善がないところです。正直というか馬鹿正直というか、それが一番の魅力でした。賢く見せようとするところが一切感じられないことも好きになった理由です。文体がハマったんでしょうね。グルーヴや呼吸がピッタリあう気がして、短編が多いですけど、全然退屈させないで読み切らせちゃう。めちゃくちゃパワフルだと思いました。笑わせてくる文章も面白かった。『寒灯』、『暗渠の宿』、『瘡瘢旅行』などを読んだのは、ちょうど私が会社を辞めてふさぎこんで辛い時期だったので、笑わせてもらうのが本当にありがたかった。だから恩人のように感じたところがあります。

――特に好きな作品はなんですか。

小林:『どうで死ぬ身の一踊り』と『野狐忌』です。『野狐忌』は、まだデビュー前の若い時に田中英光を研究して自費出版した際(『田中英光私研究』)に小説を書いて載せたなかの一つですけど、若者の元気がすごく感じられて、とても好きなんです。

――西村さんのファンになる以前から、ほかの小説も読まれていたと思いますけど、どういったものを読んでいましたか。

小林:日本の小説はあまり読んでいなくて、両方ともアメリカの作家ですけど、『食べて、祈って、恋をして』や『ピルグリムス』のエリザベス・ギルバートとか、チャールズ・ブコウスキーとかが好きでした。

――ブコウスキーは、なんとなく西村さんにもつながるところがある気がします。

小林:幼少期にお父さんから大変な目にあったとか(ブコウスキーは父から虐待を受けた。西村は父が性犯罪で逮捕され家族が影響を被った)、自分もその性質をどこか引き継いでいて女の人に乱暴してしまうとか、似ているかもしれません。

――私小説というジャンルの場合、出てくる人物の行動などが面白いというのがありつつ、これは作者の実際の経験をもとに書いたものだという前提がありますよね。西村賢太さんだと、交際していた女性をモデルにした「秋恵もの」と呼ばれる作品群を残されています。小林さんは、西村さん本人と会う前からその作品を読まれていたわけですが、そういった私小説作家と実際に交際するのはどんな感じなんでしょう。自分のこともいつか小説に書かれるかもしれないわけですよね。

小林:あまり深く考えていませんでした。例えば、小説のなかの秋恵さんを私が読んだところでモデルになった誰かを特定できるわけじゃない。だから私が書かれたとしても誰もわからないだろうと思って、嫌ではなかったんです。西村賢太が2022年2月に亡くなって、生前の彼と交流があった朝日書林の荒川義雄さんとお会いしたら、「書かれては嫌だから、自分の家族の話は西村にしないようにしていた」と話されていて、そうか、みんなそうやって気をつけるものなのかと思いました。私はなにも気にせず、姪っ子や甥っ子とかも含めて普通につきあっていたから、逆にビックリした感じです。

西村に関しては、フィクションに書かれるよりも、2人で一緒にラーメンを食べに行った時や、ホームセンターへ買い物に行った時なんかにそのことをTwitter(現X)に書いてアップされる方がよほど嫌でした。プライバシーを暴かれるみたいな感じがしたので。

――小説に書かれるのとSNSに書かれるのは、違う感じですか。

小林:小説は一度フィルターにかけてフィクションにしてあるわけだし、相手を好きだったし、なにかちょっと役に立てたかなと感じていたから嫌じゃなかったんです。でも、SNSはプライバシーですから。彼には、「小説に書くぞ」と言われていましたし、『雨滴は続く』という最後の未完の小説に出てくる「葛山久子」については、書く時、わざわざモデルにした方に了承をとりにいったのを私は知っていました。だから、小説に私だとわかるように書くのなら、彼は書いていいかどうか聞いてくるだろうと思っていました。でも、私は彼と別れちゃったので、その後の『蝙蝠か燕か』では、黙ってちょろっと書いたんでしょうけど。

きれいごとを書いたら彼に笑われる、正直に書こうと思った

――今回の本を読むと、西村さんが私小説を書く時に真実ばかりでなくフィクションを混ぜていることを小林さんに明かしている場面がありますよね。あと、なにかを見たりした時に「こういうの、覚えとくと使えんだよな、小説に」という場面もあって、私小説の裏側をうかがえるようで興味深いです。

小林:『痴者の食卓』に、これは私だろうなという人物が出てきますけど、秋恵として書いてあるから、絶対私だってわかりっこない。

――交際している間も西村さんが書くものをずっと読んでいたんですよね。

小林:そうです。

――No.1ファンという感じですね。

小林:清書した原稿を最初に見られるし(西村賢太はパソコンなどを使わず手書きだった)、うちにはファックスがなかったので、いつもコンビニまでファックスを送りに行っていました。彼はファックスの機械とかタッチパネルとかが苦手だったから、私が代わりに送ったりしていました。

――本には小林さんご自身の持病についてもかなり書かれていましたけど、それは西村さんと交際するうえでの気持ちのあり方とかかわってくる感じだったんですか。

小林:こんなひどい病気(過敏性腸症候群=IBS)だし、今はオンラインの仕事をしているんですけど、普通の会社勤めとかはもう無理だなと思っています。彼と出会った当時は、お先真っ暗で本当にどうしようもなかったから、逆に変な火事場のクソ力みたいなので、芥川賞作家とつきあうことになったのかもしれない。

――病気のことを含め、自分のプライベートを書くことにためらいはなかったですか。

小林:IBSのことは書きにくかったです。やっぱり女だから、おならをしちゃうとかいうのは恥ずかしくて書きたくないと思いました。でも、書いていると、西村賢太に見張られている気がするんですよ。自分を美化して描いたりとかは、逆にカッコ悪いからできない。書くしかないと思って書きました。

――このような長い文章を書く機会は以前にあったんですか。

小林:全然なかったです。noteに書きはじめたのが2022年11月になってから。少しずつ書いていて、月刊『Hanada』にお声がけいただいて原稿を載せていただいたんです。それで本にまとめることになって、本当に初めてだったけど、とにかく書かなきゃと思いました。やり方がわからないから、エクセルで表を作って、第一章は○○と書く内容のキーワードを打ちこんで、それに沿って書いていきました。全体の構成とかはわからないから、とりあえず書いて、1カ月に一章分くらいを本の編集者に送りました。誰かに読んでもらっていないと、まともに書けているかどうかわからないし、担当編集者に引っ張ってもらって最後まで書けたと、すごく感謝しています。

――やはり書くうえでは、西村さんが手本になったんですか。

小林:うん、正直でいようと思いました。こんな機会は一生に一回しかないので恥ずかしくないように正直に書こう、むしろきれいごとを書いたら笑われると気をつけました。

――自分の体験を書いた時、世間一般に読まれるのとはべつに身内に読まれることへのためらいがありますよね。西村さんにもそのようなことがあったと本に書かれていましたけど、小林さんはどうでしたか。

小林:私はもともとあまり下ネタをいわないタイプなんです。私の両親は仲が悪かったから一緒にテレビを見たりしなかったし、お色気のある話題に家族で触れたりすることがまったくないところで育ちましたから。頑張って書こうかなという気はあっても書けなかったです。最後の方にちょっとセクハラめいたことをいわれたそのセリフを書きましたけど、親に読まれるのは嫌だなと思いつつ、あったことをそのまま書こうとしたんです。

――本のなかで読者が期待するような下ネタは書けませんと断っていたのは、書き方として誠実だと思いました。

小林:私を月刊『Hanada』に紹介してくださった村西とおる監督は、そっちをすごく期待していたんですよ。「赤裸々に書きなさい」って。

――村西監督ならそういいますよね(笑)。

小林:でも、読んで楽しくてエロくてみたいなものは、テクニックがないと無理だと思って、担当編集者に相談したら「べつにそういうのは書かなくていいんじゃないですか」といわれました。西村賢太は、テレビで風俗通いの話をしてウケたから、そればかりいわされたと思うんです。だからって、いつもエロいことを考えているわけではなくて、日常生活ではいたって普通というか、普通より子供っぽかったです。まあ、私の知らないところで、東京でなにやってたかは全然わからないですけど、連載を何本も抱えてTVにも出て、めちゃくちゃ忙しかったはずですし、一緒にいる時に限っていえば普通。まあ、喧嘩もしたので穏やかではなかったですけど。

「お前、金払えよ」といわれて払った思い出

――本にする時、自分の原稿を読み返してみてどう思いましたか。

小林:自分で面白いと思えるように書いたので何回読んでも面白いですけど、他人が読んだらそんなことないだろうな、読む人が面白いと感じてくれたらいいなと思っています。

――生活のこまごまとした描写が面白いですね。西村さんが寝る時、小林さんが煙草と水のペットボトルの「お休みセット」を盆で運び、犬のぬいぐるみのみち子を渡すとか。

小林:ああいうのは書いていると、ふわーっと過去が思い出されてきます。

――あのような細々とした部分を読むと、人間が生きているという感じがします。

小林:細かく細かく書いていると、なにかが降ってきて、彼がまだ生きているみたいな錯覚がして嬉しかったです。

――西村さんは、音楽では岸田敏志(旧芸名・智史)や村下孝蔵などが好きだったんですね。

小林:稲垣潤一が筆頭ですけど、似たジャンルのきれいな声の男性歌手が好きでした。

――西村さんのキャラクターからして、豪快なボーカルが好きかと思うとそうではない。

小林:小さい時にお父さんの問題があったから、人目の厳しさを気にしてきて、だからこそ、それをふり切って豪快に生きていたのかなと思います。

――2人の関係をふり返ってみて、最も印象に残る出来事はなんですか。

小林:いっぱいあるんですけど、わりと笑いのツボが重なっていたから、ずっと冗談ばかりいいあって笑っていた。そんな楽しいことをよく覚えていますね。

本に書きましたけど、喧嘩した時はやっぱり手が出てくるし、女が勝つことなんて絶対できないじゃないですか。その絶望感や悔しさも、一番覚えていることでしょうね。私が住む岡山まで通うのに新幹線代などがすごくかかったし、口から出まかせだと思いますけど、「お前のために俺はもう500(万円)も使っている。お前、金払えよ」といわれて。私も負けず嫌いだから、だったら払ってやろうと50万円を下ろして払ったことがあるんですよ。「お前、金ないんだろう」みたいにいわれるのが嫌で。バカだなあと思います。払わなきゃよかったって、今はすごく悔しいです(笑)。

――払われた西村さんは、どういう反応でしたか。

小林:手渡しするのが癪で、車のダッシュボードに封筒を入れておいたんです。彼がいたサウナへ車で迎えに行って、乗りこんできた時、「お前、金下ろしてきたのかよ」っていうから、「自分でとりな」と顎をこうしゃくったら、ダッシュボードを開けて「ああ、本当にあるんだ」とビックリしていました。少なくない出費だからそれどころじゃないはずなのに、私は払ってやった、一本とってやったみたいな変な優越感がありました。実はそのことも書いたんですけど、担当編集者に長すぎるといわれ、削ったんです。

とはいえ、一番記憶に残っていることといったら、楽しかったことです。喧嘩して別れてという時期に死なれたので、辛さだけ残して逝かれちゃったところはありますけど。

横溝正史が大好きだった彼が喜んでくれていたら

――亡くなったことに関しては、『西村賢太殺人事件』というタイトルに示されている通り、自分のために死んでしまったというような、自責の念を持たれているわけですよね。

小林:喧嘩別れせずに我慢できたかもしれないと思うんです。もし私に娘がいて彼とつきあっていたら、絶対別れろというでしょうけど。私に病気があるから連れ添ってやれなかった。カウンセリングとか専門家の力を借りてうまいこと続けられなかったのかなと思っちゃう。

タイトルは、彼が亡くなった数日後、本当に誰かに殺されたんじゃないかと思いこんでしまって、単純にそれをタイトルにしただけなんです。各章のタイトルは、担当編集者が、私が使っている言葉から引っぱり出して決めてくれたんですけど、なかでも第十章の『西村賢太殺人事件』が一番インパクトのある言葉だったし、西村自身が子どもの頃からずっと横溝正史が大好きだったから、これを本のタイトルにしたらちょっと横溝っぽくて彼が喜んでくれるかなという気持ちも、少しありました。

――章のタイトルでは、第一章の「火吹達磨としぶり腹」が2人のキャラをよく表現していると感じました。小林さん宅への不法侵入があった後に西村さんの死があったというような第十章に書かれた出来事の不可解さに関しては、その後、なにかがわかったとか、納得したといったことはあるんですか。

小林:家への不法侵入については調べてもわからないし、監視カメラをつけても侵入者の映像がないと警察はまったく動いてくれないとわかりました。道の向こうから誰かが歩いてきて不自然なアクションをするというのは、以前はありましたけど最近はないです。

――本に対する反響、感想は耳に入っていますか。

小林:Xを見ていると、やっぱり最後の第十章でみなさん戸惑われた感じで、私の頭がおかしいと思っている人もいて、それは無理もないかな?と。私が読者の立場でも、そう思いそうですし。

――最後の章以外の部分に関してはどうですか。

小林:おおむね好評というか、西村賢太というか、「貫太と秋恵の話がまた読めた」みたいな、スピンオフ的な感じで読んだ、面白いと書いてくださっている人もいました。第九章まではみなさん褒めてくださって。

――本を書きあげてみて、過去に区切りをつける感覚はあったかと思うんですが。

小林:それはありますね。書き終わって、もうなにもやることがなくなった感じで寂しい気もするんですけど、書けてよかったと本当に思います。

――作家の周辺にいた方が文章を書きはじめて自身も作家になるというパターンもありますけど、今後もなにか書いていくつもりは。

小林:ほかに書きたいことはそんなにないんです。西村賢太のことだから思い起こしたい、思い出したいという気持ちがあって書けました。本当にそれだけなので、もう一生に一度きりの1冊だなと、そういう思いでいます。

■書誌情報

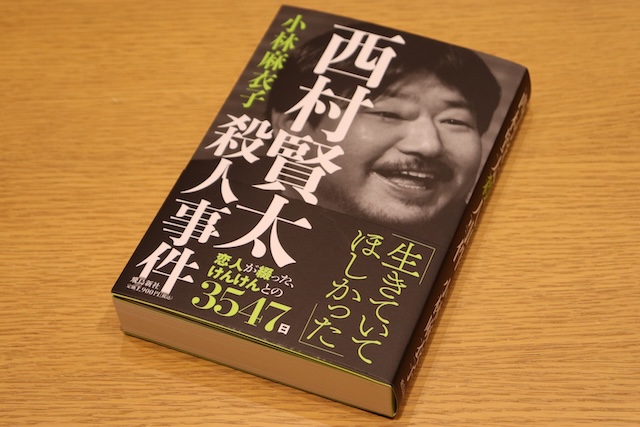

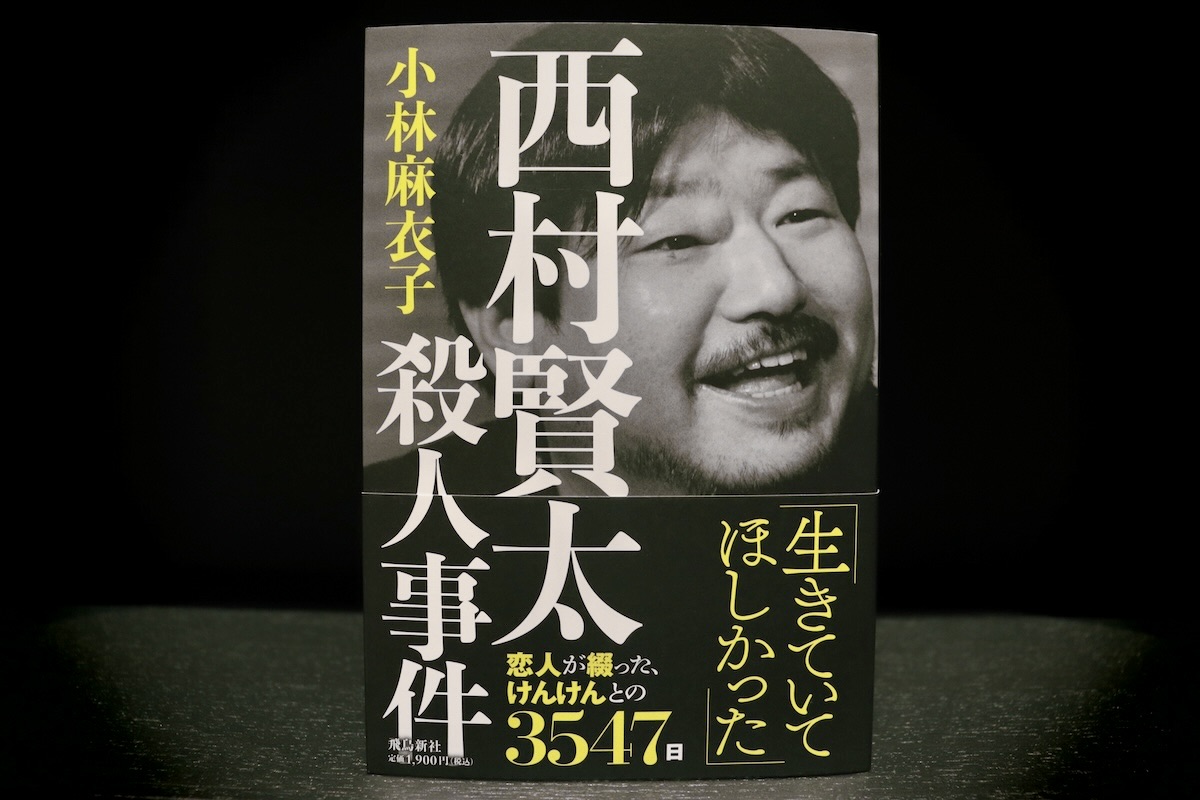

『西村賢太殺人事件』

著者:小林麻衣子

価格:1,900円

発売日:2025年10月23日

出版社:飛鳥新社