大﨑洋「吉本の仕事には関わらない、振り返らないと誓いました」 第二の人生で気づいた、多くの仲間たちの支え

芸能界に巨大な足跡を残した大﨑洋氏、2冊目の本

吉本興業の元会長であり、ダウンタウンのマネージャーを務めたことでも高名な大﨑洋氏が、自身2冊目となる本『あの頃に戻りたい。そう思える今も人は幸せ』(飛鳥新社/刊)を刊行した。2023年に初めての著書『居場所。』(サンマーク出版)を刊行して以来の著書である。

本書は大﨑氏にとってのエッセイでもあり、自叙伝でもある。時にはほろりと泣ける子ども時代や吉本時代のエピソードも満載で、不器用なことがあっても、出会う人々に全力で向き合ってきた大﨑氏の人柄を知ることができる。また、仕事や人生に悩む読者へのエールも収録された“深い”一冊となっているのも特徴だろう。

マネージャー時代に、芸人の居場所を作ることこそが使命と考えた大﨑氏は、多くの芸人と深い信頼関係を結んで、日本の芸能界に旋風を巻き起こしてきた。「会社を辞めた今、人とのつながりがいかに自分にとって大事だったのか、実感した」と話す大﨑氏に、本の刊行に至った経緯から現在の心境までじっくりと話を伺った。

「多くの人に囲まれて、46年間、過ごしてきたんやなあ」

――大﨑洋さんは、2023年に吉本興業ホールディングスの会長職を退任しています。吉本時代はまさに波乱万丈で、様々な出来事がありました。

大﨑:会長を辞めたときから、吉本の仕事には関わらない、振り返らないと誓いました。その結果すっきりしたというか、さばさばしているというか、とにかく気持ちがいいですね。今の吉本の社内がどうなっているのかは、僕にはまったくわかりません(笑)。

――本の中では、吉本時代にたくさんの人に囲まれてきたことを実感したと語っています。

大﨑:吉本を辞めてわかったのが、多くの人に囲まれて、46年間、過ごしてきたんやなあということ。昔は会議や立ち話で「こんなことをやりたいなあ」と言えば、社員や部署が動いてくれました。一人になったら、当たり前やけど、何もかも一人でやらなきゃいけなくなりましたからね。少し前に「沖縄国際映画祭」に関わったのですが、昔の仲間に声をかけて手伝ってもらいました。

バタバタしたサラリーマン生活も楽しかったけれど、これからはヒト、モノ、海、山、小さな生き物と向き合って丁寧に暮らそうと思えるようになった。僕はO型なので、荒くて大ざっぱな性格は根本的には変わらないのですが、幸いにも仲間に囲まれ、繋がりができている。ありがたいことだと思います。

今年の7月で72歳になるのですが、今の僕は、第二の人生を過ごしているという感じかな。僕は大阪で生まれたから、子供の頃からお笑いには多少の興味はあったけれど、仕事にしたいという思いは全然なかった。大学を出て就職先に迷い、たまたま受けたのが吉本だったの。僕が本当にしたかった仕事ってなんだったのだろうと、毎日のように考えています。

――吉本時代はあらゆるメディアに直撃され、渦中の人となったこともあります。

大﨑:吉本にいた時は毎日のように騒動があったから、気が休まりませんでした。「FRIDAY」には16回~17回……数えきれないくらい取り上げられたし、「FLASH」にも載ったし、「噂の真相」には6ヶ月連続でいろんなことを書かれたこともあった。「週刊現代」「週刊新潮」なんか、僕が連載を持っているんじゃないの、というくらい毎号何か書かれました(笑)。

でも、今から振り返ると当時のマスコミは戦友のように思えるんです。さっきも「東スポ」の社長さんと昼飯を食べてきたのですが、あんなにいろいろ書かれたのに、今は「東スポ」のリブランディングを一緒に考える関係になっているんです。“昨日の敵は今日の友”という感じやね。ところで、「東スポ」は面白くなりますよ。新聞は苦しい時代やけど、「日経新聞」、「読売新聞」、そして「東スポ」は生き残るんじゃないかなと思うくらいです。

「僕らの世代はみんな雑誌が大好き」

大﨑:飛鳥新社の副編集長の沼尻さんが僕のところを訪ねてきて、「月刊Hanada」に短い文章を寄稿したのが始まりです。僕がアイディアを出して、銭湯を巡りながら徒然なるままに文章を書くことにチャレンジしました。いまだに、カギカッコの中に“マル”をつけるんだっけ、外に付けるんだったっけ、というのがわからなくて、適当に行を飛ばしたり、2マス開けて書いたりしながら、気づいたら3年以上やってこれました。ぎりぎりセーフであり、ラッキーですわ。

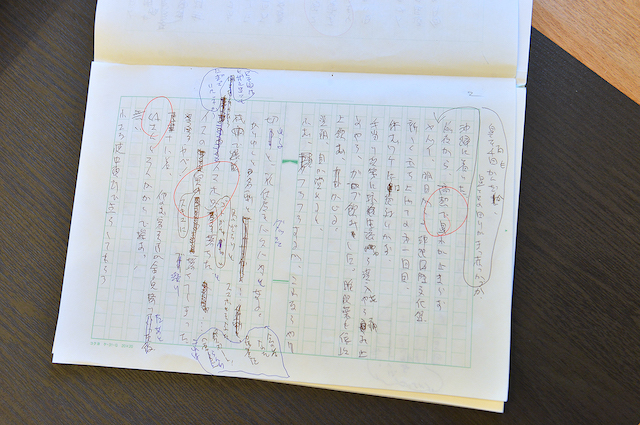

僕、パソコンが苦手やから、今でも原稿は原稿用紙に手書きなんですよ。移動中の新幹線で書き上げられることもあれば、3~4日もかかって「締切がやばい!」と焦って書いたこともあります。そういえば、先日、賢くなってきているChat GPTに大阪弁で原稿を書いてもらおうと思って、「月刊Hanada」で「LOVE銭湯」というタイトルで2800字で書いてと指示したら、1秒くらいでバーッと出てきて、びっくりしたの。最悪、僕の原稿が落ちたらこれを載せたらいいんじゃないのかな(笑)。

それはさておき、毎号3000文字くらいを与えてもらって、原稿用紙に書くのは純粋に嬉しいし、ありがたい。いつまで書かせてもらえるかわかりませんが、文章を書くことはいつでもどこでもできるから楽しいのです。これだけはずっと続けたいなと思っているので、「これからもやらせてください」と、編集部にお願いに行かないといけないと思っています。

――大﨑さんは雑誌もお好きだそうですね。

大﨑:僕らの世代はみんな雑誌が大好きだと思いますよ。僕なんかは紙の匂いが好きだからね。僕は大阪の堺の生まれだけれど、近所の貸本屋で留守番をしながら漫画をタダ読みしていた。大手の漫画雑誌が出てきて、劇画が流行り始めるのをリアルタイムで見ていたし、当時はエロ・グロ・ナンセンスの大人の雑誌もあった。出版が盛り上がりだした頃だと思いますね。“中二病”だった頃には「プレイボーイ」や「平凡パンチ」が出てきて、毎号買ってはおっぱいにワクワクしていたな。

20歳の頃に、読売新聞社から出版された、「THE USA CATALOG」というムック本が出たのですが、アメリカにはコンバースなどのかっこいいスニーカーがあって、それは国産の靴の10倍、4,000円もすることにびっくりしました。あと、Tシャツという服があることに感動したり。「POPEYE」や「BRUTUS」なども通じて、ファッション面は雑誌から刺激を受けました。

そうそう、「BRUTUS」のバチュラー特集みたいなのも印象に残っています。そこから影響されたわけではないけれど、男は独身で吟遊詩人のような生き様がカッコいいと思った。だから、奥さんと離婚してしまったわけやけどね(笑)。思えば、僕の人生は紙から相当影響を受けているわけやね。

――最近の雑誌をどう見ていますか。

大﨑:雑誌は、吉本に入って、次第に叩かれるようになってからはだんだん読まなくなっちゃった(笑)。だから、雑誌の仕事を始めたのは運のツキですよ。翻弄されたと言っていいかもしれないな。でも、最近の出版業界を見ていると、寂しく感じることがあるね。美容室やカットハウスで、45歳以下の人は目の前に雑誌が積んであっても、手に取らずにスマホを見るの。それ以上の年齢層は雑誌を読んでいる。若い人が雑誌から離れているのは残念に思いますよ。