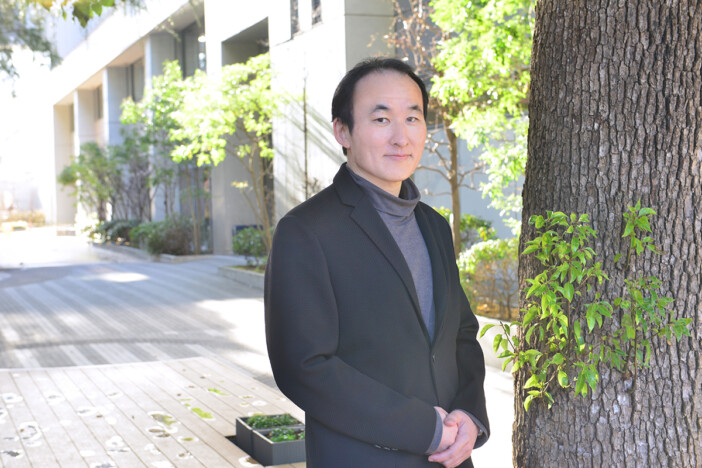

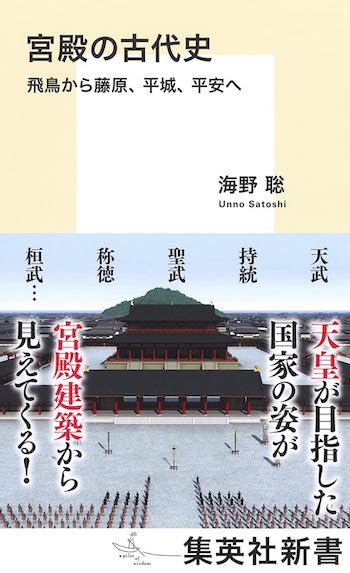

【解説】古代宮殿に隠された天皇のビジョンとは? 日本建築史の専門家が解き明かす

「なんと(710)見事な平城京」「鳴くよ(794)ウグイス平安京」なんて、日本史で年号を区別して覚えるための語呂合わせがあるぐらい、昔何度も都が変わっていたことは多くの人がご存じだろう。10月17日に発売された本書『宮殿の古代史 飛鳥から藤原、平城、平安へ』(集英社新書)は、日本建築史・文化財保存を専門とする学者・海野聡がそんな度重なる遷都で各地に置かれた古代宮殿について、それぞれの成り立ちと構造を解説。現代には残っていないその威容だけでなく、律令国家へ生まれ変わろうとする当時の社会の様子をも浮かび上がらせた一冊である。(メイン画像:平安京羅城門復元模型(京都駅))

日本が本格的に宮殿を整備するそもそものきっかけは、激しく揺れ動く6世紀後半〜7・8世紀の東アジア情勢にあった。589年に長らく南北に分かれていた中国大陸を隋が再統一するも、度重なる遠征による疲弊と各地の反乱により滅亡。代わって建国された唐が勢力を拡大し、高句麗・百済・新羅の並び立っていた朝鮮半島にも侵攻していく。百済と関係の深い日本=倭国は唐と敵対するも、663年に白村江の戦いで敗北。新しく生まれ変わり強固な国であることを内外に示すため、倭は脅威でもある唐をお手本に自国を変革する必要に迫られていた。

ソフト面では社会制度や政治体制を整えた他、国号を「倭」から「日本」に改称する。さらにハード面で取り組まれたのが、新たな宮殿と計画的な都市を指す「都城」の造営だった。規模の大きさや立派な外観を見せつけることで、国力と権威を誇示する機能が宮殿にはもちろんある。だが古代宮殿には見た目以外のさまざまな要素にも、天皇の理念や意図の象徴されていたことが本書では明らかとなる。

たとえば、区画。都城が形成される前の飛鳥時代の宮殿は、政治を行う場と生活空間の区分けも曖昧で、王宮と王族・豪族の居宅などが散らばっていたとみられる。対して694年に藤原京へ遷都した際は、土地を身分に応じて割り振り、条坊制という中国に倣った区画のもとで宮殿や役所・寺院・邸宅を配していく。そこに著者は、律令制にもとづく新たな社会を視覚化した都城を建設しようという、持統天皇政権の意志をみる。宮殿を建てる際の材料・技法にも、意味は込められている。藤原宮では礎石・瓦葺が日本の宮殿において初めて用いられており、伝統に縛られず大陸的な要素を取り入れる先進的な姿勢をそこに見て取ることができる。

権威や意味の込められている要素の多様性は、移築という行為にまで及ぶ。聖武天皇が740年に恭仁京へ遷都した際は、大極殿(国家儀礼の舞台となる中枢施設)を平城京から移築したことが『続日本記』に記録されているが20世紀以降の発掘調査により、もともと藤原京から平城京へも移築されていたとみられている。その理由を今の価値観で考えるなら、まず合理化が思い浮かぶところだ。だが著者は古代の価値観を踏まえ、国にとって重要な施設である大極殿の移築を、権威の移転と継承を示す行為だという見方も提示する。

血なまぐさい陰謀や権力争いも宮殿の権威を中心に考えてみると、新たな解釈が生まれる。平安京の時代になると次第に律令制は形骸化していき、宮殿の存在意義が失われていく。そうした時期に起きた「応天門の変」(866年)での宮殿の門の放火をきっかけとした政変や、宮中での源益(みなもとのまさる)殴殺事件(883年)での関与も囁かれた陽成天皇の退位は、宮殿に威光が残っているからこそ大事件として扱われたといえる。だが一方で事件の場所となる程に尊厳の失われている側面もあるのだという、著者の建築的視点を交えた解説により、宮殿が権力の中枢であった時代の終焉を予感させられるのだ。

こうした謎解き物のようでもある古代宮殿の歴史を知ると、自分の住む地域にも何らかのビジョンが隠されているのではないかと、区画や行政・企業の開発計画を調べてみたくなる。そんな読後に湧いてくる興味から、古代宮殿を単なる昔話とせず現代につながる話にしようという、本書における著者のビジョンにも気付かされる。