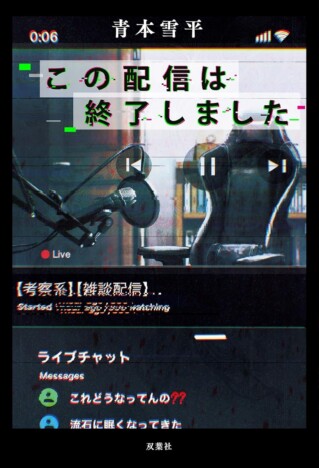

小野寺史宜×矢部太郎が語る、老いた父との向き合い方「正解は一つじゃない」

本作は東京で暮らす40歳の富生が、母が亡くなってからほとんど帰省することがなかった館山の実家で、78歳の父と同居をし始めるストーリー。父の様子が少しおかしいと気づいたところから物語が始まるという、親の「老い」と向き合っていく様が描かれている。

今回は小野寺と親交のある作家であり芸人の矢部太郎との対談が実現。矢部は実の父を描いた『ぼくのお父さん』(新潮社)を2021年に刊行していることもあり、『あなたが僕の父』の感想やそれぞれの父についてなど、さまざまに語ってもらった。

館山を舞台に、老いた父との関係性を描いた理由

矢部太郎(以下、矢部):主人公と僕は年代がすごく近くて。姉がいるんですけど、父について書かれているのと近い話をよくするようになったので、自分の物語として読めたところがありました。あと、小野寺さんが持っている温かさも関係していると思いますが、老いが終わりではなく、親子の新しい関係性のはじまりになる可能性があるんだなと感じましたね。

小野寺史宜(以下、小野寺):ありがとうございます。

矢部:小野寺さんの丁寧な文章に、お人柄が出ているなと。人物名はフルネームで絶対に登場させますよね?

小野寺:邪魔くさいという感想をもらうこともありますけどね(笑)。

矢部:でも、徹底されているからこそリアリティを感じます。あと、マイナンバーが出てくるだとか。

小野寺:ITに弱いんですけど、僕もポイントをもらうために登録したので(物語に)入れたいなと。今、証明写真機でできるじゃないですか。やってみたらすごく簡単で、こんなに楽なんだと感動したので、無理やりねじ込みました。

矢部:実際に経験されたご苦労だったんですね。お父さんのエピソードなので、無理やり感はなかったです。

小野寺:フィレオフィッシュだとか具体名も出していますからね。今回は館山が舞台ですが、地名を出しておきながらショッピングモールの名前をぼかしても仕方がないじゃないですか。基本、ぼかさなくてもいいところはなるべくそのまま書きたかったんです。

矢部:マクドナルドでお父さんとハンバーガーを食べるところ、面白かったです。お父さんが「魚の味がちゃんとする」って言いますけど、親って「そこ?」みたいなことを言いますよね。そういうところもリアルだなと思いながら読みました。

小野寺:今作をこういう題材にしたのは、編集者さんから「親の老いをテーマに小説を書いてみませんか?」と提案いただいたことがきっかけなんです。それとは別に、以前から館山を舞台とした小説をどこかで書きたいなと思っていたので、息子は東京にいて、父親が館山にいるというのは距離感としてちょうどいいなと。館山は東京からバスで行き来できたりと帰れる距離ではあるけど、東京の会社に通うには遠い。遠方の県から東京の会社にテレワークで勤めているという人の話から、そういう物語も書いてみたいと思っていたので入れたりもしました。

矢部:館山を舞台としたかったのは、どうしてだったんですか?

小野寺:千葉出身で、館山の手前にある海水浴場に行ったことがあったんです。今回の取材で館山にも行ってきたんですけど、海に囲まれているという特殊な状況は、地形をわかっていれば海が見えなくても(感覚的に)わかるじゃないですか。そういうのもいいし、小説にも書きましたけど、浜から富士山が見えるのがすごくいいなと。こんなところから富士山が見えるなんてそうないだろうという思いもあったんです。

矢部:僕、東京生まれですけど、館山の海水浴場に行ったことがあります。鋸山とかマザー牧場とかっていうのは、関東近郊の人からすれば馴染みがあると思いますね。

小野寺:千葉って目的がないと行かないじゃないですか。館山の辺りは今でこそ、アクアラインで行きやすくなりましたけど、なかった時は大変だったでしょうし、東京の大学に行くとなれば絶対に実家を出なきゃいけない。東京から近いけど特殊性もある場所なので、物語の舞台として面白いんじゃないかというのもありましたね。

老いた親との向き合い方、正解は一つじゃない

小野寺:はっきりとした理由としては、富生が若い頃の目線で見ている父親と母親を、読者にも見せたかったからです。40歳のまま回想シーンを入れるのが嫌で、一人称で書いているなら章を分けようと。例えば、富生は15歳の時、両親に離婚しなよって言うんですけど、そのシーンをその年齢のままリアルに書けるのはいいなと思ったんですよね。最初は15歳だけでいいかなと思っていたんですけど、離婚しちゃいなよと息子に言われた両親がその後どうなったのかも、若い頃の年齢のまま示しておこうということで、22歳という就職も決まっている働く前の大学生にして。それだと、親の老いなんてまだ先のことだと思っていることも書けるなと思ったんです。

矢部:あの2つの章があることで、重曹的になっているというか。過去があるから、40歳現在の会話がまた違ったかたちで響きますよね。

――矢部さんも自身の父親を題材とした『ぼくのお父さん』という本を出されていますよね。

矢部 父は絵本や紙芝居を描いている絵本作家なんです。僕が小さい頃にずっと描いていたノートが何十冊もあるんですけど、ある時、父がそれを持ってきて「これを元に、『大家さんとぼく』の次は『お父さんとぼく』を描いたらいいんじゃない?」っていう売り込みがあったんです(笑)。読んでみたら、父の言うとおり描けるなと思って描くことになったんですけど、小野寺さんの小説にもあったように、描いているうちにお父さんのことをあまり知らないなと思い始めて。

小野寺:そう、知らないんですよね。

矢部:幼稚園や小学生の頃の僕と父は距離が近くて、お父さんの紙芝居や絵本を最初に読んで感想を言ってたりしていたんです。けど、思春期になるとどんどん距離ができてきて言えなくなってしまった。今、僕が絵を描いていることもあって父もそのノートを見せてくれたんだと思うんですけど、そこには僕の知らない父がいました。自分のことを書いてあるノートなんですけど、人間としての父みたいなものも見えて、父を知っていくことで自分を知るような感覚もありましたね。

小野寺:僕もこの小説を書いて、父のことを全然知らなかったと思っていろいろと聞きました。

矢部:お父さまは無口な方ですか?

小野寺:そんなに喋るほうではないですね。子供の頃に喋った記憶もそんなにないですし。よくドラマで授業参観に親が来てくれなくて子供が悲しむシーンがありますけど、僕はむしろ来ないでほしいと思っていました。矢部さんは来てほしかったですか?

矢部:いやぁ、全然。来ても、ずっと絵を描いているので恥ずかしさもありました(笑)。

――矢部さんが話されていたように、大人になるにつれて親との心の距離感は難しくなるように感じます。

小野寺:距離を取っておいたほうがいい場合もありますからね。ただ、この小説で書いたように、同居せざるを得なくなったときにどうなるのかなというのがありますよね。小説の中にもあるように、免許を返納することを強く拒否するみたいなこともありそうですし。

矢部:けど、そういうことが親とコミュニケーションを取るきっかけの一つになりますよね。僕の場合、父と同居している姉ともここ数年、連絡を頻繁に取るようになりましたし、喋ることも多くなりました。僕の父は車の運転はしてないんですけど、自転車に乗っていて。一度入院してから、お姉ちゃんに自転車には乗らないように言われてるみたいなんですけど、隠れてこっそりと乗ってますね。物語の中には、小野寺さんの実体験も入っているんですか?

小野寺:言ってしまうと、うどんの描写は実際あることです。書いてある通り、父親はラーメンを茹でるのは下手なんですけど、うどんを茹でるのだけはうまくて絶妙なコシを残してくれるんです。だから実家に帰った時はリクエストをして、冷たいうどんにショウガとかネギをどっさりと入れて食べていました。

矢部:あの描写には実感がこもっている気がしていたんですけど、そうだったんですね。

小野寺:だから、表紙カバーにあのシーンを描いてもらえて嬉しかったです。富生の父親が調理中に指を切ってしまうのも、実際、父が僕の目の前でやったことで。

矢部:結構な鮮血が?

小野寺:ざっくりと切れてパニックになりましたね。僕はペーパードライバーで車に乗せて病院へ行けないので、電話帳で外科を調べて電話して父に一人で行かせてしまったんですけど、そうしたことに後悔がありました。

――実際、父親の危ないシーンを見ると、一緒に暮らさないといけないという気持ちが芽生えるのも理解できます。ただ、やりたい仕事がある場合、地元に戻れないこともありますし、家族ごとにいろんな事情があるので、親の老いと向き合うのは難しいですよね。

小野寺:そう、正解は一つじゃないんですよね。育ててくれたから自分で最期まで面倒をみたいと思うのもわかるけど、介護士の知識も資格もないのにやり切れるわけがない。子供にそんなことをさせたくないと思う親もいるでしょうし。

矢部:僕、認知症の先生が描かれたことを漫画にしたことがあるんです。先生の本には1人で24時間できることなんてないとはっきりと書かれていて。今は介護保険制度とかいろいろとあるから、誰かにどんどん頼っていきましょうと言われていました。もちろん経済的状況で難しい場合もあるんでしょうけど。あと、早めに受診するとゆっくり進行させることもできるらしくて。だから、小野寺さんの小説を読みながら、(富生には)早くお父さんを受診させてほしいと思っていました。

小野寺:それも難しいんでしょうね。人っていいほうに考えちゃうから、うちの親の進行は遅いかもしれないとか勝手に思ってしまいますし。僕は57歳なんですけど、物忘れした時に“これが進んでいくと認知症になるのかもしれない”と感覚的に思うこともあるんですけど、思ったとして検査を受ける気になるかというとね?

矢部:ハードルが高いと思ってしまいますよね。自然な老いの中に認知症があって、誰しもなる可能性があるんだと。風邪を引いたから受診しようというのと同じように、忌避感がなくなるとスッと病院へ行けるようになるのかもしれないですね。

父との関係が変わることを恐れないでいい

小野寺:新刊が出れば渡しはするんですけど、読んだかはわからないです。

矢部:僕の父は本を渡すとご満悦でした。「面白いね。変だね、このお父さん」って(笑)。いまだに現役で作品も作っているので、良い感想やアドバイスを言ってくれます。

小野寺:お父さんは今おいくつですか?

矢部:80……はっきりはわからないです。

小野寺:そのお歳で創作できるってすごいですね。

矢部:だから、我々もきっとそれくらいまでできますよ。

――また、最初に矢部さんが感想の中で話されていた「親子の新しい関係性の始まり」という感想はポジティブでいいなと思いました。

矢部:そう思いましたね。辛いことはたくさんありますけど、若い頃もめちゃくちゃ辛くて、学校とかすごく嫌でしたし。

小野寺:僕も嫌でした。

矢部:その頃に比べて今が嫌かって言われたら、別にそうでもないよなと思うんですよね。この小説も、父との関係が変わることを恐れないでいいんだと思わせてくれるところがあるなと。だって、富生は自ら父の元へ行くじゃないですか。そこから過去の気になっていたことが精算されるので、自ら選んで進んでいくことは大事なのかなと思いましたね。

小野寺:書く中で親子の関係性を再構築していくというのは、頭にあったことです。やり直すということは、過去があるということ。リセットはできないですけど、見方を変えることはできますからね。

――お2人にとって、父親とはどんな存在ですか?

矢部:ちっちゃい頃から遊んでいたので、友達みたいなところが大きいですね。同業者でもあるし、仕事の師匠でもあるし、お父さんはすごくライバル視してくるし(笑)。負けないぞ、みたいな感じが未だにあるみたいで。

小野寺:僕は先ほども話したように、そんなによく喋ってたわけではないんです。小説にも書いてますけど、(大人になってから)お父さんと呼んだこともない。

矢部:お父さんって呼ばないのは恥ずかしいからですか? 小さい頃は屈託なく呼んでいたわけですよね。

小野寺:年齢を重ねているのに、小さい頃と同じ呼び方をしているというのが恥ずかしいのかもしれないです。だから、家で会うと「君」と呼んでますよ。「君、チャリンコに乗ってどこ行くの?」とか。そう聞くと、よそよそしい感じがするかもしれませんが、その感じではないです。僕なりに親しみを込めてます。

矢部:お父さまからはなんと呼ばれてるんですか?

小野寺:ふみ、かな。それが当たり前というわけでもないし、親子親子した感じはないですかね。もちろん父のことはすごいなと思ってますけど。自分で就職活動して会社という席の中で競って居場所を作っている人ってすごいじゃないですか。ちゃんと家を持って結婚して、子供を持って、僕だと大学にも行かせてもらっているという。普通と言われることをできているのがすごいなと思っているんですけど、(父本人には)言わないじゃないですか。ちゃんと伝えればいいんですけどね。

矢部:言えるタイミングってなかなかないですよね。僕もこの先、ありがとうとか尊敬してるとか(父には)言わなそうだな。

――今お話を聞いていて、だから結婚式で手紙を読む時間があるのかなと思いました。

矢部:あぁ、その機会があれば言えるんですね。

小野寺:そこで感謝を伝えられるのもすごいですけどね。僕がたまに実家へ帰ると、すごくいい布団を出してくれるんです。自分たちは前から使っている薄っぺらいもので、僕なんか年1回も来ないんだから、自分たちで使えばいいじゃんって思うんですけど。

矢部:おいしいところを食べさせてくれたりとか、ずっとちっちゃい頃の感覚で接してくれますよね。

小野寺:そういうのはちゃんと感じてるから、もちろん感謝してるんですけど。ちゃんと伝えればいいんですけどね。

矢部:感謝を伝えてますよ、この小説は。お父さんに読んでもらいましょう。読み聞かせましょう。

小野寺:僕の小説は簡単で会話も多いから、すべてAudibleにしてもらいたいんですけどね。

矢部:これはしてもらいましょう。なんなら、小野寺さんの肉声で。お父さんに向けて。