【追悼】吉行和子、昭和を彩った文化人一家の残光ーー兄・吉行淳之介ら家族とどんな関係性だったのか?

かつて、教養のある階層がまだ少数者だった戦前から昭和中期ごろまで、いくつか有名な「文化人一家」というものがあった。たとえば、漫画家の岡本一平、歌人で小説家の岡本かの子の夫妻とその息子で芸術家の岡本太郎、劇作家の岸田國士、翻訳家の岸田秋子とその娘で作家の岸田衿子と女優の岸田今日子などだ。

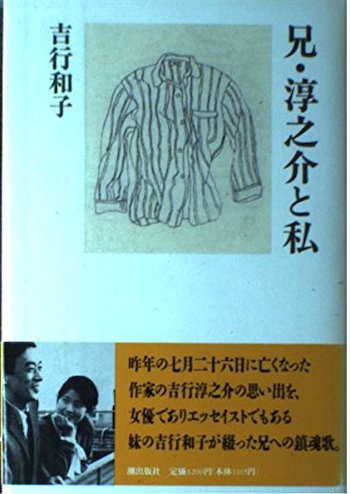

2025年9月2日に逝去した女優・エッセイストの吉行和子も、豪華な一家だった。父は戦前に活動したダダイスト作家の吉行エイスケ、母は日本のもっとも初期の美容師で1997年のNHK連続テレビ小説『あぐり』の題材になった吉行あぐり、兄は『砂の上の植物群』『夕暮まで』など多数の作品で知られる小説家の吉行淳之介、妹は小説家・エッセイストとして『小さな貴婦人』『黄色い猫』などの作品を残した吉行理恵だ。

一方ではすぐれた文才も発揮し、1984年には『どこまで演れば気がすむの』で日本エッセイストクラブ賞を受賞。家族との関係に言及した文章も多く残している。

著名人による家族に関するエッセイを集めた『私の父、私の母』(中央公論社)には、和子の「元気な母」という文章が収録されている(刊行は1995年)。父の吉行エイスケは、和子がまだ5歳の時、1940年に34歳で早世した。父の2冊の著作『地図に出てくる男女』『飛行機から墜ちるまで』が形見の品といえるが、じつは和子も淳之介も、この本を最後まできちんと読んでおらず、理恵も読んでいないだろうと述べ、「可哀想なお父さん」と記している。前衛的なダダイズム文学はとっつきにくかったようだ。もっとも、のちに『老嬢は今日も上機嫌』(新潮社)では、NHK連続テレビ小説『あぐり』で野村萬斎が演じたエイスケが人気を博し、母のあぐりも亡き夫を好意的に語るようになったので「父も、そうとう得をしている」と書いている。

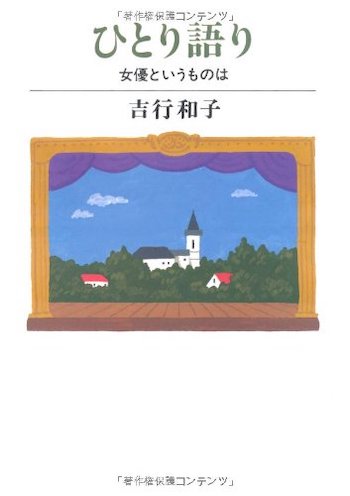

兄の淳之介は、和子より満年齢で11歳も上だったので、幼児期の彼女にとっては父母と同じく大人だったという。『ひとり語り 女優というものは』(文藝春秋)には、戦時中、神奈川県の片瀬に疎開していた幼い和子と理恵のもとを、店から手が離せない母の代わりに淳之介がたびたび訪れて遊んでくれたが、いつも酔っぱらっていたと記されている。戦時下のやけくそな気分ゆえだったのだろうか。

一方、4歳下の妹である理恵は、幼児期には親しい存在だった。けれども、『ベスト・エッセイ 2011』(光村図書)に収録された「私達はまた笑い合うことが出来る」という文章によれば、成人後に小説や詩を書くようになった理恵は気難しくなり、「大雑把な性格」の自分は彼女を困らせたので近づかないように心がけたと記す。2006年に理恵は甲状腺癌のため姉より先に世を去るが、死の間際に理恵は明るい性格を取り戻し、姉妹で笑い合った。その後、和子にとって死は恐怖でなくなったという。

和子の最後の出演作とされる映画『金子文子ー何が私をこうさせたか』(2026年2月公開予定)は、大正時代末期が舞台だ。物語の題材となった無政府主義者の金子文子は、エイスケやあぐりとほぼ同世代で、既存の権威を否定するダダイズム芸術と無政府主義はすぐ隣合わせの文化だった(エイスケと交友のあった詩人の辻潤は無政府主義者として知られる)——稀代の大女優の脳裏には、自分たちを育んだ父と母の青春期の姿がよぎっていたのだろうか。