『べらぼう』江戸研究家が注目したのはオープニング 「出版に関わる人間としていつも泣いてしまう見事さ」

『べらぼう』のオープニングの魅力

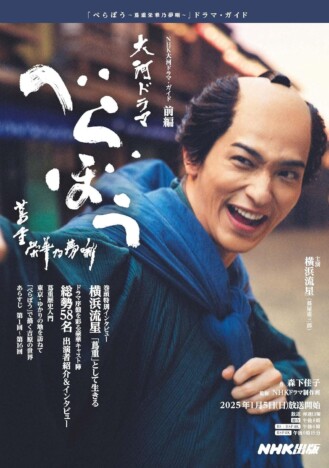

2025(令和7)年1月5日から放送されているNHK大河ドラマ『べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜』。主人公は、江戸時代中期に活躍した出版業界人・蔦屋重三郎(以下、蔦重)で、横浜流星が演じている。戦国武将でも幕末志士でもない人物が大河の主人公に抜擢されるのは異例である。

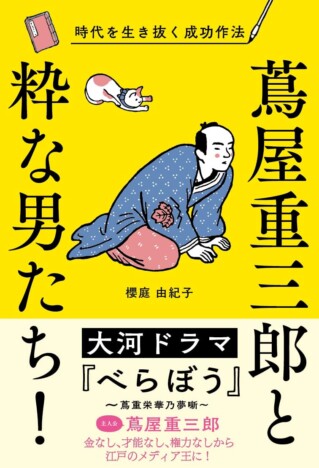

放送が始まると、吉原遊郭のリアリティあふれる表現など、従来の大河ドラマにはない表現がSNSでも話題となっている。『蔦屋重三郎と粋な男たち!』(内外出版社刊)の著者で、江戸の庶民文化全般に精通している櫻庭由紀子さんは、『べらぼう』のオープニングの映像の素晴らしさに感銘を受けたと話す。

「オープニングでは、まず江戸の吉原や日本橋の風景が出てきて、蔦重によって本が出版されていく様子が描かれています。その後、本が燃えているのです。これは松平定信が行った『寛政の改革』の出版統制を表現したのだと思いますが、NHKの覚悟を感じる表現だと思います。

燃えていった本の一つ一つが魑魅魍魎のように妖怪になって立ち回り、やがて花へと変わる。そして、葛飾北斎の『神奈川沖浪裏』の大きな波になり、江戸の大衆エンタメが大きな盛り上がりになっていった……と私は読み解きました。私も出版業界に関わる人間として、いつもこのオープニングを見て泣いていますね」

時代考証の素晴らしさにも注目

櫻庭さんは、「今まで見てきたどんな時代劇よりも、時代考証がしっかりしているなと思います」と絶賛する。例えば、2~3話目、吉原で子どもたちが貸本に楽しんでいる場面があった。当時の子どもたちの識字率は高かったのだろうか。

「作中に登場した妓楼は吉原の中でも格式が高く、教養が必須ですし、読み書きにはじまり、和歌を詠む力も子どものころから仕込まれているはずです。したがって、吉原の子どもたちは本を読みこなすことができたと思います。5代将軍の徳川綱吉は文武を重視していたので、江戸の庶民には教養を身につける風潮があったのです」

裕福な町人の子どもは、寺子屋に行って漢詩を学ぶことも珍しくなかった。何より、奉公に行った子どもたちは、読み書きそろばんができなければいけないのである。また、当時の江戸では赤本や黒本といった絵入りの本がブームになっていた。これらは子どもたちも手にしていた本である。識字率の高さが、出版文化の隆盛につながったといえる。