【連載】福嶋亮大「メディアが人間である」 第4回:メタメディアの美学、あるいはメディアの消去

3、シラーへの回帰

では、このメタメディアとしてのコンピュータ、つまりあらゆるメディアを擬態できる機械が広く普及したとき、どのような美学が生じるだろうか。それは当然、メディウム・スペシフィシティに準拠したモダニズムの美学には回収されない。

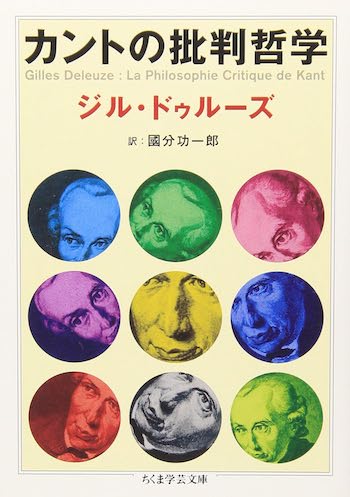

ここで、美学の歴史を簡単に振り返ってみよう。もともと、グリーンバーグの説明によれば、モダニズム理論の源流はカントにあった。カントの哲学とは、人間の諸能力(理性・悟性・構想力)の自律性とそれらの組み合わせから成るシステムである。諸能力はそれぞれ独自の役割をもっていて、その立法機能によって対象に規則を与える(※5)。グリーンバーグはこのカント的なシステムを、メディウムの自律性の問題に置き換えた。

それに対して、カントに続くドイツの思想家はカントの哲学=美学を引き継ぎ、かつそれを乗り越えようとした。その代表的な著述家がフリードリヒ・フォン・シラーである。以下、シラーの論文『人間の美的教育について』(1795年)に沿って考えていこう(※6)。

シラーの考えでは、教養(教育)の仕事は人間を「美的な存在」に変えることにある。それは、不完全な人間を完全な存在に近づけるための必須の手段である。というのも、人間の価値(道徳)はたんなる物質的存在からではなく、陶冶された「美」から生じるからだ。シラーにとって、美的教育とはアーティストを養成したり、アートワークを制作したりするものという以上に、生そのものを完成に導くための重要なプロジェクトである。

ただ、この「美的教育」において諸能力をバラバラに発展させているだけだと、真の人間性の完成には到らない。確かに文化の初期段階では、能力を個別に育てなければならなかったが、それは結局、個々が勝手に「法」を立てるようなものにすぎないとシラーは考える。彼によれば「人間の中にある多種多様の素質を発展させるには、それらを互いに対立させておく以外の方法はなかったのです。このいろいろの力のアンタゴニズム(対敵作用)は文化の大きな器具です。しかしそれは単なる器具です」。

シラーはここで、諸能力のカント的な分離の先に進もうとしている。つまり、いったんはバラバラに成長した諸能力に、何らかの統合性を与えようとしている。面白いことに、彼がその統合の手段と見なしたのは「遊戯」であった。次の記述は、シラーの美学論および教育論の核心としてよく引用されるものである。

理性はまたこうも発言しています――人間は美といっしょにただ遊んでいればよい、ただ美とだけ遊んでいればよい、と。要するに、これを率直に一言でいってしまえば、人間はまったく文字どおり人間であるだけ遊んでいるので、彼が遊んでいるところでだけ彼は真の人間なのです。

遊びは人間のもつすべての能力を解放する――これはコンピュータとゲームの時代にふさわしい考えではないか。実際、ダイナブックで遊んでいる子どもを前にして、仮にアラン・ケイが「彼が遊んでいるところでだけ彼は真の人間なのです」と口にしたとしても、特に違和感はないだろう。モダニズムは個々のジャンルの「法」を自律的なものとして扱ったが、メタメディア=コンピュータの技術者は、そのバラバラの法をユーザーの遊び(プレイ)のなかで統合しようと試みた。それは結果的に見れば、シラーの美学を成就させるものである。

※5 ジル・ドゥルーズ『カントの批判哲学』(國分功一郎訳、ちくま学芸文庫、2008年)27頁。グリーンバーグがカントを「最初の真のモダニスト」と呼んだ論文は「モダニズムの絵画」である。『グリーンバーグ批評選集』(藤枝晃雄訳、勁草書房、2005年)62頁。

※6 以下、シラー『人間の美的教育について』(小栗孝則訳、法政大学出版局、1972年)53、99、135頁から引用。

4、メディアを消去するインターネット

モダニズムの美学がカント的だとしたら、コンピュータやゲームの時代の美学はシラー的である(※7)。別にシラーのテクストを読まずとも、ITに関わる言説は結果的にはおおむねシラーの路線で進んでいる。シラー自身がもともと「遊び」を高く評価していたのだから、ゲームの時代と相性がよいのは当然だろう。

しかし、ここで重大な逆説が生じる。メタメディアの教育論的な理想から言えば、ユーザーは「遊び」のなかで、さまざまなメディアに自由に接触し、それをより深く理解できるはずである。だが、実際にメタメディア=コンピュータの浸透によって生じたのは、むしろメディアの意識そのものの希薄化ではないか。メタメディアの普及が閾値を超えたとき、メディアそのものが意識から消去され始めたのではないか。

この問題は、前回述べた≪近さへのオブセッション≫と深く関わっている。VRのような没入型のエンターテインメントは、媒介(メディア)の存在感をできるだけ弱めて、映像や音楽との無媒介的な接触を推進している。「近さ」がそのまま価値になるとき、メディアは排除されるべきノイズとなる。媒介されていることを忘れて、目の前のめくるめく情報のフローに没入せよ――それが21世紀に上昇した指令(コマンド)なのだ。

メディア美学研究者のアンナ・コーンブルーが指摘するように、このような事態を象徴するキーワードが「即時性」(immediacy)である。この言葉はまさに、介在すること(mediacy)の否定(im-)を含意する。コーンブルーは没入型のコンテンツ、ストーリミング、ウーバー、セルフィー、一人称のオートフィクション(私小説)などを例として、アート、経済、政治などの諸領域で虚構性や媒介性が衰弱しているさまを浮き彫りにしている。何かに媒介されるという時間的なプロセスを省略して、即時的に目的をかなえること――それが、現代のIT企業とそのユーザーの欲望の核心なのだ。

コーンブルーの考えでは、それはモダニズムの美学はもちろん、ポストモダニズムの美学とも異質である。もともと、70年代以降に活気づいたポストモダニズムの美学は、引用やアイロニー、パロディ、メタフィクションのように、その雑多さのなかに媒介のテーマを引き入れてきた。ポストモダニストは既存の文化をシミュレートし「遊び」に変えながら、作品がいかに多くの媒介物によって成り立つかを示した。しかし、コーンブルーが強調するのは、このポストモダニズムの美学が即時性の環境のなかですでに雲散霧消していること、つまり媒介そのものが否定されているということである(※8)。これは確かに、新しい文化史的な段階を示しているように思える。

繰り返せば、モダニズムは、メディアというエイリアンを執拗に探索した。ポストモダニズムはメディアをメタメディア(コンピュータ)に変えて「遊び」の運動のなかに、諸メディアの体験を統合しようとした。それに対して、21世紀になると、インターネットとスマートフォンは、メディア意識そのものを即時性のなかに解消し、人間とメディアの隔たりを埋めている。≪メディアが人間である≫という定式が成立するのは、まさにこの「間」(インターバル)のなくなった地点においてである。

こうして、メディアが人間との「近さ」のなかに組み込まれるとき、メディアのエイリアン性は表面上、消去されることになる。20世紀のベンヤミンが捉えた「アウラ(遠さ)の消失」という問題は、21世紀には「メディアの消去」として現れたのだ。むろん、それが望ましいかは別問題であり、そもそもメディアが全面的に消去されるわけでもない。ただ、このような批判に進む前に、私はまず21世紀の状況を輪郭づけることを優先しようと思う。

※7 むろん、カントがシラーによって完全に乗り越えられたとするのは早計である。例えば、ポール・ド・マンは『美学イデオロギー』(上野成利訳、平凡社ライブラリー、2013年)で、むしろカントの側からシラーを批判した。ド・マンによれば、シラーは美的なものを、国家や教育を統合するモデルに仕立てたが、それは物質世界からの離脱が可能であるかのように装うイデオロギー的な「信仰」に近づいている(347頁)。この批判は、メタバースを含めて今日のIT系の言説の根幹にあるカリフォルニアン・イデオロギーへの批判としても読めるだろうが、今は簡単に触れるだけにとどめる。

※8 Anna Kornbluh, Immediacy or, The Style of Too Late Capitalism, Verso, 2024, p.13.