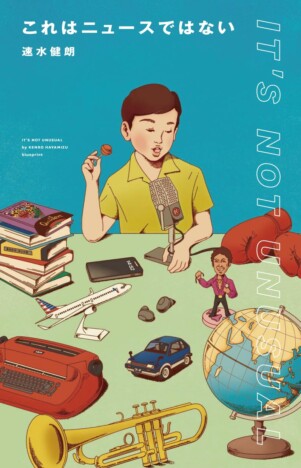

速水健朗のこれはニュースではない:丸首のマルジェラとカウンターカルチャー嫌い

雑誌『ローリング・ストーン』が作った序列

80年代末〜90年代初頭くらいに「レアグルーブ」と呼ばれるクラブミュージックのブームがあった。DJたちが古いレコードを掘り起こし、ダンスに向いた音楽を見つけ出すという趣旨のもの。日本の「渋谷系」もこの流れから生まれている。これは、これまで下駄を履かされていた音楽の歴史を再検証する作業でもある。例えば、渋谷系のときにバート・バカラック、ロジャー・ニコルズ、クリス・モンテスといったA&Mレコード周辺が再評価されたが、彼らはカウンターカルチャーの頃に過小評価されていたミュージシャンたち。1960年代後半のビーチボーイズの過小評価が覆るのも後の話。

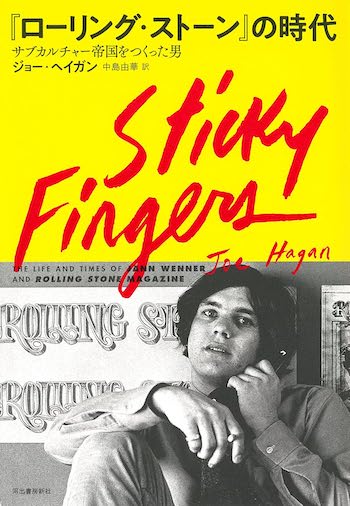

あの時代のロックミュージックの序列は、『ローリング・ストーン』という雑誌によってつくられたところがある。その創刊編集者のヤン・ウェナーの評伝を読むと彼の正直者としての側面もわかる。彼が1970年代に書いたコラムには、ロックはもう貧しい若者のものではないと書いている。

ロックは、ジェットセッター(飛行機で移動する富裕層)のためのもの。ミュージシャンたちも音楽雑誌もビジネスとして大成功し、もはや貧乏風に見せることはない。1960年代の革命を経て、誰もがジェット機で移動する世界になる。そこで聞かれるのはもっとリッチな音楽だと。ロックバンドのジェファーソン・エアプレインは、60年代末を代表するサンフランシスコのアンダーグラウンド出身のロックバンドだ。だがのちにスターシップという「産業ロック」に転向した。

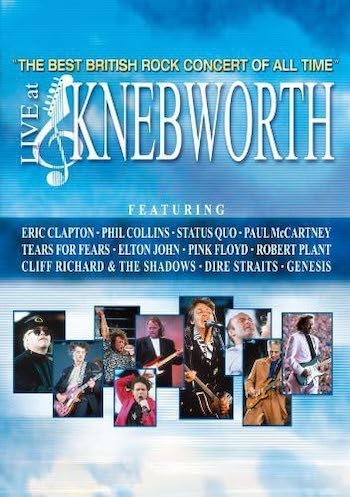

カウンターカルチャーと資本主義は実は一直線の道だ。斎藤幸平が「脱成長共産主義」と言いながらメゾン・マルジェラを着るのと同じだ。カウンターカルチャーは、もともと裕福な人々が擬似的に貧しさを装うカルチャーだし、脱成長の経済論を説くのは、大抵金持ちということ。1980年代のエリック・クラプトンを見れば明白だ。「本物のブルースとは何か?」みたいな顔でうつむいて見せて、来ているのはツヤ感のあるピンクのスーツだった(ネブワースを参照のこと)。こんな資本主義的な服装はクラプトン以外で見たことがない。斎藤幸平もマルジェラのスーツの下はTシャツを着ていた。丸首にテイラードジャケットをあわせる着こなしは、文化人と金持ちの両取りをしようとするとなりがちなファッションである。

ニューシネマも同じ。若者が犯罪を犯して逃亡するのを作り手と見る側が応援する。ただ、それでは社会は許してくれない。だから彼らは最後に激突して死んでしまう。少なくとも日本語でいう"アメリカン・ニューシネマ"は、そういう展開が多い。本当におもしろいか。やはりカウンターカルチャーというだけで過大評価されてきた。いや、『ダーティ・ハリー』はそうじゃない。そういう世間の"新しい風"を持ち上げる風潮に銃を放つ映画だった。元ネタになっているゾディアック事件は、サンフランシスコでマンソン・ファミリーと同時期の事件。犯人像を当時のカウンターカルチャーに重ねているはず。デヴィッド・フィンチャーの『ゾディアック』では、BGMにヴァニラ・ファッジやドノヴァンが音楽に使われていることからも、その時代背景がわかる。

僕の"ロック嫌い"がにじみ出るような話をしてしまった。ただ、僕は16、17の頃はロック少年でずっと60年代末の音楽ばかり聴いていた反動という面がある。ちなみに僕は神保町の有名なうどん屋に通っている。常時10人くらいが行列を作る有名店だ。回転が速いので、5分も並べば店内に入れる。そのオペレーションのうまさは、カウンターカルチャーの賜物だ。BGMが常時ジミ・ヘンドリックスなのだ。せめてドノヴァンにならないものかといつも思いながらうどんをすすっている。