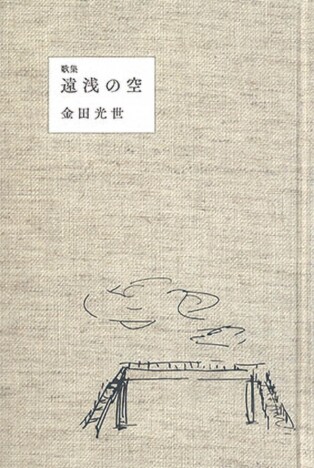

「注目歌人」金田光世、見えない何かそのものを歌うことーー第一歌集『遠浅の空』をよむ

著者の金田光世氏は1999年、18歳のとき塔短歌会に入会。当時所属していた浜松市立高校文芸部の顧問・後藤悦良氏の紹介であったという。

2022年、連作30首「川岸に」で第12回「塔短歌会賞」を受賞。初期の歌篇から受賞作までを含めた、二十数年にわたる作品をまとめ、2024年4月、第一歌集として本書『遠浅の空』(青磁社)を刊行した。

見えない何かそのもの

「塔」短歌会は1954年、高安国世によって結成された。その後、永田和宏・河野裕子によって発展、会員数は1000人を超える。現在の主宰は吉川宏志。海外を含む全国各地で歌会が開かれ、また毎月、短歌誌「塔」が発行されている。会員は「塔」に月10首以内の短歌を投稿することができ、それらは選者の選を経て掲載される。歌会での会員同士による相互批評や、「塔」の選歌システムによって、研鑽を積むことができる仕組みだ。

「塔短歌会賞」は、未発表短歌30首を1篇の連作として、塔の会員であれば誰でも応募することができる。第12回は43篇の応募があった。 「塔」2022年4月号に掲載された「受賞のことば」で、著者は次のように述べる。

ごく若い頃から今にいたるまで、歌いたいものはあまり変わっていないような気がします。説明しがたい何か。見えない何か。

若い頃はとにかく手探りで、説明しがたい、見えない何かそのものを歌おうと苦心していました。それらにはどこか頑なさがありました。今から思えば、それらはわたし自身の五感と上手く結びついていなかったのかもしれません。

歳を重ねるなかで、表現される何かは少しずつかたちをかえてゆきました。わたし自身の五感と結びつき、やわらかさをもつようになったような気がしています。

たしかに、年代に沿って収められた本書の前半の歌からは、「見えない何かそのもの」を歌おうとする姿勢が見てとれる。

〈洋皿に水は平たく注がれてポワムポムカと揺れる重心〉

洋皿(おそらく大きくて平たい皿だろう)、そこに注がれた水は皿全体にひろがり、なかなか重心がさだまらない。

筆者は最初、この皿は著者が手に持っているのだと思っていた。揺れを抑えようとして力を入れるほど、水はポワムポムカと揺れうごく。重心は見えない、けれどたしかにそこにあり、手のなかで愉快な音をたてる。という風に読んだ。

しかし、前述の「それらはわたし自身の五感と上手く結びついていなかった」という言葉からすると、おそらく皿はテーブルの上に置かれた状態と解釈する方がいいだろう。すると、著者の存在がすっと遠のき、水の重心のみに焦点が絞られる。「わたし」の存在を排し、「見えない何かそのもの」のみを歌おうとする姿勢がうかがえる。

〈ひつそりと標識は立つ夕空に記憶を捨てた木立のやうに〉

〈黒猫のあゆみはしづかぬおぬおと浮き沈みする両肩の骨〉

〈透けてゆく薄紙の向かふ幻であるほど濡れて湖岸に浮かぶ〉

これらの歌からも「わたし」の存在は感じられない。標識、黒猫、そして三首目は対象が何であるかさえ朧げだ。ひっそりとしずかで、静物画のようなうつくしさがある。 本書の後半になると、その姿勢が少しずつ変化してゆく。

〈風を裂いて坂を下れば十月が空港のやうに開かれている〉

坂を下っているのは作者自身と考えていいだろう。頬をかすめる風、坂を下る重力、そしてそのまま空へ飛び立っていけそうな、空港のように開かれた十月。それらはすべて、五感と結びついた鮮やかな実感だ。

また本書の栞に寄せられた文章のなかで、歌人の澤村斉美氏は著者の歌を取りあげながら次のように述べる。

〈握りの烏賊にわさびの透けて未だ知らぬよろこびのある春の近づく〉

「未だ知らぬ」には未知のよろこびにほのかな期待を抱く姿を読み取ることができるだろう。(中略)「わたし」が感情を主体として引き受けて、読者に手渡している。イメージがイメージの世界で完結し、「わたし」をなかなか出してこなかった金田さんの歌の大きな変化を示すものだと思う。

受賞作「川岸に」

さらに、本書の最後に置かれた受賞作「川岸に」の一連からは、明確に「わたし」の存在が感じられる。

〈あなたがかつて暮らした国へひとつひとつ時間をかけて夕暮れは来る〉

〈止まりつつ歩く川岸 冬を越すための言葉を蓄へてゆく〉

塔短歌会賞選考座談会では、選考委員の山下泉氏が次のように発言している。

川岸というのを緩やかな舞台というか、歌の発生の場にしている。そして回想とか、特に「あなた」をめぐる想念というのが描かれているのですが、ほかにその川岸を訪れる人や風景を重ねながら、しかも時空の中に流動していく思索というか、思惟、そういうものを深めていて、とてもいいと思いました。

また、同じく選考委員の吉川宏志氏も次のように述べる。

存在しないものが帰っていくというイメージが何回も繰り返されていて、ずっと戻れない場所とか、夫が昔暮らしていた国とか、いま川岸を見ているんだけど、背後に存在しない場所が見えている。そこにすごく奥行きがある。川岸という場所に限定しながら、重層感があるんですね。

両者とも、「川岸」という限定された場所に、作者をとおして様々なひとや想い、時間といったものが重ねられ、そこに奥行きや深さがあると評している。

「受賞のことば」にあったとおり、「ごく若い頃から今にいたるまで、歌いたいものはあまり変わっていない」のだろう。説明しがたい、見えない何か。しかし、その表現方法は二十数年の時をかけて少しずつ変化し、「わたし」と結びつくようになった。頑なさはやわらかさに変わり、奥行きや深さが広がっていった。

〈昼空の中ほどに浮かぶ月が今日漂着物のやうなしづけさ〉

長い時間をかけてしずかに行き着いた先の景色を、著者はそっと手渡してくれる。