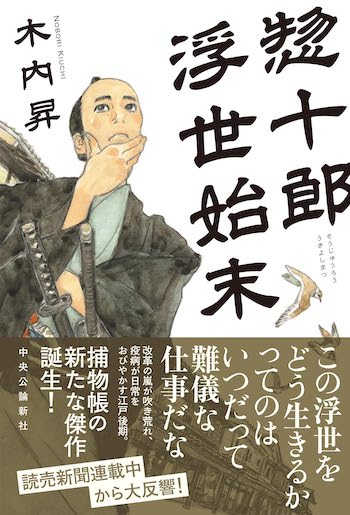

天然痘が蔓延る江戸時代後期を舞台とした捕物帳の新たな傑作! 木内昇『惣十郎浮世始末』インタビュー

作家・木内昇の新刊『惣十郎浮世始末』(中央公論新社)は、天保年間の浅草を舞台に壮年の定町廻同心である服部惣十郎が、とある火事現場の謎を解決しようと奔走する500ページ超の捕物帳だ。決して完全無欠のヒーローではない主人公・惣十郎と、その配下である佐吉や完治、惣十郎と懇意の医者である梨春らとの人間模様を描きながら、蔓延する天然痘を防ぐためのワクチンとして「種痘」が普及し始めた頃の人々の混乱、そして天保の改革の真っ最中という激動の時代背景などを盛り込み、読みどころ満載の作品となっている。同作の執筆背景について著者の木内昇氏に話を聞いた。(編集部)

人物造形がちゃんとできれば、自然と物語はできていく

――「捕物帳を書きませんか?」というのは、読売新聞の連載依頼時に先方から出された提案だったとか?

木内昇(以下、木内):そうなんです。まさか自分が捕物帳を書くとは思っていなかったんですけれど、とても信頼している記者の方から「ミステリではなく人間模様を書いてもらえたら」とご提案いただいたので、ひとつチャレンジしてみようと思ってお受けしました。なぜ捕物帳なのか、具体的な理由を聞いたわけではないですが、私はこれまで割とコアなものを書きがちだったから、王道の設定で勝負させたかったのかもしれません。

――ちなみに木内さん自身は、これまで他の作家の捕物帳作品は読まれてきたのでしょうか?

木内:岡本綺堂(1872〜1939年)の『半七捕物帳』は好きなんですけど、それは謎解きというよりも綺堂の書く江戸弁が好きなんです。綺堂は幕臣の息子なので、その時代の雰囲気を知っているようなところがあって面白い。一方で、謎解きが主体の捕物帳はほとんど読んできませんでした。だから、自分の中で「捕物帳とは何ぞや?」という定義自体が曖昧だったのですが、同心が大活躍するような話にはしたくないとは最初の段階から思っていました。むしろ、組織の中で生きる同心とはどういうものだったのか。そこに、以前から興味があった江戸時代の「種痘(天然痘の予防法として考案されたワクチン)」の話などを絡めながら、自分なりにやってみようと思いました。

――よしながふみさんの漫画『大奥』でも描かれていた、当時の種痘をめぐる状況――漢方医と蘭方医の対立などが、かなり細かく書かれていて驚いたのですが、このあたりを調べるのはなかなか大変だったのでは?

木内:たしかに大変でしたが、史料は結構残っているんです。当時の蘭方医学の道具などは国立科学博物館に展示もされていますし、大阪大学は緒方洪庵の道具を所有しています。それらの史料を見せてもらったり、ちょうど刊行された種痘の研究書なども読み込みました。当時の奉行所の機構とか内部的なことよりも、むしろ時間を掛けて調べました。

――あらかじめプロットは立てないとのことですが、本作の場合は、人物なのか事件なのか時代なのか、どのあたりから手をつけていったのでしょう?

木内:新聞小説なので、ある程度は現代の世相を加味したいと思っていました。そこで当時のワクチンだった種痘を題材として取り入れることにしたんです。種痘法というものは、当時どのようなものとして受け止められていたのか。牛痘種痘法が入ってくる前の人痘接種法は、どのぐらい実験されていたのか。それは、江戸と地方によっても違うわけで、そういうことを調べていくうちに時代的には天保(1830‐1844年)13年とか14年頃を舞台にするのがいいかなと定まっていきました。その頃は、ちょうど改革も行われている最中だったんです。

――老中首座・水野忠邦が中心となって行った「天保の改革(1841‐1843年)」ですね。

木内:そうです。そういった大きな改革が行われるときの窮屈さも、今の時代と若干似ているところがあるような気がしました。そこから「惣十郎」という人物を作り、そのまわりにいる人たちが何人か浮かんできたあたりで書き始めました。どういう筋になっていくかは、最初の段階では私自身もわからなくて。まず最初に、薬種問屋で火事があって、骸(むくろ)が二体出るのですが、ひとりは番頭で、もうひとりは誰なんだろうっていうところも決めないまま書き始めたので、当然誰が犯人なのかもわからず、読者と同じように「どうなるんだろう?」と思いながら書いていった感じです。

――そうだったんですね。

木内:あらかじめプロットを立てると、どこか予定調和っぽくなってしまうんです。つじつま合わせみたいになってしまうというか。だから、最後まで転がっていくような大きな事件としてまず火事があって、そのあいだにいくつかの事件が起こるということくらいしか決めていませんでした。人物造形がちゃんとできれば、自然と物語はできていくのかなと思っています。それでまずは、惣十郎を立ち上げて、彼と一緒に捜査にあたる「佐吉」と「完治」という好対照な2人が浮かんできて、あとは惣十郎に頼まれて死体を検分する町医者の「梨春」ですね。彼が種痘に関する知識を持っているわけなんですけれど、そうやってメインになる人物を立ち上げながら、あとはその都度、書いていくという感じでした。

江戸時代にも生きることの厳しさは今以上にあったと思う

――この「惣十郎」という人物は、とても木内さんの小説らしい主人公ですよね。すごく目立つわけではないけれど、実直に仕事をするような人物で……。

木内:そうですね(笑)。ただ、この人はちょっと冷めたところがあったり、抜けたところがあったりして、よく失敗もするんです。常に完璧ではない人物にしたいとは思っていました。北町奉行所の定町廻(じょうまちまわり)同心として、それなりに仕事はできるし、見識があってちゃんと捜査もするんだけど、場合によってはしくじることもある。そういう気質は最初の段階で書いてしまおうと思っていました。すごく素敵な、カッコ良い感じの同心ではないんだよっていう。

――惣十郎という人は、意外とつかみにくいところのある人物のように思いました。

木内:彼自身が自分の真意を語るようなところは、あんまりなかったかもしれないです。それよりも惣十郎と一緒に仕事をしている完治が、彼のことをどう見ているのか。完治は惣十郎のことを信頼しつつも、彼の灰掛かった瞳の奥に、何を考えているかわからないようなところがあると思っています。ただ、梨春から見た惣十郎はまったくそういうところがなくて、その灰掛かった瞳にむしろ温かさを感じていたりする。それぞれで感じ方が違うというか、同じ人物の同じ行動でも、人によって見え方や感じ方が違うということはあるなと思いながら書いていきました。

――それぞれの「惣十郎」評によって、逆にその人たちの人間性が浮かび上がってくるような作りが、すごく面白いと思いました。

木内:ありがとうございます。本作は惣十郎をはじめ、主に4人の視点で書いていて、それぞれの内面みたいなものを語っている部分もあります。でも、自分で思っているよりも、他人から見えている自分のほうが正解だったりすることってあるじゃないですか。本人の言葉ではなく、他人が分析した言葉のほうが、その人のことを正確に表しているようなことがある。いろんな視点を入れることによって、その人の人間性とか物語が広がっていくんじゃないか。そう思いながら書いたところはありました。

――惣十郎の場合は、奉行所という組織の中での一面もあります。

木内:役所にいるときの惣十郎と、外に出て完治たちと仕事をしているときの惣十郎は、やっぱりちょっと違うんですよね。組織人としての同心というのもなかなか面白いところがあって、惣十郎の「廻方」という役職は上司がいないので、ちょっとフリーランスみたいなところがあるんです。完治のような「岡っ引き」を自分で雇って一緒に捜査をしたり、個人の裁量でできることも多いんだけれど、最終的には奉行所という役所の中で生きていかなくてはならない。そのためには、同心たちを取りまとめる「与力」にへつらいもすれば、付け届けのようなものもしなければならない。それをどのレベルでやるかというのも、その人の裁量に任されているんです。惣十郎はそういう組織内政治を一切やらないんだけど、組織に染まり切らずに自分を保ち続けるためには、どう仕事をすればいいんだろうというところは、いろいろと考えました。

――南北の奉行所があって、惣十郎が所属する北町奉行所のトップには、「遠山の金さん」でお馴染みの遠山左衛門尉景元が就いているようですが、惣十郎にとっては雲の上の存在であって。その下に「与力」がいて「同心」がいて、さらに「岡っ引き」と呼ばれる人たちがいる。江戸時代の警察機構は、改めて独特なものがありますよね。

木内:「警察」と「司法」が一緒になっているのが、江戸時代の「奉行所」というか、途中から司法に引き継がなければならないんですね。だから、同心たちは、下手人を捕まえて自白させればいいというわけではなく、その容疑を固めて、書類にも残さないといけない。そういう意味では、今の「検察」に近いところがあるかもしれません。検察に「捕縛」がプラスされたような役職なので、その独特さがあります。そこで生じる役所的なしがらみを、どう乗り越えるのかという課題がある。そういう部分を丁寧に書こうと思うと、「八面六臂の活躍をする同心」みたいなカッコ良いヒーロー像には、どうしてもならないんです(笑)。

――惣十郎が扱う事件は、いわゆる「騙り」の問題だったり、年老いた母親の介護の問題だったり、既得権益をめぐる問題だったり、現代にも通じるような事件ばかりですよね。

木内:いずれも当時あった事件をモチーフにはしていますが、新聞小説なので、毎日読む楽しみに繋がるように、現代社会に通じるような事件を描くことは意識していました。また、江戸時代はみんな人情に厚いかのように描かれることが多いけれど、実際に起こった事件の史料を見ていると、そんなはずはないということがわかります。

江戸時代にも生きることの厳しさは今以上にあったと思うし、身分の差とか貧富の差で、どうにもならないこともいっぱいあったはず。長屋に住んでいれば、みんな人情に溢れていて協力的かと言ったら、全然そうではないようなところもある。その辺をごまかさずに書こうと思っていました。この小説には完全な悪人が出てこないのと同時に、完全な善人も出てきません。主人公である惣十郎も同じで、完璧な人間はひとりも出てこない。いわゆる勧善懲悪の話にはしたくなかったんです。