菊地成孔×荘子it『構造と力』対談 「浅田彰さんはスター性と遅効性を併せ持っていた」

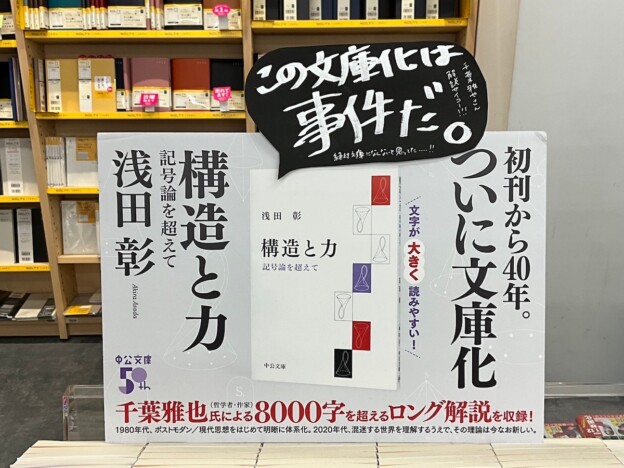

1980年代のニュー・アカデミズムを代表する一冊『構造と力 記号論を超えて』が中公文庫で文庫化され、大きな反響を呼んでいる。批評家の浅田彰がドゥルーズなどのポストモダン・現代思想を明晰に体系化した同書は、1983年の初版刊行当時、社会現象になるほどの大ベストセラーとなった。

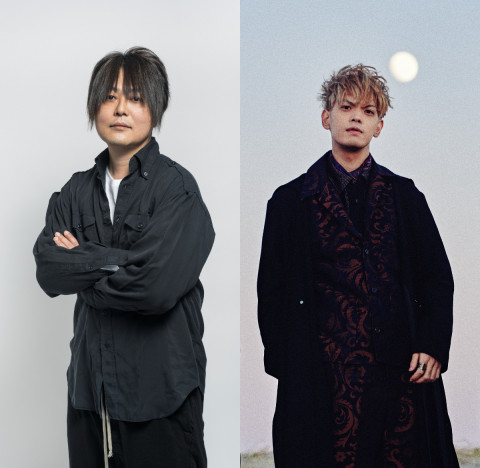

40年ものあいだ読み継がれてきた名著の文庫化にあたって、リアルサウンドブックでは、音楽家・文筆家の菊地成孔氏とDos Monosのラッパー・トラックメイカーの荘子it氏が本書について語り合う対談を行った。菊地氏は2003年、自身が主催するバンド・DC/PRGで『構造と力』と題するアルバムを発表するなど、浅田氏から影響を受けている。荘子it氏は、学生時代に菊地氏の著作などから遡る形で本書『構造と力』を知って、読み耽ったのだという。第一線の音楽家の二人は、本書をどのように読んだのか。

『構造と力』との出合い

ーーニュー・アカデミズムを牽引した一冊『構造と力』が40年ぶりに文庫化されて、大きな反響を呼んでいます。菊地さん、1983年の刊行当時、本書はどのように受容されたのでしょうか。

菊地:僕は20歳でちょうど上京した年でした。田舎から大都市・東京に出てきた時には、バブル経済を前にして世の中が大きく変わるような雰囲気がありました。土台の経済が変わることで、文化、風俗、アカデミズムすべてが変わるようだった。

当時は「軽薄短小」という言葉が流行り、何から何まで「ポップ」に結びつきました。それ以前は「ポップ」といえば、ポピュラーミュージックのことでしかなかったわけで。糸井重里の「今や拳銃も軽くなった」という至言もありました。

そんな時代に『構造と力』によって、学問さえポップになりますよと。70年代の先駆するアカデミズムはもっと重たいものでした。簡単に言うと、一般の人には関係がなかった。そんな「ニューじゃない」アカデミシャンたちは、極端に言うと引退勧告されたようなイメージさえありました。例えば、吉本隆明は80年代に娘の吉本ばななが登場することで騒がれていて、自然と上の世代となっていきました。

ーー『構造と力』は難解な現代思想の本でもありますね。

菊地:当時はこの本をブーミングで買った人は誰も理解できなかったんです。この本の売り文句は「誰も理解できないのに飛ぶように売れていた」ということでした。今では絶対に考えられません。軽佻浮薄な風俗ライターは「今一番イケてるのは、浅田彰の『構造と力』をエルメスのカバンに入れて、ディスコに行くことだ」などと『11PM』(当時の深夜番組)で平然と言ってました。そういう時代だったんです(笑)。とにかく最先端の風俗として理解されていた。もちろん僕も買いました。ニュー・アカデミズムの台頭は僕の青春でもあり、何せ、どんな本でも名前がカッコいいんで(笑)。若い頃はニューアカの本や副読本を片っ端から買って読みまくっては「カッコいいなあ。なんてカッコいいんだ。ヴィトゲンシュタインとかロラン・バルトとか、名前だけなのに、もうカッコいい、、、、」ってうっとりしてましたね。

荘子:僕が18歳で大学に入ったのが2012年ですが、ニューアカ的な知のスタイルは流石にもう全然流行ってなかったですね。軽薄どころか、そんなものに興味があるのはよっぽどガチな人くらいの雰囲気でした。僕自身もたまたま菊地さんや東浩紀さんの本を読んで、初めてニューアカの流れを汲む批評的な思考に出会いました。お二人の本は一つの作品とかサブカルチャーを語るにしても、哲学・思想や様々な知識を用いて、豪快に語っていくので驚きました。しかも、平易かつ魅力的な語り口で、他の堅苦しい批評系の本より理解も容易で、純粋に面白かったんです。だから変に「何か難しいことばかり言って...」といった拒否感やルサンチマンもなく、普通に楽しく学べました。

そのうち、『構造と力』が源流にあるものだと知り、大学3年生くらいの時に初めて手に取りました。冒頭の、キャンパスライフを送る一人の学生である浅田彰さん自身の等身大の視点で書かれたエッセイ(「序に代えて」)にはすごく惹き込まれたんですけど、本論に入ると、菊地さんや東さんの文章に慣れていた自分としては、「あれ、思ったより堅苦しくて難しいな(笑)」と思いました。

「堅苦しい」という印象を受けた理由は、文体や専門用語の多さという表面的なことに加えて、内容的にも、なんだか前段の話をずっとしてる気がしたからです。千葉雅也さんが文庫版の解説で指摘しているように、ほとんどは近代がいかに複雑な構造を備えたシステムであるかが書かれている。ポストモダンの話、つまり構造からズレる力に言及するのは、ほぼ最後だけです。だから一見小難しく感じるのも、前提のことをすごく丁寧に整理しているからです。でもそのおかげで、分かった気に、ともすれば勝手に乗り越えた気にすらなっていた構造や近代の複雑さに改めて気づかされた。それどころか、浅田さん自身の意図とは違うのかもしれないけど、ドゥルーズが提唱した「リゾーム」の多方向的な力を表したぐちゃぐちゃの矢印のイラストよりも、近代の構造を精緻に表した「クラインの壺」のほうが美しくてかっこいいとすら思っちゃいましたね。流行りの人文系の本って、例えばユヴァル・ノア・ハラリやマイケル・サンデルの本のように、「確かに世界はそうなってる!」と明確に読者を納得させてくれる感じがウケると思うんです。でも、80年代当時、ある意味でかなり不確かでよく分からない「リゾーム」がすごくウケたんですよね?

菊地:「リゾーム」の概念は当時、すごく流行ったよ。カッコいいという理由で(笑)。「恐怖の植物人間! リゾーム!!」とか言って(笑)。

ポストモダンと『構造と力』

さっき言ったように『構造と力』はほとんどが構造主義の話になっているわけですが、加えて、ポスト構造主義と呼ばれるデリダの脱構築やドゥルーズの脱コード化さえも、近代資本主義=「クラインの壺」というある意味で究極の単一構造に回収されてしまうという話になっています。だからその先の「リゾーム」についてはみんなよくわからないまま言ってただけなんじゃないでしょうか。

東浩紀さんは正統な批評・思想の後継者だから、ちゃんと浅田彰の議論のその先にいこうとしています。『存在論的、郵便的』(新潮社)で、前述のデリダの脱構築を「存在論的脱構築」と「郵便的脱構築」にしっかり分けて、哲学が陥る否定神学的構造からズレる「郵便的」をキーワードに活動を始めた。その後も、哲学的な「ポストモダン理論」をやるんじゃなくリアルなポストモダンの状況を読み解くために、『動物化するポストモダン』(講談社/2001年)などを書いている。

一方で菊地さんは批評も書かれているんですけれど、音楽の人であるという意味では正統な後継者じゃない。だからなのか、構造というものの面白さを無邪気にピュアに伝えるような仕事をしている印象がありました。暴力的に『構造と力』の要点だけをまとめると、構造というのは内側で、その外に出る力が大事だということですが、菊地さんは、今にいたる活動の中では構造をすごく重視していて、ポップミュージックのアナリーゼなどを通して、構造を作ったり、あるいは紐解くとこんなに面白いんだよと啓蒙してるように思います。

菊地さんはよくポストモダニストだとレッテル貼りをされますが、実はかなりモダニストの構造主義者で、しかもフロイト主義者。僕からすると、最初の入口だった東さんと菊地さんのその違いが印象的でした。後継者の東さんはちゃんと親殺しをしないといけないんだけど、菊地さんは無邪気に『構造と力』というアルバムを出したりして、面白がっているという。

『構造と力』というタイトルのポップ力がすべてで。馬鹿丸出しだけど、エンジンで考えてたのね(笑)。構造が力を生む。っていう、この本の意義とまるっきり逆だよね(笑)。もちろん、この本がポスト構造主義で、構造と力の「力」っていうのが、構造主義の外に逃げ出す力だ、っていうのはわかってたよ。でも、当時の自分、、、っていうか、現在もガチガチだけど、オレには全くリアルじゃない、オレは未だに徹底的な構造主義者でモダニストでフロイディアンで、そんな竹槍だけだって、音楽はいくらでもまだ無限に進む。こんな話は音楽に対しては早すぎるし、全く使えない。って思ってた。

オレは中学生から今までフロイディアンなんで、ラカンを扱った岸田秀などを読んで、パス、鏡像、対象aといったキーワードについては関心があったんですよ。ラカンの原著に当たるのはずっとあとで、まとめて読むとこんなに難しいのかと知るわけだけど。ラカンのジャーゴンは、オレにとって「カッコ悪くて引用に使えない」モンだった。ともかく『構造と力』ではラカンを構造主義のリミットにした上で、ポスト構造主義が生まれる、としている。その意味で、大変わかりやすい本だよね。今読み直すと一言、あっけないほどだよね。これは頭のおかしい老害と自覚して言うけど、分かっちゃったら全くワクワクしない(笑)。ただの良い本だ(笑)。初動のあの空気感は凄かったよ。

荘子:あくまで『構造と力』の論旨に則ると、力は構造の外部として、あるいはズレとして出てくるものですが、菊地さんは創造的な誤読をしていて、構造が力を生むと捉えています。つまり「構造“の”力」です。でも、生真面目なドゥルージアンが難しい議論をしながら、「力」だとか言っていてもよくわからない。実際、「フロイトは古い」なんて言っている人よりも、菊地さんの批評を読んでいるほうが面白くて力が湧いたりします。

でもやっぱりこの本自体は、構造が力を生むという話がしたいわけではないですよね。構造の話を散々した後に、そこからズレようと言うわけです。柄谷行人が近年出した『力と交換様式』も、交換様式ABCが純然たる構造だとしたら、贈与の霊的な力を持ち出して、来るべきDの可能性を仄めかすという内容です。しかしその実態はまだよく分からないという風になっている。とにかく、構造と力には断絶があって、「構造の力」ではないというのがニューアカ以降の批評の基本的な路線です。