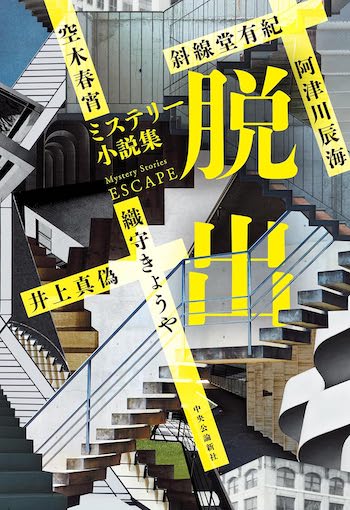

斜線堂有紀ら、5人のミステリー作家が「脱出」に挑戦 アンソロジー『ミステリー小説集 脱出』刊行記念トークイベント

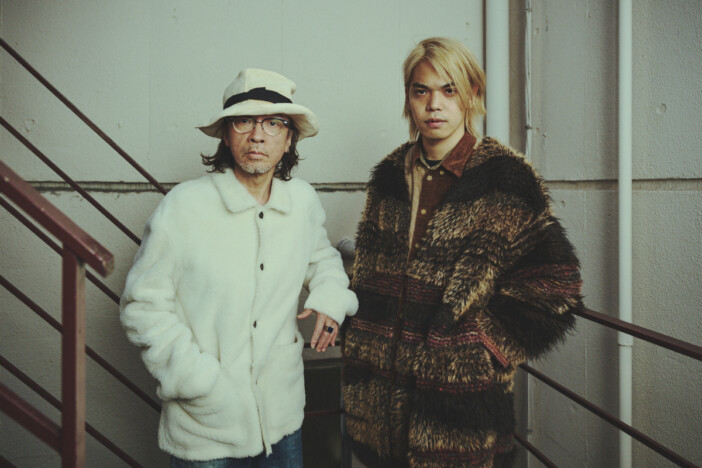

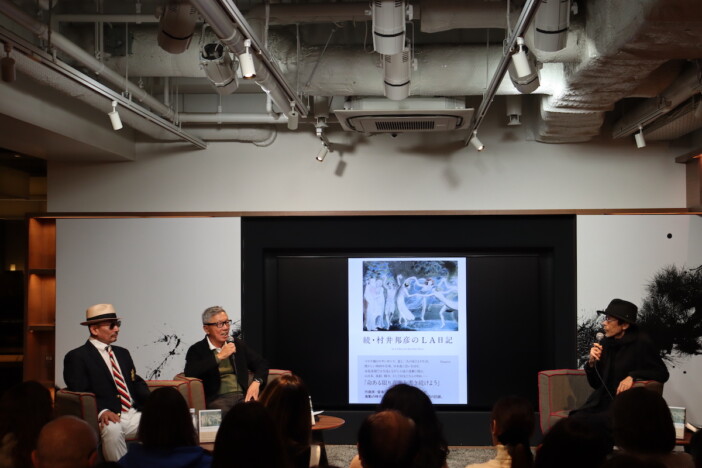

「密室」や「怪盗」などミステリーに欠かせない題材には「脱出」も含まれる。閉じ込められた場所からの「脱出」。追い込まれた窮地からの「脱出」。そんな「脱出」という題材を使った小説を、大人気ミステリー作家たちが描き下ろしたアンソロジー『ミステリー小説集 脱出』(中央公論新社)が5月22日に発売。これを記念したトークイベントが6月7日に東京・新宿のブックファースト新宿店で開かれ、執筆者の阿津川辰海、井上真偽、空木春宵、織守きょうや、斜線堂有紀が参加してトークを繰り広げた。(メイン写真:手前から阿津川辰海、織守きょうや、斜線堂有紀、空木春宵、奥のモニターは井上真偽のアバター)

会場に集まった熱心なミステリファンの前に姿を現したのは、阿津川辰海、織守きょうや、斜線堂有紀、空木春宵の4人。井上真偽は和歌山からのリモート参加で、モニターに映し出されたパンダのアバターを通してトークに参加した。

まず、アンソロジーの成り立ちについて言葉が交わされ、最初に依頼を受けた斜線堂が一緒にやりたい作家の名前を挙げたことを話した。それぞれの作家とは対談していたり、別のアンソロジーに一緒に寄稿していたりしたこともあってこの企画が実現したという。

それぞれの作家に持ち味があって、お互いに意識し合っているからこそ呼びかけに応えたところもありそうだ。実際に、収録された5人の作家による5編は、ミステリーとは言いながら随分と趣が異なったものになっている。

例えば、阿津川辰海が寄稿した「屋上からの脱出」は、この中ではストレートな「脱出」のストーリーだ。真冬の屋上に閉じ込められた天文部の部員が、どうにかして抜けだそうとする。阿津川には、短篇集の『透明人間は密室に潜む』(光文社文庫)に「第13号船室からの脱出」というリアル脱出ゲームを題材にした話があり、「脱出」というテーマで依頼を受けた時も、そのイメージと重複しないよう構想したという。「今回は、偶然そうなった、と見えるシチュエーションを作った」。

その結果、「ベタにミステリーを作ってしまったのが私で、その後に4人の作品を読んでここまで発想を飛ばすんだとおののきました」と阿津川。これについて斜線堂からは、「参加していただけて良かった」と、王道のイメージで作品を提供してくれた阿津川の仕事に感謝する言葉が贈られた。

続く織守きょうやは、もともとホラーテイストの作風で知られる作家だけあって、収録された「名とりの森」も伝奇的な雰囲気の短編となっている。立ち入り禁止の森から脱出しようとする少年たちが味わう恐怖が描かれた作品だ。「王道の脱出は、阿津川さんか井上さんがやると思っていました。密室からの脱出も誰かがやるだろうと思って、私はホラー味があるものを書こうと思いました」と織守。「和風なら被らないと思ったら、空木さんと被ってしまいましたが、主人公が子供なのでそこは大丈夫でした」と説明した。

斜線堂は掲載された「鳥の密室」執筆までにいろいろと試行錯誤があった模様。「最初に提出したプロットは反故にしました。流刑に遭った人が島から脱出する話を考えていましたが、島の歴史を考えて史料を見ていたら、2日に1回は沈んでいることが分かったんです」。これは脱出をしている場合ではないと考え直し、「読んでいた魔女狩りの史料を使うことにしました」。

こうして生まれた作品は、話題となった『本の背骨が最後に残る』(光文社)を彷彿とさせる、魔女狩りが繰り広げられている世界で、魔女と疑われ捕らえられた女性たちのある企みに触れられる内容となっている。「最近、百合とグロばかり書いていると言われるんです」という斜線堂の最近の作風に、しっかり沿ったものとなっていて、読み終えた時に驚きの展開に戦慄できる。

空木春宵は、古風で選び抜かれた言葉による幻想的な作風で知られる作家で、アンソロジーにもそうした言葉遣いによる「罪喰の巫女」を執筆。単純に逃げ出すだけの「脱出」とは違った展開を読ませてくれる。「最初に5本から6本プロットを出しました。その中で一番残虐なのがこの話でした」と空木。読んだ斜線堂は、「カタルシスが大きい作品で、切なくもあって恐ろしくもあります。脱出というテーマからこの作品が来たのが面白かった」と評した。

井上真偽の「サマリア人の血潮」は、奇病が大流行した世界で治療の要になる力を持った少年をめぐるやりとりが描かれたサスペンス的な作品。閉じ込められていた状況からだんだんと見えてくる周囲や世界の状況が戦慄を誘う。「アンディー・ウィアーの『プロジェクト・ヘイル・メアリー』(早川書房)のように、記憶を失って目覚めた主人公が、記憶を取り戻しながら脱出していくのが面白いと思いました」と執筆の動機を話す井上。「自分では結構、残虐をいれたつもりだったのですが、斜線堂さんや空木さんの前には霞みました」。