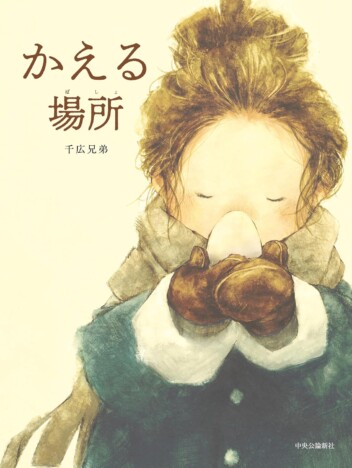

SNS総フォロワー14万人超の絵本作家、千広兄弟インタビュー 『かえる場所』に込めた"二面性"とこだわり

1月8日に絵本『かえる場所』が発売された。繊細なタッチで描かれたイラストと平易な言葉で紡がれた物語は、確かなぬくもりと少しの寂寞感を内包している。

著者の千広兄弟はSNS総フォロワー数14万人超を誇る新進気鋭の絵本作家だ。彼は初となる絵本にどんな想いを込めたのだろうか、話を聞いた。

「二面性」というテーマに重きを置いている

――これまで千広兄弟さんがSNSで発表してきたのは、基本的に一枚絵ですが、どれも眺めているだけで物語が生まれてきそうな奥行きのある、ファンタジックな世界観です。絵本『かえる場所』の構想も、森でたまごを拾う女の子が主人公ですが、現実なのか夢なのかわからない狭間のような世界を旅しますね。

千広兄弟:現実を模写するような物語を描くことに、あまりモチベーションが生まれないんです。もともとマンガ家志望だったので、ストーリーの種になるようなアイディアはいくつも抱えていたのですが、そのどれもがファンタジックな世界観。ただ、「冒険もたまごの存在も全部、少女が見ていた夢でした」というオチはあまりにもひねりがないですし、少女が寝ぼけまなこで現実を見つめるような物語にしたい、と思いました。

創作するうえでいつも「二面性」というテーマに重きを置いているので、現実とファンタジー、その両面を上手に両立させることができたらな、と。

――たまごが「孵る」場所と、少女が「帰る」場所。タイトルにも二つの意味がこめられています。たまご、というモチーフはどのように生まれたのでしょうか。

千広兄弟:何かを守りたくなるような、あたたかい絵本にしたかったんですよね。たまごには新しい命のイメージがありますし、ふだんは両親に守られてばかりの少女に母性が芽生えるような、そういうお話にしたかった……のだと思うんですけど、実はこれ以前に、提出した案が二つほどボツになっていて。試行錯誤しながらたどりついたものなので、最初に何を考えていたのかは、うろ覚えです(笑)。ただ、少女自身がなんらかの葛藤を重ねて、自身の殻を破っていく、そんなイメージとも重ねたいとは思いました。

――たまごからはいったい何が生まれるのか。生まれたらどんなふうに一緒に遊ぼうか。想像力を羽ばたかせる少女を追いかけてくるのが、森のオオカミです。一見おそろしげだけれども、オオカミはただたまごをあるべき場所に、森に戻したいだけなのだと描かれるところもまた「二面性」ですね。

千広兄弟:せっかく拾ったたまごは家に連れて帰りたいし、自分の手で孵して、そして育てたい。守ってあげたい。少女のその気持ちは決して間違っていないし、むしろ優しいものだと思います。でも、それはオオカミも同じ。どっちも間違っていないし、見方によっては正義でもあるんです。だからこそ、少女も葛藤する。どんなに手元に置いておきたいと願っても、両親のぬくもりと安心できる居場所に帰れることの喜びを知っている彼女だからこそ、最終的には、たまごを手放せるのだろうな、と思いました。その体験によって彼女は殻を破っていくのだろう、と。

――大事にするということは、ときに手放すことでもあるのだと伝わってきて、切ないけれど素敵なラストでした。文章と一緒に表現することで、これまでイラストを描いてきたのとは違う手ごたえはありましたか?

千広兄弟:ちょっと話がずれますが、僕は昔から、文字を「絵」として捉えてしまうところがあって、気分の変化によって形や色へのこだわりも変わるんです。だからテストでも、その時の気分の自分の名前が書けないと白紙で提出することも多かったくらい。だから今回も、文章を「書く」より「描く」に近くて、絵のどこにどれくらいの長さで文字を配置するか、というバランスのほうが大事でした。なのでデザイナーさんにお任せするのではなく、ラフの段階から自分でレイアウトを決めていました。

――ということは、最初から文字数が決まっていたということですよね。その制限のなかで文章を考えるのは、とても大変そうですが……。

千広兄弟:難しかったですね(笑)。ただ、フォントの大きさも含めて、どこにどう文字が配置されるかで、絵そのものの空気感が変わると思うんですよ。よりエモくすることもできれば、何かを損なうことにもなりかねない。だから、どうしても自分のこだわりは譲れなくて。そのなかで、子どもに伝わるための言葉をどんなふうに選ぶか、読者を混乱させないために必要な説明をどう加えるか、担当編集者さんにはずいぶんと助けていただきました。一文字、二文字の調整をずーっと重ねていましたね。

中田春彌先生の作品に出会ったことは間違いなく大きな転機

――絵を描くうえで、いちばんこだわったのは、どの部分ですか。

千広兄弟:細かく描きこむのが好きで、細部にサプライズを仕込んでいるので、そこはぜひみなさんにもじっくり、見ていただきたいですね。雪が降り積もっているだけのようで、実はオオカミのシルエットになっていたり、木の模様のなかにハートを忍ばせてみたり。

――少女が夢見た世界に存在していたものが、自分の家に帰ってきたとき、部屋のあちこちに潜んでいたりもしますよね。あと、ラグの模様とか、飾られているランプのステンドグラスとか、小物を眺めているだけで時間が経っちゃいそうです。

千広兄弟:これでもずいぶん減らしたほうです(笑)。あんまり細かく描きすぎると、情報量が多くなりすぎて、物語に集中できなくなってしまうのではないか、と。僕はもともと色を塗るのがあんまり得意ではないので、継ぎ接ぎのラグを描いたり、細かい絵を重ねていったほうが、ごまかせていいんですけどね。

――得意ではない……? 圧倒的な画力だと思うんですが……。

千広兄弟:いやあ、全然。そもそもマンガ家をめざしたのも、白黒で描けるからなんです。父が趣味で油絵を描いていて、母が絵を鑑賞するのが好きだったので、幼い頃から絵本に囲まれて育っていたし、自分でも見様見真似で描いてはいたけれど、「色をつけると台無しになるから絶対に絵の具を使わない方がいい」ってみんなから言われるくらい、へたくそだった。カラーで描くようになったのは4年くらい前からです。

――すみません、それでどうして、こんなにも美しい絵が描けるようになるのか、まるで理解ができないのですが……。

千広兄弟:先ほども言ったとおり、細かい絵でごまかしているんですよ(笑)。幼い頃からピーター・ラビットやノーマンロックウェル、いわさきちひろさんの絵本やポスターに囲まれていたので自然と影響は受けていたこと、そして中田春彌先生の作品に出会ったことは間違いなく大きな転機になっています。必要だったのは練習の積み重ねと技術の習得だけだったんだろうなと思います。

――そもそもなぜ、カラーで描こうと思ったのでしょう。

千広兄弟:多くの生や死、愛やお金、夢や現実と直面した時期、自分自身との向き合い方が分からず、鬱になってしまった。その苦しさから最後に一枚だけ、もてる技術のすべてを使って自分の総集編の絵を描いて終わりにしよう、と思いました。物憂げなこどもを自分自身に照らし合わせ、たくさんの人たちや記憶の支え、その確かな存在証明がほしかったのかもしれません。

この投稿をInstagramで見る

――この絵を見たとき、読書に救われてきた人たちの心にも似ているな、と思いました。現実には理不尽で苦しいことがたくさんあるけれど、空想の世界に友達や居場所をつくることで心を逃がす。物語とともに在ることで、明日を生き延びていけるんだ……と。

千広兄弟:僕はあんまり小説を読まないのですが、絵本に対してはまさに似たような感覚があります。あと、僕自身が、これまでたくさんの人たちと出会ってきたなかで、失った相手を含めて、後悔をたくさん抱えてきた。どうにかして、あの人たちに寄り添うことができなかっただろうか、僕みたいな状況にいる人たちを励ますことはできないだろうかと、考えていたのも大きいと思います。どうしてもネガティブな気持ちに傾いてしまい、苦しいのに誰に頼ることもできない人たちの心に、ほんの一筋でいいから、光が差し込んでくれたらいいなあ、と。