村井邦彦 × 北中正和『モンパルナス1934』対談 「芸術に関係した仕事をする人は、人間の可能性を追求することを考えるべき」

「翼をください」「虹と雪のバラード」などを生んだ作曲家であり、荒井由実(現・松任谷由実)やYMOを輩出したアルファレコードの設立者でもあるプロデューサー・村井邦彦が、11月14日に神保町・PASSAGE bis! By ALL REVIEWSにて、小説『モンパルナス1934』についてのトークイベントを開催した。音楽評論家の北中正和をゲストに迎えた本イベントは大盛況で、会場は満員に。創作の背景についてはもちろん、小説の主人公となった川添浩史が文化人のサロンとして知られる「キャンティ」でどんな話をしていたのかなど、貴重なエピソードが明かされた本イベントのレポートをお届けする。(編集部)

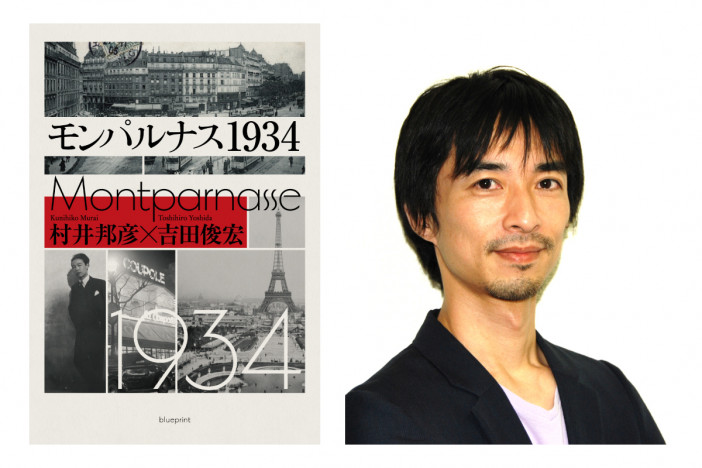

※メイン写真:左、村井邦彦。右、北中正和。

アメリカの音楽も最初は植民地の音楽だった

北中正和(以下、北中):村井さんが2018年に刊行されたエッセイ集『村井邦彦のLA日記』(リットーミュージック)も素晴らしい本でしたが、小説『モンパルナス1934』はそれを超える大作でした。1971年のカンヌから幕を開ける物語は、1934年のフランスへと飛び、第二次世界大戦を経て、最後は1979年のYMO世界進出へと至るという構成になっています。まずは未読の人に向けて、構想や執筆のきっかけを簡単にお話しいただけますか。

村井:簡単に話すと、1934年に学生運動をやってフランスへ追放になった21歳の若者の人生を描いています。その人は川添浩史さんと言って、僕の友達である川添象郎の父親です。1934年は動乱の始まりの時代で、彼はパリで色々な経験をします。特に大きかったのはモンパルナスのカフェでたむろしていたヨーロッパ中からパリに流れ込んできた芸術家たちとの出会いです。一番仲良くなったのはハンガリーから亡命してきた写真家のロバート・キャパでした。この小説は二人の友情のことも描いていますが、僕が本当に描きたかったのは、1920年代から戦後の1970年代まで続いている「時代」なんですよ。僕自身この「時代」の真ん中あたりの1945年、第二次世界大戦の末期に生まれいますのでこの時代に興味があるのです。2年前に発表された北中さんの著書『ビートルズ』(新潮社)にはビートルズのメンバーたちの戦争体験が書かれていて面白かったです。戦争中のドイツ軍の空爆や戦後の食糧難の話を読んで、「そうか、彼らも僕と似たような経験をしたのか」と感慨深かったです。彼らが住んでいたリバプールという場所がどんな所だったかが詳しく書いてありましたね。ご存知のように、リバプールは奴隷を売買する三角貿易で非常に儲かった町です。今はそれほど栄えていないものの、建物なんかは当時のものが残っていて立派ですね。

北中:そうなんですよ。

村井:この本で僕が感銘を受けたのは、ビートルズの音楽の中にどれだけブラック・ミュージックの要素が入っているかという話。例えば第二次世界大戦後、かってイギリスの植民地だった西インド諸島やアフリカ各地からリヴァプールに10万人以上のの移民が入ってきたと北中さんが書いている部分です。かつての植民地から多くの黒人たちがリヴァプールに戻ってきたという現象ですね。人口が50万にも満たない都市なのに、たくさんの黒人がいる環境でビートルズは青春時代を過ごしたんです。そこに非常に興味がある。ぜひ補足してください。

北中:彼らは若い頃、アメリカのロックンロールが好きだったんです。エルヴィス・プレスリーが出てくるまでの初期ロックンロールでは、黒人たちがシーンの中心的な役割を果たしていました。白人の音楽みたいになっていくのはエルヴィス以降。だからビートルズも最初はもちろんエルヴィス・プレスリーが入り口だったかなと思いますが、その背景にある黒人の音楽に気がつくわけです。アフリカから連れて来られた奴隷の人たちの子孫がアメリカで生んだ音楽がロックンロール。それが巡り巡ってかつて奴隷貿易で栄えたリバプールに戻ってきて、ビートルズに影響を与えたということが、歴史の循環を感じさせるんです。郊外には黒人の多い米軍基地もあったそうです。そういう街なんですね。もちろんイギリスのミュージックホールの伝統もあると思います。

村井:いま僕らが聞いているポップミュージックは、要は「ワールドミュージック」なんですよね。

北中:広い意味ではそうです。いわゆる「ワールドミュージック」というと、洋楽におけるロックとかポップス以外の端っこのジャンルというイメージ。でも、もともとは民族音楽学者が世界中の音楽を優劣を付けずに、全体をまとめる言葉として使っていたんですよ。1960年代頃に初めて使用され、80年代後半にマーケティング用語として広がっていきました。

村井:今日は北中さんと一緒に話すということで考えていたのですが、現在のポップミュージックとしての「広い意味でのワールドミュージック」は、西洋人があっちこっちに出かけていって植民地を作ったことがきっかけとなっていると僕は思います。

北中:そこで現地の人たちと出会ったり、あるいはアフリカから連れてきた人たちと出会ったりして、次々と音楽がミクスチャーされました。新大陸の場合もヨーロッパ、アフリカ、ネイティブアメリカンの人たちが一緒になって音楽を作ったという意味では、アメリカの音楽も最初は植民地の音楽だったんですよね。

YMOは最先端テクノロジーによるワールドミュージック

北中:世界の様々な音楽の要素を高度にブレンドした素晴らしい音楽だと思います。当時、アルファのスタジオに取材に行きましたが、ずっとシーケンサーの音が鳴っていましたね。半日くらいピコピコピコピコと。その横でメンバーはうつむいていました(笑)。いったい何が行われているのか、僕にはまったく理解できませんでした。村井さんはいかがでしたか。

村井:YMOの成功後の話は有名ですが、バンドができるまでの話も大事だと思うんです。YMOの前に細野(晴臣)君はアルバムを2枚作っているんですね。最初は歌手のリンダ・キャリエールの作品。彼女はクレオール(西インド諸島、中南米などで生まれ育ったヨーロッパ人)で、ニューオーリンズのDNAを持った人でした。ニューオーリンズはいうまでもなく18世からフランスの植民地でした。

演奏は山下達郎や吉田美奈子、坂本龍一、村上“ポンタ”秀一だとか、当時の日本の最先端の面々。でもアメリカでテストマーケティングしたら、あんまりよくないのでお蔵入りにしちゃったの(笑)。それが46年の時を経て、来年アルファ・レーベルが復活してソニーから発売されるんですよ。

北中:それはすごい。

村井:2枚目が細野晴臣&イエロー・マジック・バンドの『はらいそ』。あれは細野君の曼荼羅のような音楽でしたね。細野君はキューバとかブラジルとか南米で今でも信者がいるブードゥー教が「ブラック・マジック」と呼ばれていたので、それに引っ掛けて「イエロー・マジック」というネーミングを考えたのだと思います。これはアナログ録音でやって次にシンセサイザーとコンピュータによるYMOになるんです。