『だが、情熱はある』で注目の芸人エッセイ本 ドラマ化が相次ぐ理由とは?

オードリーの若林正恭と南海キャンディーズの山里亮太の半生を描いているドラマ『だが、情熱はある』(日本テレビ系)。焦点が当たる若林&山里の半生のエピソードの面白さ、そしてそれを忠実に届ける役者陣の“完コピ”が好評だ。

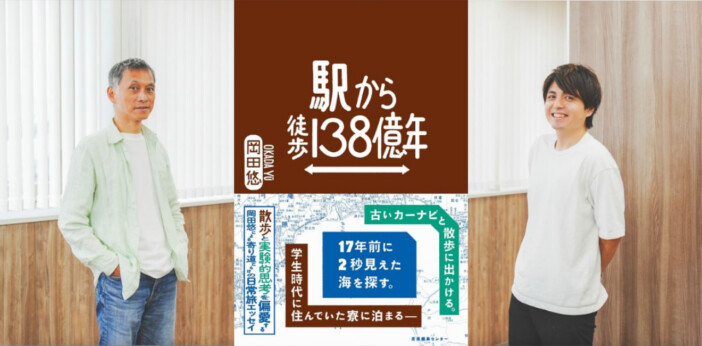

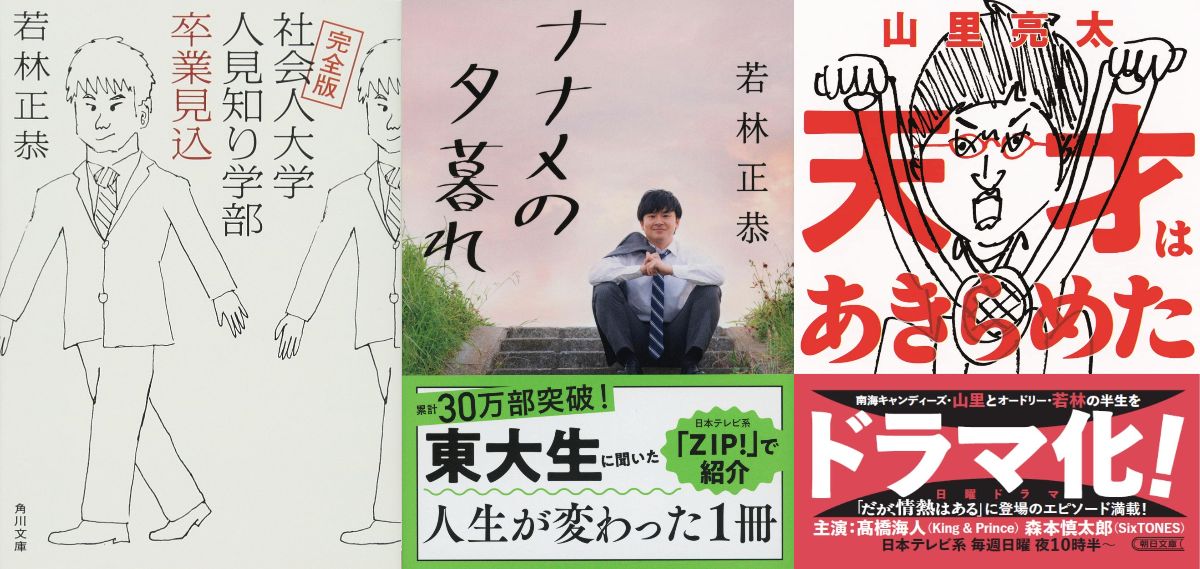

本作の原案となっているのが若林の著書『社会人大学人見知り学部 卒業見込』(KADOKAWA/メディアファクトリー)と『ナナメの夕暮れ』(文藝春秋)、山里の著書『天才はあきらめた』(朝日新聞出版)という2人がそれぞれ書いたエッセイ。本作と同じように近年、ドラマ化される著名人のエッセイが増えている。俳優・松尾諭の『拾われた男』(文藝春秋)、ジェーン・スーの『生きるとか死ぬとか父親とか』(新潮社)、芸人・阿佐ヶ谷姉妹の『阿佐ヶ谷姉妹ののほほんふたり暮らし』(幻冬舎)……近年、エッセイのドラマ化が盛んになっている流れについてドラマ評論家の成馬零一氏に聞いた。

「『だが、情熱はある』は実話モノでもあり、青春モノでもあって、一つのドラマの中で同時並行ですごく複雑なことをやっている点が面白いですね。『だが、情熱はある』には同枠で前クールに放送された『ブラッシュアップライフ』(日本テレビ系)からの流れも感じます。山里さんや若林さん、バカリズムさんといった1970年代生まれ世代の青春の空気が流れていて、同時にノンフィクションでもあるから、そこにノスタルジーが生まれている。2021年に松尾諭さんのエッセイ『拾われた男』もドラマ化されましたが、松尾さんも1975年生まれで彼らと同年代です。1990年代〜2000年代に青春過ごした方々が、キャリアの中でも成功して、ちょうどいい年になり、半生を振り返って書いたエッセイを元にして、ドラマを作る潮流がきているのかなと感じます。山里さんと若林さんのエッセイはとても面白いので、これを読んでドラマにしたいという気持ちはすごくよくわかります。同時に1970年代生まれの人たちが根底に抱えている、世の中に対して斜に構えて卑屈になってしまう心情がテーマとなっていて、劣等感の塊だった若林さんと山里さんがお笑い業界で成功することで、どのようにして“ナナメ”な自分を克服していったかのかが物語になっている。ドラマを観ていても、狙いどころはすごく正しいなと感じますね」

エッセイのドラマ化が増える中でも、今後“芸人”にはますます焦点が当たっていくのではと成馬氏は続ける。