乗代雄介、岸政彦、李琴峰……三島由紀夫賞を受賞するのは? 5月14日発表前にノミネート作品をおさらい

『五つ数えれば三日月が』が第161回芥川龍之介賞の候補となった、李琴峰。2021年には『ポラリスが降り注ぐ夜』で、芸術選奨新人賞を受賞している。

今回候補作となった『彼岸花が咲く島』は、<島>にどこからか流れ着いた記憶のない少女・宇実(うみ)と、<島>で生まれ育ってきた少女・游娜(よな)、そしてその2人の少女を気にかける少年・拓慈(たつ)の3人が、<島>の言葉や歴史を巡って葛藤しながらも向き合っていく姿が描かれている。

<島>の詳細は、作中で<島>の指導者とされているノロによって明かされる部分もあるものの、現代に照らし合わせると、沖縄の文化(ニライカナイ、御嶽、ミルク神と思われるミロ神)と、中国の言葉(「北月浜(べユエはま)」、「彼岸花(ビアンバナー)」)が混ざった生活様式であることが伺える。

宇実と游娜は<島>の全てを知ることになるのだが、その全てを知りたがっている拓慈に伝えるかどうか迷いが生じるシーンは、彼女たちが歴史を背負い始めた瞬間であると感じた。血が流されながら重ねられてきた<島>の歴史を語り継ぎ、そして未来を変化させていこうとする宇実と游娜の覚悟が垣間見える会話はあまりにもさり気ないが、その軽さこそが<島>の転換点となりうるのかもしれない。

『蛇沼』で第49回新潮新人賞を受賞した佐藤厚志による『象の皮膚』は、身体性を強く感じる文学である。

アトピー性皮膚炎を持つ五十嵐凛は、自身の身体と長年向き合い続けている。過去と現在が入れ替わり立ち代わり現れる構成は、凛の人生に厚みをつける。「カビ」「象女」と呼ぶ同級生や、「気合が足りない」と叱責する親からは、大人になることで逃れられた一方、夏でも長袖を着られるということを理由に契約社員として働いている書店では、問題を抱えた客や職場内での人間関係に巻き込まれる。その渦は、東日本大震災によってより加速したように見えた。

凛が炎症により肌を掻きむしってしまうシーンの描写の緻密さは、この作品の持つ身体性の部分に寄与している。皮膚が剥けて血が滲み出ている身体が、ここにあるように感じた。そんな凛の身体性は、職場では意図的に隠されている。仕事をこなす中で、凛は繰り返し「自動販売機に徹しなければならない」と言う。

その身体性がマックスになるのが、今作のラストシーンである。凛は夜風に素肌を晒しながら、幼少期から感じているもう1人の自分と対峙する。ままならない身体を抱えて生きるのは、己や世界と戦い続けることでもあるのだが、小さな折り合いを重ねていくことで、いつか和解できるのではないかと思わせる作品である。

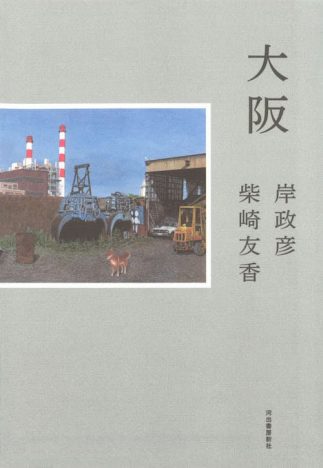

三島由紀夫賞受賞作品が発表されるのは、5月14日。どの作品も強い魅力があるが、個人的には岸政彦の『リリアン』と、李琴峰の『彼岸花が咲く島』を推しながら、発表を待とうと思う。

■ねむみえり

1992年生まれのフリーライター。本のほかに、演劇やお笑い、ラジオが好き。Twitter:@noserabbit_e