大阪にやってきた人、大阪を出ていった人、街のイメージはどう異なる? 社会学者と作家、それぞれの記憶

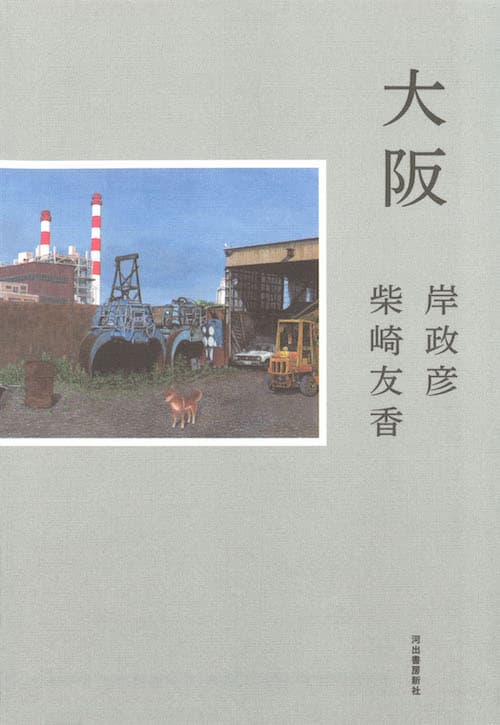

社会学者・岸政彦と作家・柴崎友香による共著エッセイ『大阪』。タイトルからもわかるように、「大阪にやってきた人」である岸と、「大阪を出て東京に行った人」である柴崎という、「大阪」をこよなく愛する2人が「大阪」という街をそれぞれに描いた、「大阪」愛に溢れたエッセイである。でも私は、「大阪を知らない人」にこの本をぜひ読んでもらいたい。

なぜなら、誰もが「ここではないどこか」を想わずにはいられない本だからだ。読んでいたら思い出すだろう。自分自身が幼少期に住んでいたあの場所を。初めて一人暮らしをした、学生時代のあのアパートを。社会人になって赴任した見知らぬ土地を。そしてそこで出会った愛すべき人たちを。辛いことも苦しいこともあった。それでも、愛さずにはいられなかったその「街」のことを。今も変わらずそこにあるけれど、自分自身が離れてしまった、もう戻れないその「街」のことを、思い出すだろうから。

「それらは今もそこにある。でももう、どこにもない」と岸が本作の中で言及するように。この本には、あったかもしれない人生と、「何もかも変わらずにそこにあり続ける」ことなどない、不確かな記憶の中に存在する、もう過ぎ去ってしまった時間と空間、そしてそこにいた人々を愛おしく思う気持ちが詰まっている。

彼らは彼らの人生を通して、「大阪」という街を描いた。大阪出身であり、2005年から現在に至るまで東京に「長期出張中」の柴崎と、1987年に大学進学のため大阪にやってきて以来30年以上大阪に住んでいる岸という、それぞれに異なる立場、年代による2人が描く「大阪」は一瞬ニアミスすることがあるだけで、大きく異なる。

まず、社会学者である岸の視点から見た大阪は、商店街に勃発したある騒動の意外な結末や、マイノリティが集まって暮らす街であると同時に根強く存在する差別意識への言及、大阪の歴史に基づいて考察する大阪の「自由」な特性の理由など、丹念な考察と、多面的な視点が特徴だ。1995年の阪神・淡路大震災が、当時学生だった岸の実体験を通して描かれる章は必読である。

ひときわ印象に残るのは、そこで生きる人々の生活史に興味を持つ岸が発見する、ユニークな人々だ。ずっと誰かを待っていたアパートの隣人の女性、夫婦と思っていたらそうでなかった居酒屋のおばちゃんと男。淀川の河川敷の野犬の一家(人ではないが)。

「街中を歩く、ということは、人の家を見ながら歩くということだ」と語る彼は、道行く人の人生を想像しては、こんな人生もあっただろうかと想像する。Googleマップのストリートビューで知らない街の路地裏のスナックを巡る話も面白かった。「ここで生まれ育ちここで暮らしていた人生を想像し」胸が苦しくなるけれど、それでいて、すぐにそれを打ち消し、現状「よそ者」である「自分自身の自由」を愛おしく感じたりもする。全ては「他人への憧れ」に過ぎないのだと岸は分析する。