映画監督・松井久子が語る、“高齢者の性愛”を小説で描いた理由 「幾つになっても自分らしく生きたほうがいい」

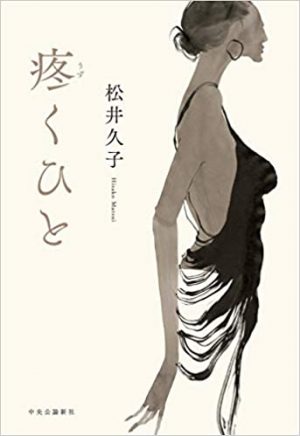

70代を迎えた女性が、50代半ばの男性に身も心も惹かれていく……。成熟した男女の性愛表現に挑んだ『疼くひと』は、『折り梅』『レオニー』『何を怖れる』など映画を通して老いや介護、女性問題を見つめてきた松井久子がはじめて書いた小説である。たとえば、林芙美子の『晩菊』には56歳の女性が親子ほど年の離れたかつての恋人と再会するとき念入りに支度する描写がある。そこに情念を感じるように、松井の書く言葉には、身体の記憶を呼び起こし、その未知なるものをひとつひとつ腑分けしていくかのような情熱的な理性を感じる。松井自身が70代のいま、なぜ、同世代を主人公にしてあふれる性愛を掘り下げた小説に取り組んだのか。そこにはこの社会でいつしか歪められていった女性の身体性と、そこに秘められた真の欲求を、言葉を紡ぐことで取り戻す、そんな願いが感じられた。

抑圧された女性たちが解放を叶え、本来の自分を取り戻す作品に

――高齢の女性と年下の男性の恋を描いた作品というと、映画には『ハロルドとモード/少年は虹を渡る』(71年)のようなファンタジックな作品がありますが、小説『疼くひと』は高齢者の性愛に真正面から向き合っています。

松井久子(以下松井):古くは谷崎潤一郎や、近年では渡辺淳一さんなど、男性視点からの高齢者の性愛をテーマにした小説は昔からたくさんありますが、女性が書いた、70代という高齢女性を主人公にしたものはおそらくないのではないでしょうか。以前、大人の恋愛映画を作りたいと漠然と思っていた時期があって、そのとき考えていたのは、マイルドでおしゃれなラブストーリーでした。ところが社会学者の上野千鶴子さんから「小説を書いてみたら?」とすすめられて、いざ書いてみようとなったら、小説にしかできないことに挑戦してみたくなったのです。ーーつまり性愛というテーマは文学の領域ではないかと。書いているうちに、どんどん過激になっていって、それが面白かったわ(笑)。

――同年代同士の恋愛ではなく、相手の男性を50代に設定にした理由は。

松井:たとえば、マルグリッド・デュラスには、晩年、何十歳も年の離れた恋人がいましたね。ところが現代の日本では、「男性は若い女性を好むもの」という認識が定着しています。年下の男性との恋はそれに対するアンチテーゼみたいなもので。もちろん日本でも、70代の女性が若くて魅力的な男の子と恋人同士になることが稀にはあるかもしれません。ただ私としては、主人公の恋の相手は大人であってほしかった。それには55歳が限度でした。

松井;最近は手入れをしている人が多いそうですよ。書く前にいろいろリサーチして感じたことは、たいていの女性が自身の肉体の一部である女性器をしっかり見たことがなく、その実体を把握していないにもかかわらず、性交渉のとき男性には見せているということでした。様々なことに思い悩み、心は酷使しながら、なぜか自分の身体を認識していない。その事実がとても奇妙なことに思えたのです。

――意識を自分の身体に向けている主人公が、男性とカラダを重ねていくことで、より深く自分を知っていくところが刺激的です。

松井:新型コロナが始まる前に、約半年ほどで書き上げましたが、書きながら気づいたことは、性に関して私自身が強い抑圧を受けてきたということだったのです。無我夢中で書き続けた末最後に残ったものが、男性に「合わせる」のではなく、自身の欲求を思い切り解放してみたいという気持ちでした。私たちの世代は特に、教育や社会通念によって大きな抑圧を受けています。それこそ、森喜郎発言で気づかされた、“弁えた(わきまえた)女”として生きることを強いられてきて、解放されていないのです。たとえば娘時代は、結婚までは処女でなくてはいけないと思い込まされていました。それって考えてみれば、とてもおかしなことですよね。結婚相手と性的に合うか合わないかを、試すことさえ禁じられていたなんて。今の若い人たちは、恋人と肉体的なおつき合いも当たり前にするし、同棲してみたりもするでしょう。私たちの世代にはそれがなかったの。優等生であればあるほど、そういう呪縛の中で生きてきたのです。性に関する知識も少ないうえに、女は男性のリードに従うものと思い込んで、自分が主体となって欲望を解放して、男性に欲求を伝えるなんて発想は皆無でした。受け身であるがゆえに傷ついた経験もたくさんあります。そして私たちの世代は、早めに結婚をして母親になると、夫とは家族になって、性的関係が自然になくなっていく。多くの妻たちが、結婚して何年か経つと、「人としては信頼しているけれど、夫とキスするなんて考えられない」とか「もう触れるのもいや」なんて言っている。そして夫は、いつの間にか妻には性的な関係を求めなくなって、外で浮気をしたり愛人をつくったりしている。それが日本の夫婦の一般的なありようです。今回の小説では、主人公を性的に大きく飛翔させることで、抑圧された女性たちが解放を叶え、本来の自分を取り戻す作品にしたいと考えました。

――小説を書くにあたって取材もされたそうですが、そこで発見したことはありますか。

松井:いちばんインスパイアされたのが、個人新聞を発行されている友人の、ヰタ・セクスアリスを描いた短編を読んだことでした。そこに描かれた女性たちの行動は、見方によれば、大人の女たちの少年に対する性虐待に見えます。でも彼女たちは、20~30代のシングルマザー。働きながら子を育てるというギリギリの生活のなかで、恋人をつくることもできない、妊娠などしたら大変!というハンディを背負った女性たちでした。それで、自分の性的に満たされない部分を、少年を相手に欲望を解消するしかないという、とても衝撃的な話でした。私はそれを読んで、痛ましさと同時に彼女たちのおおらかな生命力も感じたのです。私に限らず、都会で仕事をしている高い教育を受けた女性たちは、彼女たちが持っていたようなおおらかさを失っているのでは?と思いました。情報だけはたくさん詰め込んで、賢く、かっこよく生きているつもりで、実のところ生身の女としての人生を生きてないのではないか。彼女たちの切実さと正直さを知ったとき、性というものを女性の側に引き寄せて書いてみたいと思ったのです。

――志鷹豪次さんという方の短編に書かれた、主人公の恋人の母子寮での思い出は鮮烈でしたね。

松井:今の社会は女性の人権や、ジェンダー平等については、多くのメディアや報道で取り上げられていても、生身の肉体を持った個としての自分に向き合っていないような気がします。人と人とが本当に信頼し合い、お互いを尊重し合い、愛し合う関係について、突き詰めて考えることが足りていないように思えるんですね。欧米の恋人や夫婦が、お互いに良い関係で愛し合うためにどうしたらいいのかということに、まじめに向き合っているのに比べると、日本はそういう機会も思いも圧倒的に少ないと感じます。

――主人公と恋人はSNSを通して出会い、メールで思いを伝え合います。

松井:今私たちは、コミュニケーションのツールはいくつも持っています。ところが、そこで使用されているのは絵文字だけだったり、ネットスラングのような省略した言葉だったり、私たち世代にはさっぱりわからないボキャブラリーが飛び交っていますよね(笑)。それもまた新しい発見ではあると思いながらも、画一的なところに落ち着いていくことに安心感を覚えているだけのような気もして。その点、文学は、書き手の側も読み手の側も、一人ひとりが言葉によって理解し合える面白さがあります。

――主人公と恋人がFacebookやLINEを通じて「自分はこうしたい」「あなたにこうしてほしい」という要求を、オリジナルの言葉で切々と書き合うことはSNSの使い方としては珍しいです。

松井:そうかもしれない。あれは手紙の感覚ね。そうなったのは、私自身が自分のFacebookで、政治問題からジェンダー問題まで、そのとき考えていることを長文で書いているからでしょう。SNSを映画の宣伝のために始めたのですが、いつの間にか、自分の考えを書く場になり、それを楽しみにフォローしてくださるかたも増えました。