集英社「マンガテック2020」の狙いは? メンターに訊く、マンガビジネスの新たな可能性

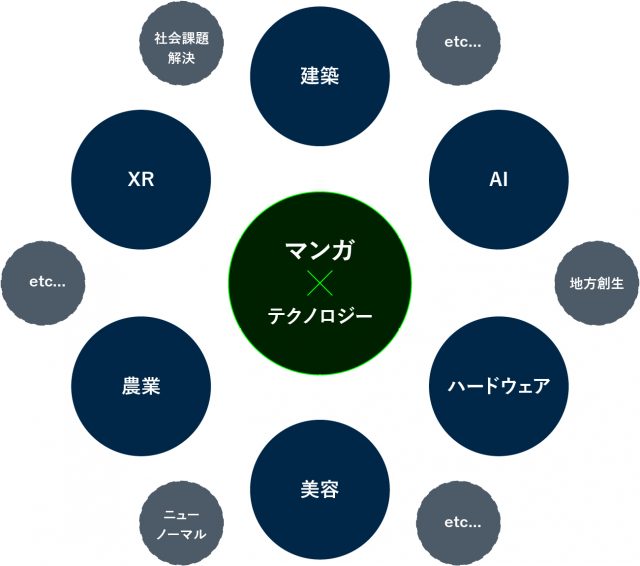

集英社が自由な発想でマンガ・コンテンツ業界を変革するような新規アイデア・ビジネスを募集するアクセラレータープログラム「マンガテック2020」(応募期間は2020年9月30日まで)。

アイデアを募集して選抜し、事業化するフェーズでベンチャーキャピタリストや編集者をはじめとする集英社内外のメンターが付き、ファイナンスやエンジニアリング、グロースの支援をし、世にサービスを送り出す、というものだ。

なぜ集英社がこうした試みをするのか、どんなビジネスアイデアを求めているのかと気になっている読者も多いだろう。メンターのひとりである集英社 新規事業開発部 新規事業開発第1課主任・森通治氏に訊いた。(飯田一史)

拾いきれていないマンガビジネスの可能性を取りに行く

――そもそもこのプログラムは、どういう状態になるのが集英社にとってのゴールなのでしょうか?

森:応募者の中からセレクションして5社程度に絞り、このプログラムを通じて最低でも1つか2つはサービスが世に出てマンガ業界、出版業界に貢献することがゴールです。

――会社としては、どんな課題を認識してこのプログラムを行うことになったのですか。

森:私たちは「常に新しいことにチャレンジしよう」と「ジャンプアプリ開発コンテスト」(現在は名称を「ジャンプ・デジタルラボ」に変えて企画を365日募集中)を行うなど、外部と連携した新しい取り組みをここ数年やってきました。ただやってみてわかったのは「開発資金を5000万円まで提供しますので新しいサービスを作ってください」というコンテスト形式だと、大きな会社、お付き合いがある会社から実現性の高い企画が出てきやすく、逆に尖った企画のタネは集まりづらい。または、集まっても通しづらいという実感がありました。

――マンガビジネスの事業アイデアをすくいきれていないのが課題だと。

森:そこで今回はアイデアに特化して募集をして良いものを拾い上げ、集英社として協業・出資できるしくみをつくることで、よりマンガビジネスの裾野を広げていくのが狙いです。

――森さん個人としてはどこに課題があるという認識ですか。

森:集英社は比較的IT業界とのコミュニケーションは多いと思いますが、スタートアップと言われる若い会社との取り組みは、先行する新聞社やテレビ局と比べてもまだまだ少ない。そこは課題かなと。

――マンガビジネスのバリューチェーンで言うと「作品をつくる」という上流工程ではなく、「作品をどう流通させるか」「IPとしてどう展開していくか」という下流工程に関するものを求めているということですか?

森:作家や作品づくりに関わる部分はどちらかといえば趣旨ではないですね。より最終消費者側に近い部分でビジネスを広げられることを期待しています。

――従来、マンガビジネスは基本的には部数を競ってきたけれども、それに加えてIPとして横展開していけばキャラクタービジネス、ライツビジネスとしての可能性はまだまだあるというのは、御社の近年の好調ぶりを見ても明らかです。だから「マンガテック2020」のサイト上の説明にもあるように、たとえば建築や農業などとも組んで、集英社のIPのさらなる展開先を探している?

森:私たちが日頃思いつかない事業アイデアをご提案いただくことによってライセンスビジネス、キャラクタービジネスとしてチャンスがあるのではという期待はあります。たとえばディズニーさんはもともとアニメーションの会社ですが、そこからテーマパーク、不動産などに先駆的に取り組んでこられましたよね。そういうイメージです。

――「少年ジャンプ+」の細野修平編集長が、子どもへリーチする方法を開拓したいと「アル」のインタビュー(https://alu.jp/article/eL0YXIB4bhQWKso01dIs)で答えていましたが、基本的には今ある作品の売り先を広げる、客層を広げる手段を求めているということでしょうか。

森:あのインタビューのニュアンスとしては、紙の雑誌やマンガアプリ以外にも、もっと子どもに向けたアプローチの仕方があるのではということだと思います。下流(作品の流通)が開拓できれば、上流(作品制作)にも新しい可能性が出てきますよね。届け方が開発されれば、子どもに向けた新しい作品が作れるようになるかもしれない。

なぜスタートアップと組みたいのか?

――「マンガテック2020」には、けんすうさんや尾原和啓さんなど豪華なメンターが揃っています。これだけの人たちを集められるなら、社内で新規事業コンテストをやってもよかったと思うのですが、なぜ外部人材が必要なのでしょうか?

森:内部コンテストをやったほうがいいんじゃないかという意見はごもっともなのですが、それぞれのメンバーが今の仕事をやりながら新規事業をやっていくことになるので、実現が難しいかなという気がします。それに、社内から生まれづらいような、既存事業をやりながらでは見えてこない知見、アイデアを求めているということもあります。

――スタートアップに限らず、中小企業、大企業も含めて他社にアライアンスを呼びかけるのではダメだったんでしょうか?

森:より大きな資本を持つ企業とはすでにやってきたという認識があり、今回は区別しています。もちろん今回も大企業に勤めている方がアイデアベースで応募するのはかまいませんし、スタートアップである必然性はありません。ただ、たとえば大手広告代理店の方が「応募したい」と思われたとしたら「いやいや、本当に成功すると信じているのであれば、正規ルートで提案してくださいよ」とは言いたいです。今回は「集英社として資本投入を含めた支援をしますので、いっしょに大きくなっていきましょう!」という取り組みです。

マンガテックも「クリエイター第一」の精神での取り組みである

――“マンガ”には、「週刊少年ジャンプ」に連載しているマンガのように作品それ自体を売ったり、メディア展開するにあたっての原作とする以外にも、アウトプット手段としての“マンガ”もありますよね。たとえば小説のコミカライズとか、ノウハウや説明書のマンガ化とか。そういうタイプのマンガビジネスは求めていない?

森:やれなくはないですが、現状いわゆるタイアップマンガ、広告マンガ市場は大きくないのと。限られた作家しか参加ができない世界ですので、もっとビジネスモデルとしてレバレッジを効かせられるほうが望ましいと考えています。

――マンガテックのサイト上には「社会課題解決」「地方創生」もアライアンス先の一案として提示されていましたよね。たとえば子宮頸がんワクチンに関して啓蒙マンガを制作・頒布するといったかたちで、“マンガ”というメディアを使うことで周知・解決できる課題は世の中に無数にある。ただ、ビジネスとしてレバレッジを効かせる、スケールするかどうかを第一に置くのであればたぶんそういう方向の事業は難しいですよね。

森:社会課題を解決するような企画に関しても、私たちが「おもしろい!」と思えるものであればチャレンジできるとは思っています。

――事業としてどのくらいスケールすることを求めているのでしょうか?

森:私たちがこのくらいのものを求めているというよりも、参加される方々に夢を持ってもらえるものにしたい、とは思っています。マンガテックへ応募して採用されて始めてはみたものの年商数千万でメンバーの収入も少ないということではさみしいですから「参入してよかった」と思ってもらえるものにしたいですし、マンガ業界にインパクトを与えられるくらい大きくなってくれればなお良いなと。

――集英社が出資を検討するかもしれないとのことですが、M&AなりIPOなりのEXIT前提の出資ですか?

森:EXITに関しては結論が出ていません。ただ、ベンチャーキャピタルのようにスタートアップに出資して何年かあとに企業価値が70倍になりました、みたいなファイナンシャル・リターンを目的とした出資は考えていません。私たちは上場もしくはM&Aによって株式投資で収益を上げたいわけではなくて、中長期的な協業関係を築くことでお互いにとってのメリットにしたい、という意味での出資です。

――どのくらいスケールすることが求められているのか、EXIT前提なのかと訊いたのは、それをハッキリさせると、どういう性質の事業を求めているのか、それによってどんなマンガ(家)にメリットがあるのかが多少なりともわかると思ったからです。というのも、マンガには単巻100万部売れるようなヒット作もあれば、初版数千~数万部の作品もある。しかし宣伝にしても映像化やゲーム化、商品化といったIP展開にしても前者のほうを向いている。経営効率を考えれば当然そうなります。でもマンガの文化としての豊かさ、多様性は圧倒的に多い後者によって担われている。後者をどう維持、活性化していくかという問題があるけれども、こちらは取り組んでもそんなに儲かるわけではないので後回しにされやすい。そしてスケール第一、EXIT前提なのであれば、おそらくそういう取り組みは難しい。マンガテックはどちらを向いているのでしょうか?

森:どちらにもメリットがあるとよいと思っています。ただ、人気の作品は事業機会が広がればより人気になるのは当然なので、もっとたくさんの作品に機会が生まれればいいなと。作品の傾向的に紙やデジタルではそこまで売れない作品に対しても新しい可能性が生まれたらおもしろいですよね。たとえば脱出ゲームやVRのような体験型エンタメのような新しいタイプの提案をいただいて、集英社のビジネスのアウトプットとして選択肢ができることによって、作家に新しい還元のしかたができる、とかですね。事業機会を広げることで作家の可能性を広げたい。新しいかたちのビジネスが生まれれば、それに向いた新しいIPが作れるかもしれないですから。

マンガ雑誌の部数が減っていくなかで、私たちはチャレンジをしていかなければいけません。マンガの多様性を広げるためにも、ビジネスの規模を広げてクリエイターの総量を増やさないといけない、なにより私たちは「クリエイター第一」でなければならない――ということは今回メンターを務める浅田(貴典。集英社キャラクタービジネス室室長。『ONE PIECE』の初代担当編集者)も細野も口をすっぱくしてずっと言ってきました。そのカルチャー、意識はこのプログラムでも通底しています。