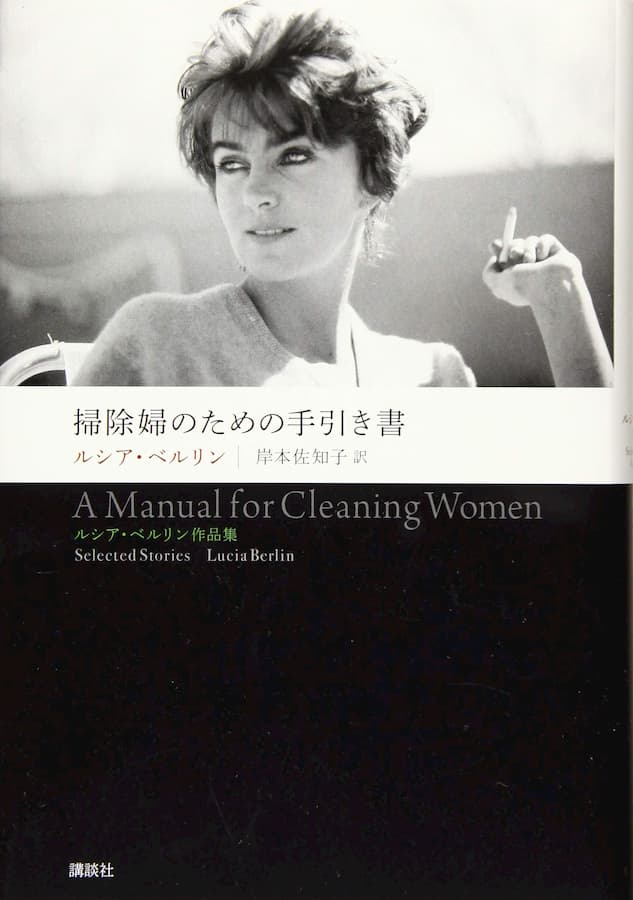

『掃除婦のための手引き書』の筆致に漂う、ルシア・ベルリンの才気 没後16年、幻の天才作家の著作を手に取って

2004年、68歳の誕生日にルシア・ベルリンがこの世を去った。それから16年が経ち、我々は今『掃除婦のための手引き書』を手にする。本作は第10回Twitter文学賞の海外編で1位を獲得。リズミカルでユニークな筆致と、私小説的な要素を多く含んだ物語の数々は多くの人を魅了した。

ルシアは1936年にアラスカで生まれ、アメリカ西部の鉱山町、エルパソ、そしチリに移る。母、伯父がアルコール依存症という環境だったが、チリでは一転して上流階級となり、こうした背景はルシアの作品の中に色濃く映し出された。ほとんど事実のような作中の描写は実際の出来事ではなく、ルシアがスパイスを加えることにより人の心を掴む一節へと昇華されている。こうした丁寧な語り口こそが、多くの読者に「天才だ」と言わしめる味のある文章に繋がっているのだろう。

ルシアの文は、夢と現実を揺蕩うかのごとく我々読者を翻弄させる。時に、実は全てがルシアの身に起こったことなのでは? という邪推が頭をかすめる。それほどに、リアルで生々しく、それでいて強く惹きつける魅力を持っているのだ。こうした生っぽい表現は、彼女の体験がベースになっていることは確かである。さらに比喩表現の豊かさもまた、彼女の光る才能を感じさせる部分だ。使い古された常套句ではなく、ルシアの内側から湧き上がったユニークな比喩表現は、突拍子もないが的を射ている。ルシアの比喩は、時間の経過を想わせるのだ。

例えば表題作「掃除婦のための手引き書」の中の「わたしが外から帰ってくると、いつも開けっぱなしだったり割れていたりする窓からの風で、ページがセーフウェイの駐車場の鳩みたいに部屋じゅうを舞っていた」という描写は、かつてルシアがセーフウェイの駐車場で心に書き留めた景色を別の対象物にあてがって表現している。こうした比喩表現は、対象物への理解と共に、ルシアの過ごしてきた人生を追体験できるような楽しみをもたらす。

また、ルシアの文章が我々の心を掴んで離さないのは、そのリズム感にあるだろう。短い文と文が畳み掛けるように脳内に注ぎ込まれる。あまりにメロディアスな言葉の流れは、注ぎ込まれるという言葉がしっくりくるほど、自然に身体の中に入ってくるのだ。そしてその言葉の多くは、物語ではなく情景描写で成り立っている。

ルシアの作品はたった短い時間の中で起こることさえ、叙情的に、時に滑稽に、生々しく描き出す。1日の出来事か、ほんの数時間のできごとか、それでさえも興味深くのめり込んでしまう。あらすじにしたら“車で空港に向かい、帰ってくる”程度のものが、ルシアの手にかかると、反芻したくなるほどなめらかな文章で彩られ、思わず本を抱きしめたくなる。