大谷能生×吉田雅史が語る、近年の音楽書の傾向とその可能性 「ファクト重視で念入りに検証した批評が増えている」

音楽に関する書籍が近年、ますますバラエティに富んでいる。2019年に発売されたものだけでも、人文書院からはロックミュージックの歴史を壮大なサーガとして描いた西崎憲『全ロック史』、DU BOOKSからは新たなヒップホップ史観を提示するソーレン・ベイカー『ギャングスター・ラップの歴史 スクーリー・Dからケンドリック・ラマーまで』、リットーミュージックからはプログレッシブ・ロックの歌詞に着目した円堂都司昭『意味も知らずにプログレを語るなかれ』など、多様なテーマ/切り口の音楽書が並ぶ。これらの書籍を並べて俯瞰した時、近年の音楽を巡る言説にはどのような傾向や変化が見られるのか。音楽家であり批評家でもある大谷能生氏と吉田雅史氏が、近年の音楽書について濃密な対談を繰り広げた。なお、最終ページには今回の対談で登場した書籍を中心とした、両氏による音楽書のショートレビュー23本を掲載している。(編集部)

吉田「音楽書こそが、社会を語る最良の方法のひとつ」

吉田:こうして最近の音楽書を並べてみると、色々と見えてくるものがありますね。感じたことの一つは、多岐にわたるジャンルで、切り口も様々な専門書が出揃ってきているということです。特に最近はヒップホップ関連が充実しているし、シティポップ関連のブームもある。ネットで入手できる情報も多い今だからこそ、やはり圧倒的に文章量の多い書籍ならではの掘り下げ方をしているものが目立ちます。とはいえ、やはり空白地帯もいくつかある。例えば今だからこそ、90年代から2000年代にかけてのアブストラクトやトリップホップの流れや、定義が難しいエレクトロニカという括りについては、もう一度検証が待たれている感じがあります。今の欧米のメインストリームの楽曲を聴いていると、例えばビリー・アイリッシュにしてもそうした音楽の系譜にあるし、ボン・イヴェールから遡るエレクトロニカ史なんかも読んでみたいですよね。

大谷:ベッドルームから出てきた、踊らなくても良いダンスミュージックが、20年かけて一般化したのが、ビリー・アイリッシュみたいなアーティストなんだろうなとは思います。90年代当時はそういう音楽が売れていたから、テックハウスとかアブストラクトとかジャンルを細分化してタグ付けしていったわけだけど、印象批評的に細かく分類していただけのところもあって、結局のところ、当時の文脈はほとんどなにも残っていない感じもします。90年代の音楽批評は本当にひどかったと思う(笑)。ジャーナリズムは発展して、アーティストのインタビューなどは充実していったけれど、批評がそれに付いていけない感じだった。でも、そうした反省を踏まえて、技術的な部分を具体的にどう語るのかとかが重視されるようになってきたのかなと。

吉田:最近の音楽書を並べると、逆に印象批評的な本がほとんどないですよね。藤井丈司さんの『YMOのONGAKU』(アルテスパブリッシング/2019年)のような現場の制作チームの声やプレイヤー目線をすくい上げた本とか、imdkmさんの『リズムから考えるJ-POP史』(blueprint/2019年)のようなリズムの変化に着目した本など、ヒットした音楽の背景にある楽曲の構造やレコーディング機材、活用された技術を言語化して論じる本が増えている。中でもこの流れの原点としても個人的に衝撃的だったのは、冨田恵一さんの『ナイトフライ 録音芸術の作法と鑑賞法』(DU BOOKS/2014年)ですね。僕は最近『孤独のグルメ』(テレビ東京)にハマってるんですが、要はあの番組って、主人公の五郎さんが食べたものに対して、脳内でなにがどう美味いのかをできる限り具体的に言語化していくというものですよね。シリーズ初期に比べると飽きさせないための工夫もあるのか、言語化のレベルが確実に上がっている(笑)。実際に自分でも美味さの理由を分析して言語化していくと、確かに咀嚼する食べものの印象も毎回残るし、食事という体験そのものが変わる。『ナイトフライ』などの本は、まさに音楽のディティールをより味わうための方法を提示するもので、それまで印象でしか判断できなかった音楽の聞き方が全く変わってしまうヒントが記されている。そう考えると、大谷さんが菊地成孔さんと一緒に出版された『憂鬱と官能を教えた学校』(河出書房新社/2004年)のシリーズは、そうした音楽書の先駆けだったわけじゃないですか。ジャズは好きだけれど理論はよくわからない、という一般的な音楽ファンに、その面白さを言語化して伝えた。個人的には『M/D マイルス・デューイ・デイヴィスIII世研究』(河出書房新社/2008年)の一般層を置いてけぼりにするマニアックさが最高でしたが(笑)。

大谷:『憂鬱と官能を教えた学校』、『M/D マイルス・デューイ・デイヴィスIII世研究』、『東京大学のアルバート・アイラー 東大ジャズ講義録・歴史編』(文藝春秋/2009年)、それから『アフロ・ディズニー エイゼンシュテインから「オタク=黒人」まで』(文藝春秋/2009年)の四部作ですね。なんで売れたんだろう? 自分たちとしては特別マニアックなことを本にしたという意識はなくて、「ここまでやるのは当然でしょう」という感じで、自分たちで企画も内容も決めていった感じ。あくまでも楽しく読める入門編の本として作ったつもりでした。当然ですが、ちゃんとジャズや音楽理論を覚えようと思ったら、あれでは全然足りなくて。でも、それまでのジャズの歴史観を一度、ちゃんと棚卸ししてアップデートしつつ、読んだ人がなんとなくわかったように感じられる本にしたいということは、たしかに意識しました。

吉田:歴史観を刷新するというのも、最近の音楽書の傾向かもしれません。西崎憲さんの『全ロック史』(人文書院/2019年)とか、ソーレン・ベイカーの『ギャングスター・ラップの歴史 スクーリー・Dからケンドリック・ラマーまで』(DU BOOKS/2019年)とか。ヒップホップに関して言えば、それまでジェフ・チャンの『ヒップホップ・ジェネレーション[新装版]』(リットーミュージック/2016年)の一強時代が続いていたけれど、文化の歴史に正史というものは本来ないのだとすれば、いくつかの歴史観が並列して初めて議論が成立するわけで、当然様々な視点が必要ですよね。ニューヨークで生まれたヒップホップの歴史を描く『ヒップホップ・ジェネレーション』が扱うKRSワン率いるブギ・ダウン・プロダクションズは、急進的なポリティカル・ラップの元祖として登場している。一方で『ギャングスター・ラップの歴史』ではそれはギャングスタ・ラップの元祖ともみなされる。この両者の扱いの差がまさに正史は存在しないことを示していますよね。それから個人的には、ダン・チャーナスによる洋書『The Big Payback』(2010年)が面白くて、これはビジネス的な観点からヒップホップ史を眺めるというコンセプトなのですが、冒頭からヒップホップの生みの親の3大DJよりもディスコで成功していたDJハリウッドにフォーカスするという『ヒップホップ・ジェネレーション』のオルタナティヴたりうる歴史観を提示している。それから90年代のマイアミベースから2000年代以降のサウスの興隆を描いたベン・ウェストホーフの『Dirty South』(2011年)など、南部のヒップホップからトラップへの流れを言語化して整理するのも一番求められているところでもありますよね。

大谷:歴史をたどり直す作業は必要ですよね。日本ではジャーナリストによるアーティストへの取材は充実していたけれど、その言説を理論的な見地からきちんと精査する批評が抜け落ちていました。特に80年代から90年代は広告の時代だから、雑誌を読んでも「ついに最高傑作誕生!」みたいなアーティスト側の主張を印象批評的に語った言説ばかりだったので、実際に機材がどう変化したのかとか、どういう市場が形成されていったのかとか、誰がどういう風に聴いていたのかという情報がない。それがようやく研究されるようになり、結果として、最近の音楽書の充実に繋がっているのかなと。

吉田:歴史をジャーナリスティックに綴ろうとすると、否応無しに当時の社会情勢などともリンクしてくる部分があるから、一定の時間の経過が必要になるとは思います。僕が大好きな本にデイヴ・トンプキンズの『エレクトロ・ヴォイス 変声楽器ヴォコーダー/トークボックスの文化史』(スペースシャワーネットワーク/2012年)があるんですが、ヴォコーダーがもともと第一次世界大戦時に声を暗号化して大陸間で通話するための技術だったというところから始まって、それがポピュラーミュージックの中でどのように使われるようになっていったのかが、緻密な取材によって明らかにされる一冊なんです。そこには“変声”に対する人間の欲望があり、現在のオートチューンにまで通じる文脈があり、著者が大ファンのSF論やヒップホップ論も散りばめられた濃密な思索がある。一見すると整理されていないと感じるかもしれないけれど、音楽史から様々な社会の趨勢を照射するようなところがあり、そこが素晴らしいと感じました。むしろ音楽書こそが、社会を語る最良の方法のひとつなんじゃないかと。

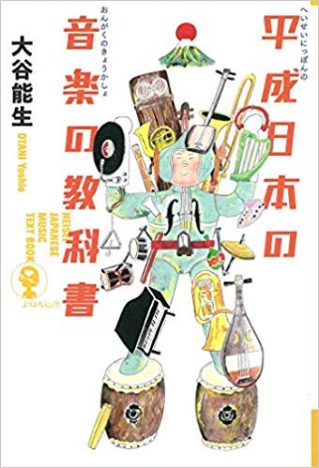

大谷:自分の興味は、なにがどういう風になって現状がこうなっているのか、というところから始まっているので、自然と当時の社会の動きに触れることはありますね。個人的な興味としては、戦前のポピュラー音楽史がいま、面白くて。というのも、ここ10年くらい、戦前のポピュラー音楽史に関する研究がものすごく進んでいて、森話社という出版社から研究書がバンバン出ているんです。そういうのを読むと知らないことだらけで、すごく勉強になります。だから、最近は1919年ぐらい、ちょうど100年前の時代を過ごしているみたいな感覚ですね(笑)。当時の音楽雑誌はどうだったのかとか、歌詞はどうだったのかとか、作詞作曲とはどういう概念だったのかとか、ずっと調べて読んでいます。今年の5月に『平成日本の音楽の教科書』(新曜社)という本を出したんですけれど、その時に平成30年分の小中高大の音楽の教科書を全部読んで、そこで何が教えられているのかを調べたんです。で、もう少し時を巻き戻していったら、どうなっているのかという興味が湧いて。というのも、日本の歴史において音楽というものがどういう位置づけのものなのかが、いまいちわからないところがあるんですね。本書の中ではポピュラー邦楽と読んでいるですけれど、その歴史を辿ると、いわゆる江戸後期の庶民が楽しんでいた小唄や清元、歌舞伎の中に出てくる長歌など、今の演歌にも通じている日本人独特の音感があることが見えてくる。おそらく、松田聖子の前後ぐらいまでは日本人のほぼ全員にその音感は入っていたんですよ。浅草オペラではもちろんオペラもやるわけですけれど、当時メジャーなポピュラー邦楽だったのは女義太夫とかの浪曲であって、しっかり歴史が紡がれていたわけです。それが、いつの時代から我々は都々逸の1つも作れなくなり、浪曲の一節も唸れなくなったのか。本来はそちらの方がメジャーだったはずなのに。そういう感じで、大瀧詠一さんの分子分母論とはまた違う見地から邦楽を見つめ直すことができないかなと、最近は考えています。

吉田:なるほど、それはめちゃくちゃ面白いですね。その日本人独特の音感は松田聖子の前後くらいでなくなったとして、今度はその延長でいわゆる歌謡曲からJ-POPへ連なるAメロ~Bメロ~サビの形式で展開する黄金時代のメロディが僕たちの感性に内在してくるわけですよね。でもそれはアメリカの90年代のヒップホップソウル経由でワンループ展開が一般化したR&Bとは対極にある。そこでそのR&Bのスタイルを獲得したい日本のアーティストたちは、ワンループのコード進行に乗りつつもキャッチ―な歌メロを模索していく。その過程ではJ-POPらしいメロディを封印しようと苦心する場面もあって、例えばBAD HOPはアドリブのフレーズ作りでJ-POPらしい旋律が出てきたら、それを「内なるJ」と呼んでNGにしていたという話もあるんですね。できる限りそれらしい旋律をなくして、フラットなメロディを乗せることを重視する。そうやって排除する必要があるくらいJ-POP的メロディは僕たちに染み付いてしまっているわけですよね。でもさらに一周回って、例えばベビーメタルの成功のように、J-POP的感性が再評価される局面もある。邦楽マーケットはガラパゴス化していると言われて久しいですが、やはり作り手の中には洋楽の磁場のもとで日本的旋律と向き合ってアンビバレントな思いを抱いているところがある。そこが邦楽のひとつの面白さだと思います。

大谷:できる限り洋楽に近づけようという試みは、100年前の時点であったということですね。日本ではじめてヒットした歌謡曲は、中山晋平が作曲して島村抱月と相馬御風が作詞をした1914年の「カチューシャの唄」なんですけれど、当時はその歌がすごく新鮮だったみたいで、帝国劇場で聴いた人はすぐに歌詞をメモして口コミで情報を広げて、3日後には大阪でも話題になっていたらしいです。歌っていた松井須磨子という人は芸者上がりではなく、言ってみれば当時の日本の歌の基準でいうと素人なんですけれど、それがむしろ衝撃的だったという。松田聖子も80年代当時は歌が下手だと言われていたけれど、いま聴くとぜんぜん綺麗な声で上手いじゃないですか。つまり、当時の基準には当てはまらない意味での上手さがあったということ。我々は常に、その時代に上手いとされる歌い方を前提として音楽を聴いているけれど、その前提は変わっていくものなんですよ。