西城秀樹、大滝詠一ら支えたミュージシャン 稲垣次郎 90歳の視点で語る日本ジャズ史と海外からの評価

あなたは稲垣次郎という名前を聞いたことがあるだろうか。

実は近年、彼の作品は海外を中心に注目を集めている。

稲垣次郎は1933年生まれのジャズ・ミュージシャンで、世代的には渡辺貞夫や高柳昌行や白木秀雄と同世代で、宮沢昭や穐吉敏子らの少し歳下。ハナ肇とクレイジーキャッツの前身のハナ肇とキューバン・キャッツや、クレイジーキャッツの原型ともいわれるフランキー堺とシティ・スリッカーズにも在籍し、そのあとも、ジョージ川口とビッグフォーや白木秀雄クインテットにも在籍。日本のジャズ史の生き字引のような人だ。

そんな稲垣が注目を集めるきっかけは、2000年代に起こった日本のジャズの掘り起こしと再評価だった。レコードショップ Universoundsの尾川雄介が監修した『Deep Jazz Reality』シリーズで鈴木弘、石川晶、猪俣猛、杉本喜代志らとともにCD化されたことで国内で広まったあと、レコードでも再発が行われ、徐々に海外のマニアからも注目を集めるようになり、今では世界中のレコード好きに知られる存在になっていった。

稲垣次郎の音楽がこれほどまでに世界に知られるようになったのは彼が結成していた稲垣次郎とソウル・メディアというプロジェクトの独自のサウンドがその理由だ。マイルス・デイヴィスがロックに触発され、エレクトリックなサウンドに舵を切り世界に衝撃を与えていた1969年に結成されたこのグループはサイケデリックなジャズ・ロックのサウンドをいち早く取り入れていた。『HEAD ROCK』『Something』『Woodstock Generation』といったアルバムには日本のジャズロックの萌芽が記録されている。

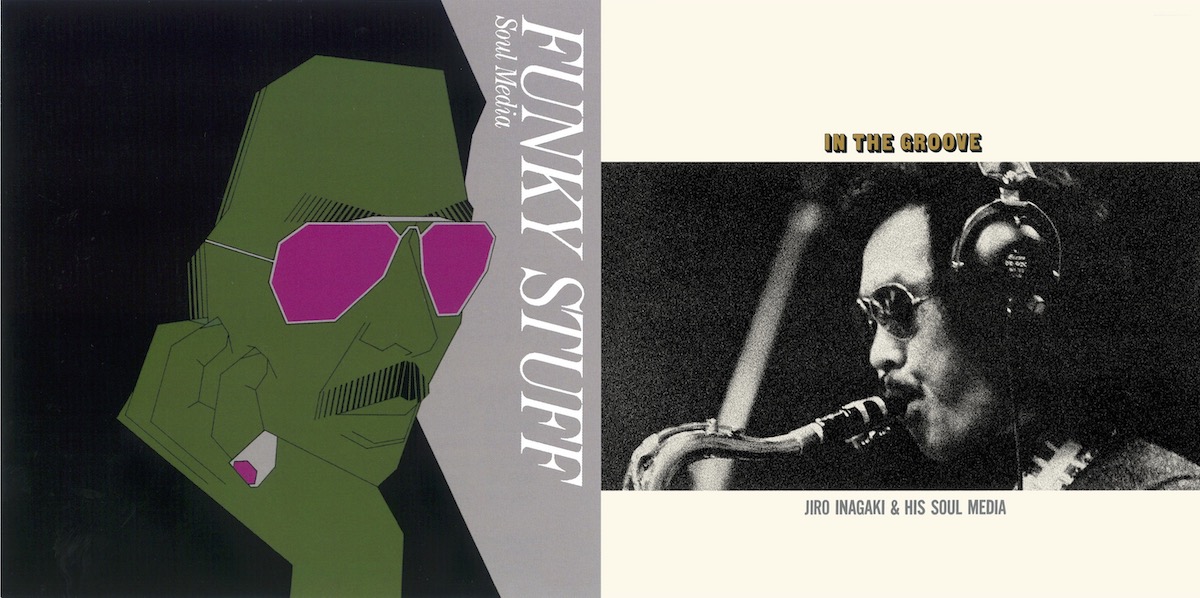

またそのあと、ハービー・ハンコックやドナルド・バードらがファンクへと挑み始めた1973年頃からは『Funky Stuff』『In The Groove』といったアルバムでジャズ・ファンクにも挑み、それを形にしていった。これらは日本産のレアグルーヴとして世界中のDJからも愛されている逸品でもある。

1960年代末から1970年代前半はアメリカのメインストリームのジャズ・ミュージシャンたちがロックやファンクの影響を受けていき、それによりジャズがどんどん変容していったもっと刺激的な時代だった。稲垣次郎はその変化に即座に反応し、それをすぐに昇華し、できるだけ早く録音していたという意味で、世界のジャズ史的にも稀有な存在だったと言えるだろう。

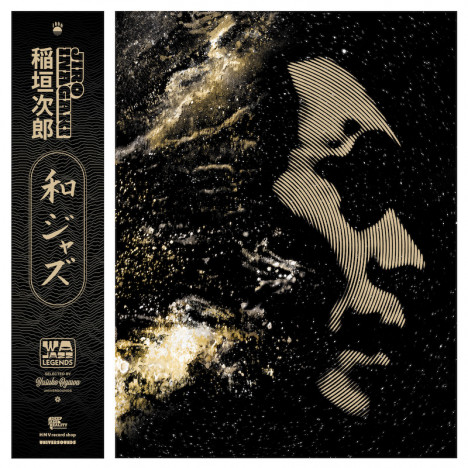

そんな稲垣の音楽をフランスの新興レーベル 180gが『WaJazz Legends: Jiro Inagaki - Selected by Yusuke Ogawa (Universounds)』として今年リリースした。日本のジャズに魅せられたフランス人のレーベルが展開しているその名も『WaJazz』シリーズの最新作として、稲垣の音源を集めたレコードがリリースされたのだ。

そのタイミングで稲垣次郎本人に取材する機会を得た。御年90歳の稲垣が記憶を手繰りながら貴重な話を聞かせてくれた。(柳樂光隆)

ソウル・メディアの結成を経て日本のジャズロックを牽引する存在へ

――サックス奏者として、最初に憧れたり、コピーしたりしたのは誰ですか?

稲垣次郎(以下、稲垣):ソニー・スティットとかそこらへん。長いことソニー・スティットみたいなことをやっていて、ああいう風にできたらいいなと思っていた。コピーしたのもソニー・スティットがいちばん多いね。そこから何年ぐらいか経ってからかな。ソニー・ロリンズが出てきて、それからずっとソニー・ロリンズ。「On A Slow Boat To China」をカルテットでやっていたレコーディング(『Sonny Rollins With The Modern Jazz Quartet』)を聴いたのが最初なんですよ。それで、何年かしてからジョン・コルトレーンが出てきた。出てきた頃のコルトレーンはソニー・スティット丸出しだったの。そのあとは全然違うけどね。

――そのあとにコルトレーンがモードジャズになって、フリージャズになって、どんどん変わっていきますよね。

稲垣:『Giant Steps』になった頃は嫌気が差してきて、「もういいや」って。難しくてコピーしてもできないんですよ。だから、これはもうダメだなと思って。

――稲垣さんは、70年代初頭にはソウル・メディアを結成してロックに傾倒します。ロックのサウンドをやろうと思ったきっかけはありますか?

稲垣:きっかけは、1969年に猪俣猛というドラマーと一緒にアメリカに行ったことだね。いろいろなジャズクラブでセッションを聴いたら、日本のジャズはすごく遅れてるなと思ったの。ビッグバンドにしても、小さいバンドにしてもどっちもやる気がなくなっちゃってね。それで、ロックのほうにどんどんいっちゃった。

――1969年のアメリカではどういうものを見てきたんですか?

稲垣:たいしたものを見てないんだけどね(笑)。でも、アメリカでブラッド・スウェット&ティアーズのレコードを聴いたんですよ。その時に、初めてジャズとロックがくっついたようなサウンドを聴いたわけで。ブラッド・スウェット&ティアーズの場合は、ホーンセクションは、ほとんどジャズだから。「ああ、こういうのがあるんだな」って思ったよ。

――へーー!!

稲垣:でも、アメリカに行く2年くらい前に、内田裕也さんとテレビの番組で一緒になった時に、「次郎さん、これからはロックのバンドにブラスセクションが入るようになるよ」と言われて。(当時、)ロックも少しは聴いてたんですよ。ポール・バターフィルド・ブルース・バンドのアルバムにブラスセクションが入っていて、デヴィッド・サンボーンが演奏していたりしてね。「こういうのがあるんだな」とは思ったけど、その時はあまりピンと来ていなかった。そのあとにアメリカに行って、ブラッド・スウェット&ティアーズを聴いて「あ、これか!」と。

――ブラスロックが入口だったと。

稲垣:「今はロックとジャズがくっついているようなことをやっている奴らがいるな」と思った頃に、タワー・オブ・パワーやコールド・ブラッドを聴いたんです。テナーのレニー・ピケットはまったくジャズじゃないんですけど、生で聴いたら相当上手いんです。

――先ほど内田裕也さんの名前が出ましたが、日本のロックの人たちとは交流はあったんですか?

稲垣:ないんですよ。正直、当時はよく思っていなかったから(笑)。テレビの番組の審査員で呼ばれることがあって、その番組に当時のGS(グループ・サウンズ)からロックの移行期のバンドの人たちがゲストで来ていたので、接点はあったんですけどね。

――GSには興味なかったんですか?

稲垣:まったくないね。音楽番組で僕がレギュラーになったことがあって、そこに毎回ロックの連中が入れ替わり立ち代わりきていたんですよ。GSは、みんなヘタクソな連中だなとは思っていたね(笑)。でも、モップスやゴールデン・カップスは結構上手いなと思ってはいたけど。でも、あまり好きじゃなかったなあ。

――アメリカの話に戻りますが、1969年ってちょうど『ウッドストック』(『Woodstock Music and Art Festival』)が最初に開催された頃ですよね?

稲垣:アメリカに行く前までは、アイビールックでちゃんとネクタイしてさ。ごくありきたりのジャズ奏者だったの。でも、向こうに行って、サンフランシスコとかをウロウロした時に、みんな違うんですよ。格好から何からすべて違う。日本に帰るころには髪の毛ボサボサで、Tシャツにパンタロンを履いてたね(笑)。

――60年代の終わりから70年頃はマイルス・デイヴィスが『In A Silent Way』とか『Bitches Brew』でエレクトリックなサウンドをやっていました。稲垣さんはその頃のマイルスを聴いてましたか?

稲垣:やろうとしていることはわかるなという感じですよ。マイルスがこういうことをやりたいんだなというのは聴いていてわかったよ。

――それはシンパシーみたいなものもあるわけですか?

稲垣:それはないですね、自分とはちょっと違うなって(笑)。

――当時は他にもゲイリー・バートンやスティーヴ・マーカスがロックっぽいことをやっていましたよね。

稲垣:うん。スティーヴ・マーカスの『Tomorrow Never Knows』ではどうやったら下手に聴こえるかって演奏をしている。下手に吹いているんだけど、これはなかなかできないなということをやってるんですよ。まったくの素人が、楽器を持って、ブーッ!とやっている感じの演奏なの。

――でも、それがかっこいいということですよね。

稲垣:いや、最初は変わってると思ったし、「こんなのがレコードになるんだな」と思ったね。でも、彼が日本に来た時に実際に聴きに行ってみたら、レコードの印象とは全然違ったんですよ。そこでハービー・マンと来日した時に「レコーディングをしようか」ということでスティーヴ・マーカス+稲垣次郎とソウル・メディアの「Something」を作ったんです。この時のスティーヴ・マーカスは相当上手かったよ。

――実際にやってみたら、レコードとは違うものを持っていたと。

稲垣:全然! 違いましたね。もう譜面も何もなくても、「Something」をやった時とか、相当上手いんですよ。しかも、ロックっぽくてね。ジャズ分野での上手い/下手じゃなくてね。