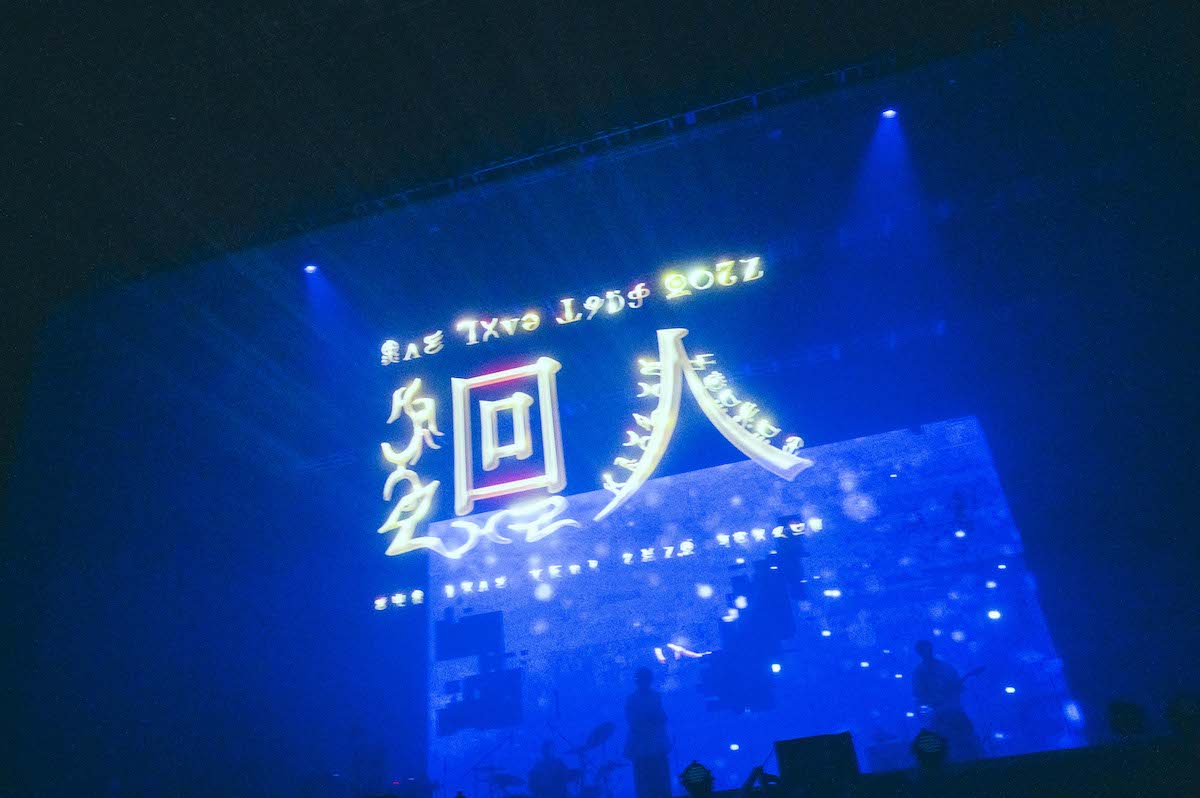

Eve、ツアー『廻人』で巡ったアルバム4作の世界 これまでの軌跡とこの先のビジョンを結びつけたステージに

Eveが4月から5月にかけて約2年半ぶりとなる全国ツアー『Eve Live Tour 2022 廻人』を開催した。TVアニメ『呪術廻戦』第1クールオープニングテーマ「廻廻奇譚」で世界的な人気を獲得。今年3月にはEve自身をテーマにした音楽映画『Adam by Eve: A Live in Animation』が公開され、さらに5月劇場公開のアニメ映画『バブル』のオープニング主題歌「Bubble feat.Uta」を担当するなど、この2年余りで活躍の場を大きく広げたEve。最新アルバム『廻人』を携えた今回のツアーでは、アルバム『文化』『おとぎ』『Smile』そして『廻人』を巡りながら、これまでの軌跡とこの先のビジョンを結びつけるステージを繰り広げた。

最初に聴こえてきたのは、会場全体を包み込むような鐘の音。廃墟のように見える家のドアに手をかけた直後、「廻人」という文字が映し出され、ライブは幕を切った。「廻人(instrumental)」に続く1曲目は「廻廻奇譚」。Eveの歌声がスピード感と起伏に富んだメロディラインを軸にした世界的ヒットチューンに生々しい感情を与え、客席を埋め尽くした観客は手を挙げ、身体を揺らすことで呼応する。さらに濃密なファンクネスをたたえたベースラインに導かれた「夜は仄か」では客席からハンドクラップが鳴り響き、エキゾチックな切なさが滲む「遊生夢死」では幾重にも連なるグルーヴとともに〈恋をした 誰も知らない世界で〉というラインを描き、観客を惹きつける。映像、リリックを映し出す演出、Eveの音楽的盟友であるNuma(Gt)を中心としたバンドのアンサンブルも素晴らしいが、何よりも印象的だったのは、全身で楽曲を伝えようとするEveのボーカルとパフォーマンス。2020年以降の2年間、アニメ映画、CM、ゲームなどに関連する楽曲を次々と発表してきたEveだが、“それもすべて、このライブのため”と言わんばかりのステージングに、冒頭から強く心を打たれた。

「東京のみなさん、こんばんは。Eveです。2年4カ月ぶりにまたライブができることになって。いつものライブと違って、大きな声を出したりできないですけど、みなさん思い思いに楽しんでいってください」という言葉や、1曲ごとに「ありがとう」と呟く愛らしい姿にも、直接音楽を届けられることの喜びが滲んでいた。モノクロのシックな映像とともに披露されたミディアムチューン「YOKU」、心地よく跳ねるビートと青みを帯びたメロディが美しいラインを描いた「心海」とアルバム『廻人』の楽曲を続けた後は、これまでのキャリアを遡るようなステージが展開された。

まずはアルバム『Smile』(2020年2月リリース)の楽曲。インスト曲「doublet」の重厚なストリングスを交えた音像、〈生まれよう 応答してくれよ〉というサビのフレーズに心を打たれる「LEO」、呪われた世界に対する愛憎をダークかつシリアスなサウンドによって際立たせる「闇夜」、そして、軽快なダンスビートによって再び手拍子が沸き起こり、〈盲目でいたいの 退屈な今日を/超えていきたいんだきっと〉と刹那的な思いを歌い上げた「いのちの食べ方」。アルバム『Smile』の発表後、2020年5月に予定されていた初のアリーナライブは、新型コロナウイルスの影響で中止。今回のツアーで『Smile』に収められた楽曲をステージに上げることはEveにとって、大きな意味を持っていたはずだ。

アコースティックな手触りのインスト曲「slumber」からは、アルバム『おとぎ』(2019年2月リリース)の楽曲が続く。エッジーなギターフレーズに導かれた「トーキョーゲットー」では、東京をモチーフにした映像とともに、都市で暮らす若者の虚無と孤独、誰かとつながりたいという切実な感情を表現。さらに高速のビート、棘をたっぷり含んだ旋律、〈今この身をもって 重石をとって〉という歌詞が響き合う「アウトサイダー」。しなやかな攻撃性をまとったバンドサウンドによって観客のテンションをさらに引き上げた「ラストダンス」へ。そして「今回のツアーは新しい曲から古い曲までを巡っていくようなコンセプトになっていて、『おとぎ』まで来ちゃいました。ライブは始まったら一瞬で終わっちゃうんですけど、この瞬間がすごくかけがえのない時間だなと実感してます」というMCを挟んで「君に世界」を披露。〈君の世界に僕は在ったかい〉というフレーズは、リスナーの存在を明確に意識しはじめた『おとぎ』の時期のEveの心情との強いリンクも感じられ、大きな感動を生み出した。過去へのタイムスリップの終着点は、アルバム『文化』(2017年12月リリース)の楽曲。演奏されたのは、最初のオリジナル楽曲であり、初めて自分自身の内面と向き合って制作された「ナンセンス文学」、〈ずっと僕は 何者にもなれないで〉というフレーズに胸を締め付けられる「ドラマツルギー」。超アッパーなビート、2010年代邦ロックの影響を感じさせるサウンド、日本語の響きとシリアスな心象風景を融合させたリリックを含め、Eveの原点とも言える楽曲を改めて体感できる、きわめて貴重な時間だった。