Beyoncè、J. Cole、Noname……シビアに時代と向き合い“今”を映し出す5曲をピックアップ

5月25日の事件をきっかけに、アメリカを中心に“Black Lives Matter”(以下、BLM)を掲げた人種差別反対の運動が再び激化している。この言葉が広まった2013年から2015年と同様に、多くのアーティストがこの運動に呼応するような楽曲を発表するようになり、一方で無言を貫くアーティストへの批判も多く見るようになった。また、一部の楽曲については物議を醸す様子も見られ、改めて時代といかに向き合うかがシビアに求められる状況だと感じる次第である。そんな「今」を示す5曲をピックアップした。

「今こそ、祝祭を」

Black Parade / Beyoncè

6月19日はアメリカにおける奴隷解放記念日であり、“Juneteenth”と呼ばれている。今年はBLMの影響を受けて、例年よりもさらにこの日を祝うムードが高まっているように感じたが、それを象徴するのが、ビヨンセの新曲「Black Parade」のサプライズリリース。タイトルとマーチのようなサウンドが示す通り、自らを王に見立て、祖国へのパレードを行う様子、そして同時に黒人としてのアイデンティティを称える楽曲となっている。

前作となる『Lemonade』から2018年の『コーチェラ・フェスティバル』でのパフォーマンス(ファンやメディアによって『Beychella』と呼ばれた、あるいは最近のミーガン・ジー・スタリオンの「Savage」への客演に至るまで、近年のビヨンセは2つのルーツ=実際の故郷であるアメリカ・テキサス州と人種としてのルーツに立ち返った表現を軸に活動を行っているが、今回の「Black Parade」はまさに“Juneteenth”に相応しい楽曲と言えるだろう。しかし、今はBLMの渦中。決して祝福ムード一辺倒ではなく、随所に現状への批判が込められた内容となっている。

「南に戻るよ / あぁ、戻るんだ / 私のルーツが水浸しになっていない場所 / バオバブの木のように育つんだ(〈I'm goin' back to the South / I'm goin' back, back, back, back / Where my roots ain't watered down / Growin', growin' like a Baobab tree〉)」という冒頭の一節からは、故郷への帰還を喜ぶと共に、「今いる場所ではルーツが汚される」という意図も読み取れる。また、〈Lil' Malcolm, Martin mixed with mama Tina.〉(マルコムXにマーティン・ルーサー・キングと母のティナのミックス)と歴史的活動家の名を並べながら自らを定義し、〈Need another march, lemme call Tamika.〉(「別のマーチが必要だ、Tamika Mallory(女性活動家)を呼ぼう」)と自らも一人の活動家としてデモを始める様子が伝わってくる。

そう、「Black Parade」とは、故郷への帰還のパレードであると同時に、人々が解放され、自らの故郷へと帰る様子でもあり、さらに、現在進行系で行われているプロテストの群衆の姿でもあるのだ。そして、その全てをビヨンセは祝福する。怒りを込めつつも、自らの姿とルーツをポジティブに祝福するこの楽曲は、6月19日以降もBlack Lives Matterのアンセムとして語り継がれることになるだろう。

Black Lives Matterの中で

1 : 冷静な視点で地道な活動を訴えながら、内省するJ. Cole

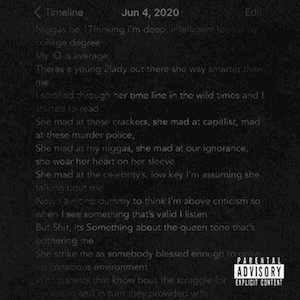

Snow On Tha Bluff / J. Cole

きっかけはノーネームのTwitter上での次の発言である。「貧しい黒人の人々が国中で身体を張ってプロテストに参加して我々の安全を守っているというのに、皆が大好きな一番売れているラッパーたちはツイートの一つもしようとしない。彼らのディスコグラフィは黒人であることの苦しみについてであるというのに、どこにも彼らは見つからない(〈Poor black folks all over the country are putting their bodies on the line in protest for our collective safety and y’all favorite top selling rappers not even willing to put a tweet up, nixxas whole discographies be about black plight and they no where to be found.〉)」。

この「top selling rappers」に自分も含まれていると解釈したJ.コールは、(そもそも彼自身がデモ活動に参加しているのだが)本楽曲でこの批判についてのアンサーを返している。楽曲の前半では、「自分よりも賢い若い女性」を引き合いに出し、その意見に耳を傾けようとするものの、「だけど畜生、その女王のような口調が気になって仕方がない(〈But shit, it's something about the queen tone that's botherin' me.〉)」と苛立ち、意識が高く教養のある人物がTwitterで他の人々を批判したり、メッセージを発信したところで何の意味もないと言い放つ。後半では相手へのアドバイスとして、急進的に活動するのではなく、ゲットーから地道に、時間と愛と我慢を持って活動するように促していく。一方で、自らに対しても、「もしかしたら心の底では、自分がまだ十分に出来ていないことを知ってるからかもしれない(〈Well maybe 'cause deep down I know I ain’t doing enough.〉)」と内省し、偽物のように感じる自分を恥じる。

楽曲全体を通してみれば、相手のスタンスを批判しつつも、最終的にはアドバイスを行い、同じゴールに対して共に歩んでいこうというメッセージで締めくくるという内容なのだが、本楽曲がリリースされて間もなく、主に前半、特に〈queen tone〉の部分に対して、「女性蔑視である」、「典型的なマンスプレイニング(男性から女性に対する上から目線の説教)、トーンポリシング(発言の内容ではなく、その口調を批判することによる論点ずらし)である」といった批判が殺到した。一方で、主に後半のメッセージを中心にJ.コール側への賛同を示す声も多く、本楽曲を中心に多くの議論が生まれることになった。

Black Lives Matterの中で

2 : 「内省している場合なのか?」と切り捨て、ラディカルに旗を掲げるNoname

Song 33 / Noname

「Snow On Tha Bluff」のリリースから2日後、ノーネームによるアンサーとなる「Song 33」が発表される。タイトルは、ノーネームが作品とは別の流れで作った楽曲を示す際のナンバリングのために使われるもので、33という数字自体に何か意味があるわけではない。本楽曲は、マッドリブが手掛けたビートと深く沈むベースラインが印象的なループトラックに合わせて制作されたわずか1分程度の楽曲で、ノーネームは楽曲を通して、J.コールの反応に対する明確な批判と、その上での自身のスタンスを改めて提示している。

冒頭、J.コールからの批判を家父長制にたとえ、自らがこの構造に取り憑かれていることに疑問を抱きつつ、一方で若き女性活動家だったオルワトインルース・サラウの悲惨な死を嘆く。続くバースでノーネームは、「世界が煙で包まれているというのに、彼は本気で私について書こうとしているのか?(〈He really 'bout to write about me when the world is in smokes?〉)」とJ.コールに対して呆れる姿を見せる。しかし、J.コールへの怒りはこの曲の本質ではない。短い楽曲を締めくくるのは、ノーネームが提示するビジョンだ。警察の廃止、Amazonのような巨大企業の民主化、国境の撤廃。短い「Song 33」は次のフレーズで締めくくられる。「これが新たな指導者、これこそが新たな指導者。私こそが、新たなる指導者(〈This the new vanguard, this the new vanguard. / I'm the new vanguard. 〉)」。

BLMの状況下で、意識の高い人々に苦言を呈し、いかに人々を巻き込んで活動を進められるかについて冷静に道筋を描きながらも「果たして自分は十分に出来ているのだろうか」と内省するJ.コール。そしてそれを「こんな時に何をしてるんだ?」とバッサリと切り捨て、警察を廃絶し新たな指導者として立ち上がることを誓うラディカルなノーネーム。どちらもBLMの思想を抱えながらも、そこにある考え方は大きく異なる。

音楽における「内省」は、結果として数多くの美しい作品を生んできた。前回のBLMでは、ケンドリック・ラマーが『To Pimp A Butterfly』をリリースし、大絶賛を巻き起こし、今では歴史的な名盤として扱われている。

では、現実はどうだろうか。なぜ人々はまたデモを起こしているのだろうか。「前回のBlack Lives Matter」という言葉に違和感を感じないだろうか。本当に行わなければならないことは、スタジオに籠もって音楽を作ることなのだろうか。そうして生まれた音楽を聴くことなのだろうか。正直、筆者としても、J.コールの内省に共感しつつも、ノーネームのスタンスが正しいように感じ、悩む日々が続いている。

ビーフ自体は、J.コール側は「本楽曲へのメッセージは全て受け付ける」と明言し、「Song 33」も紹介した上でノーネームへのリスペクトを表明、ノーネーム側は「Song 33」のリリースを後悔していると語りつつも、同楽曲は残しておくことを決め、一方で全てのツイートを削除し、ビーフは終焉を迎えた。しかし、結局のところ、答えは誰も持ち合わせてはいない。