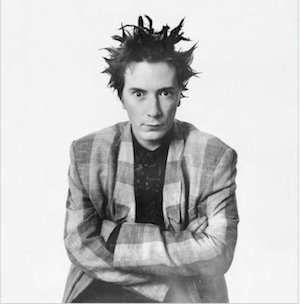

ジョン・ライドンが語り倒す、表現者の哲学 「俺には飽くことのない知識への渇望と意欲がある」

「俺のPiLにおける最もクリエイティブな時期はこの(直近の)2年間だ」

――なるほど。では、こういう風にこれまで書いた歌詞を本という形にすることによって、歌として書いた時、歌った時とはまた違う角度というか、違うところから光が当たったように感じられた部分はありましたか? これまでとは違う意味を持ったように感じたとか……。

ジョン・ライドン:いやあ、そんなのは全然ないよ。むしろ、自分がごく小さい頃に身に着けた、至極フェアでまともな価値観を、今もずっと一貫して持ち続けてるって事実を再認識しただけだ。その価値観てのがそもそも非常にオープンだったわけでさ(笑)。俺の基本の大原則ってのは、ウソをつくなかれ、他人のものを盗むなかれ、他人の真似をするなかれ、騙すなかれ、ってところだ。で、当然のことながら、俺は他人からもそういうことをされたいとは思ってない(笑)。俺はみんなに生きるためのスペースを与えたいと思う。だから他人に対して厳しく批判することはしないし、その逆もまた然り、俺だって他人から厳しい批判を浴びたくはない。けどそこんとこは大概お馴染みじゃないのかね。音楽の世界で俺がこれまでやってきたことを知ってる人間なら誰でも、俺が長年の間、非常に根深い批判を浴びてきたってことは分かってるはずだろ(苦笑)。確かに俺はその批判に値するようなことをやってきた部分はある。けど、一部には全く不当な批判もあるんだ。

――はい、そうですね。

ジョン・ライドン:で、個人的には俺のことを本気で嫌ってる人たちにこそ、この本をオススメしたいね(笑)。そうすりゃ本当に俺って人間を理解できるはずだからさ。俺のすべてが包み隠さずここにある。

――なるほどね。で、この本を制作するにあたって、恐らくあなたは否応なしにこれまでの自らの活動を振り返ることになったと思うんですが……。

ジョン・ライドン:(質問を途中で遮り)いや、俺は自分が成し遂げてきたことに対しては、一切疑問を抱いたりはしてない。俺はこれまで一度として、軽い気持ちで曲を書くなんてことをした経験はないんだ。大抵の場合、ひとつの曲を完全に書き上げるまでには、3年から4年の内なる葛藤と思考プロセスがあるんだよ。

――へえ、そうなんですか。

ジョン・ライドン:どの曲も完成に至るまでには、細部にわたって徹底して考え尽くされてるんだ。だから、どの曲についても、後から聴き返してみて「ああ、これはもっと上手いことやれたはずなのに」なんてことは起こらない。なぜって、その時点ではそれ以上手の尽くしようがなかったことを俺は知ってるからだ。それ以上正直な仕事が出来たはずはないんだよ。それが俺のnothing but(ただひたすら)な真実だ。

――なるほど。では、これまでのご自分のソングライティングという活動を振り返った時、去来する感慨みたいなものは……。

ジョン・ライドン:あー、強いて言えば、俺に見えるのは進化の跡だな。自分がこうやって進歩してきたんだっていう実感だ。それと、自分の価値観が学びの機会を与えてくれたんだってこと。学びを重ねれば重ねるほど、自分が人間としてより良くなるのが分かるってわけだ。

――確かにそうですね。

ジョン・ライドン:で、いいかい、さっきも言ったが俺は今まだたったの61歳だ。こんなのは生命の歴史からすれば無に等しい。一瞬だよ。瞬き一回分だぜ。(笑)もっとうんと年を取れば、もっと何かを成し遂げたっていう手応えが得られるのかも知れないが、俺にとってはこんなのはまだ始まりに過ぎない。ほんの序の口だよ。

――わかりました。では次に、PiLの『メタル・ボックス』と『ALBUM』のスーパー・デラックス・エディションについてお伺いします。まず、この“スーパー・デラックス・エディション”を出そうというアイデアはどこから?

ジョン・ライドン:いやあ、そもそも再発の話があったんだよ。レコード会社ってのはいつだってそういうもんだ、過去の栄光よもう一度ってやつさ(苦笑)。で、やるからには俺たちもがっちり関わることにして……これは毎度のことなんだが、俺は元々レコード本体と同じくらいに、レコードのパッケージングってやつが好きなんだよな。その両方の要素がちゃんとしてないと、作品として不完全なものになっちまうだろ。

――確かに。

ジョン・ライドン:あのアルバムはまさにその最たるもんだよ。カバーとか形とか、どんな風に入れ込むのかとか、リスナーのためにディテールに関して散々凝りに凝って骨折りを重ねたのが、ああいう形で報われたんだ。あれは作り手がどれだけ作品に対してこだわりを持ってるかっていう証明なんだよ。俺はいつだって本気だし、あの時の俺たちは本気だった。俺は自分の関わった作品が、使い捨て扱いされるなんて耐えられなかった。そんなことのためには作ってないし、実際そんなものじゃないからな。無論、消費するかどうかの選択はそれぞれだ。だが俺が作ってるものはゴミじゃない。

――ええ。

ジョン・ライドン:これはダボラでもなきゃ、中身のないバカげたラブ・ソングをかき集めたもんじゃないんだよ。

――まったくおっしゃる通りです。で、『メタル・ボックス』が制作されたのは、あなたのPiLとしてのキャリアにおいて、音楽的に最もクリエイティブな時期のひとつとされてますが……。

ジョン・ライドン:いいや、俺はその意見には異論を唱えるね。俺に言わせれば、俺のPiLにおける最もクリエイティブな時期はこの(直近の)2年間だ。

――ほほう。

ジョン・ライドン:この2年間の間に俺は、自分自身に関して本当に多くのことを発見し始めただけでなく、自然の中における自分の立場ってものも理解するようになった。それと、これは俺だけじゃなくPiLのメンバー全員に関して言えることだが、俺たちを所有していると称するデカいレコード会社からのプレッシャーなしで、初めて自分たちでマネジメントも著作権も完全にコントロールして仕事ができるようになったことはとても大きい。実際に、バンドとして全員が一緒にいられて、活動を共にできるってこと、同じメンバーでアルバムを一枚以上作れたってこと……それが俺たちに、ビジネス面でも大いなる安定と自信を与えてくれたんだ。

――なるほど。

ジョン・ライドン:いまや俺たちはツアーでちゃんと金を稼げるバンドになった。だから俺たちは絶えずツアーに出続けてる。そこで俺たちの間の信頼が揺らぐことは決してない。レコード会社からの介入は一切ないからな。で、自立することによって、俺たちには団結、結束という新たな概念が生まれたんだ! だけど、それ以前には……ほんの7、8年前までは、俺はバンドに属するってことはイコール、他の連中と敵対するってことだと思ってたんだ。

――え、そうなんですか?

ジョン・ライドン:ああ、何しろ俺の知ってるバンドはみんな、メンバー全員が絶えず他の全員と反目し合って、ぶつかり合ってたからな(苦笑)。俺自身、そういう状況の中で対立を回避したり、みんなを何とかまとめようと立ち回ったりなんてことは巧い方じゃないからさ。だけど今の俺たちは、自分が他のメンバーたちをリスペクトし、他のメンバーたちも自分のことを尊重してくれたら、そっちの方が何事もずっと上手く行くもんだってことを知ってる。だから今の俺たちは、最高にイイ具合に機能してるんだ。こいつは過去には一度もなかったアプローチであり概念だし、そのお陰で俺たちの曲はいまだかつてないほどシャープで、的を射ていて、説得力があって、そしてこれまでに輪をかけて正直になってきてると思う。正直さの度合いがハネ上がってるんだよ。俺たちはこれまでだって常にオープンかつ正直にやって来たけど、今はまた新たなピークを迎えてる。あるいは、新たな深淵と言うべきかな。俺はそこを徹底的に探究するつもりだ。やる気に満ち溢れてるよ。しかもその探検仲間は俺の大親友たちばかりときたもんだ。まったく、俺って奴はツイてるぜ!(笑)