『日本一の最低男』の核となっている“自分のため” 『踊る』を彷彿とさせる一平と正助の約束

2002年のちょうど今ぐらいの時期に放送されていた香取慎吾主演の『人にやさしく』(フジテレビ系)に出演していた須賀健太がすっかり大人になり(どうやら30歳になったようだ)、小学生の子どもを持つ父親として登場しただけでも感慨深いのに、同じく星野真里も別の子どもの母親役としてゲスト出演。それぞれ今回のエピソードのテーマを担う重要な役割を果たした、2月27日放送の『日本一の最低男 ※私の家族はニセモノだった』(フジテレビ系)第8話。

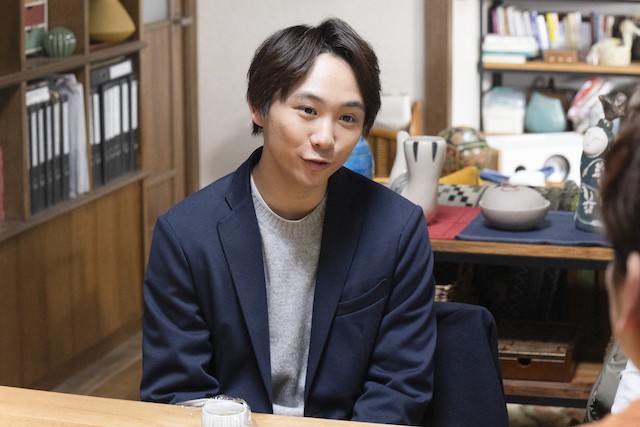

前回描かれた「ふれあい冬祭り」の復活に協力してくれた同級生の武流(田中美央)に頼まれ、近隣の学童施設の急な閉鎖によって預け先がなくなってしまった子どもたちを一時的に家で預かることになった一平(香取慎吾)。正助(志尊淳)も保育園のシフトを調整して手伝ってくれるのだが、2人とも家事との両立に疲弊してしまう。さらに預かっている子どもたちのひとりである龍之介(石塚陸翔)の両親は仕事が忙しく、いつもお迎えは遅い時間。そうしたなかで一平は、ある疑問に行き着くこととなる。

「誰かが無理をすることで成立するのは、本当に成立したことになるのか」

おそらく世の中のあらゆる“仕組み”に共通していることではあるが、ここで描かれるのは“仕事と子育ての両立”と、そのために行政ができることの不十分さが中心となる。もちろんそれは、子どもをどこかへ預けて養っていく/生活していくために働く親や、預けられた子どもたちの面倒をみる大人たちのことだけではなく、預けられる子どもたち自身も何らかの無理を強いられてしまうということでもある。

今回の龍之介が抱くような、家族と一緒に夕飯を食べるという望み。そんなかつては当たり前にあった日常も当たり前ではなくなり、それを実現するためにはまた別のところで誰かが無理をしなくてはならなくなっている。もちろん誰もが完璧に満足のいくような社会は不可能なことであるし、行政がその実現に一歩近付くためには時間がかかることかもしれない。しかしながら、今回の一平と長谷川区長(堺正章)のやり取りでもみられるように、2年後3年後では、いま苦しんでいる子どもは成長してしまう。その時に失われたものは、取り返せるものではないのである。