ジム・モリソンを再び見つめ直す 『The Doors: When You’re Strange』が突きつける問いかけ

自分だけが、その場から浮いているように感じられる。ここは自分の居場所ではないのではないか。とにかく居心地が悪いのだ。まわりの人々のふるまいが、とても奇妙なものに思える。孤独感を募らせ、まわりの人々の表情が歪んで見える。おかしいのは「自分」なのか、はたまた「世界」のほうなのか。あるいは、その両方なのか。ドアーズの代表曲のひとつであり、今回のドキュメンタリー映画のタイトルの引用元になっている「ピープル・アー・ストレンジ」という曲の歌詞が、今もなお突きつける問いかけとは、つまりはそのようなことなのではないか。

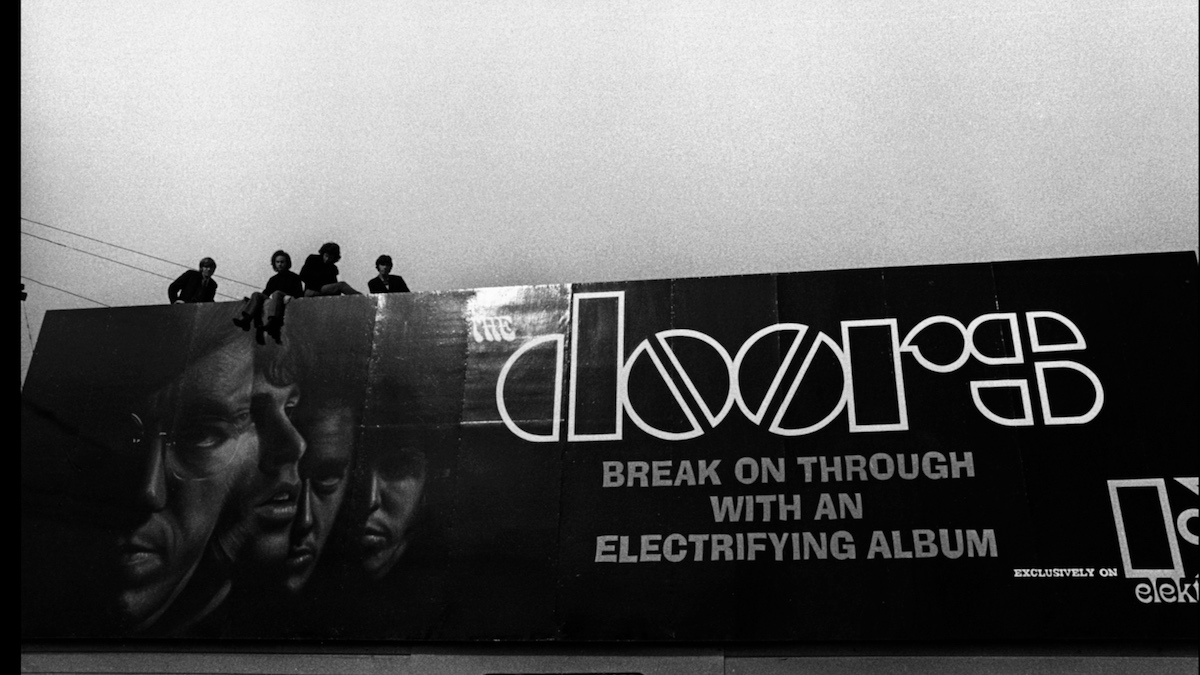

2010年に日本でも公開され、翌年のグラミー賞で「最優秀長編ミュージックビデオ賞」に輝いた音楽ドキュメンタリー映画『ドアーズ/まぼろしの世界』が、ドアーズの結成から60年にあたる2025年、新たに4K映像化。さらには、オリジナルメンバーであるジョン・デンスモア(Dr)とロビー・クリーガー(G)の最新のプレゼンテーション映像と、彼ら2人とワールドワイドなミュージシャンたちの共演による、ドアーズの名曲「嵐をこえて」の最新パフォーマンス映像が加わった新バージョン『The Doors: When You’re Strange』として、世界同時公開されることになった。

本作の監督としてクレジットされているのは、ジム・ジャームッシュ監督の盟友であり、ブラッド・ピット主演の映画『ジョニー・スエード』(1991年)などの作品でも知られているトム・ディチロだ。1954年生まれの彼にとってドアーズは、自身がティーンエイジャーだった頃の記憶に刻み付けられた、鮮烈なロックバンドのひとつだったのだろう。とりわけ、そのフロントマンであり、カリスマ的なヴォーカリストでありながら27歳にしてこの世を去ったジム・モリソン(1943年~1971年)の存在は、いわゆる「ロックアイコン」のひとつとして(あるいは、ジミ・ヘンドリックスや、ジャニス・ジョプリン、さらにはカート・コバーンを含む、“27クラブ”の象徴的なひとりとして)、今もなお多くの人々に影響を与え続けている。

このドキュメンタリー映画は、そんなドアーズの「足跡」を、当時の貴重なアーカイブ映像と、時代を反映したフッテージ映像、さらにはジム・モリソン自身が監督・主演を務めた幻の短編映画『HWY(ハイウェイ)』の映像を交えながら、立体的に描き出そうとする。ナレーションを担当するのは、監督よりもさらにひと世代下にあたる1963年生まれの俳優でありミュージシャンでもある、ジョニー・デップだ。しかし、そもそもなぜ、ジム・モリソンの死から40年近く経った2010年に、このようなドキュメンタリー映画が作られることになったのか。ちなみに本作には、いわゆる「当時を知る関係者たちの証言」のような、新たに撮影された回顧的なインタビュー映像の類は、いっさい用いられていない。あくまでも、当時の映像のみで構成されているのだ。今回のヴァージョンの冒頭に置かれたプレゼンテーション映像で、今や80歳となったジョン・デンスモアは、次のように語っている。「この映画は60年代の雰囲気がある。ストーンは“苦悩するアーティスト”を描いたが、今回は当時の空気を味わえる。そこが大事なんだ」と。

ここでいう「ストーン」とは、今年亡くなったヴァル・キルマー(1959年~2025年)がジム・モリソンを演じた伝記映画『ドアーズ』(1991年)を監督した、オリバー・ストーンを指す。興行的には成功し、ドアーズの世界的なリバイバルブームのきっかけともなった同作だが、メンバーたちはその仕上がりに、必ずしも満足していなかったようだ。否、満足していなかったというよりも、脚色が施され、半ば神格化されたジム・モリソンの「物語」ではなく、彼らが知るジム・モリソンとバンドの「足跡」を、ひとつのアーカイブとして残しておく必要性を、そこで強く感じたのだろう。

というのも、ドアーズの音楽とジム・モリソンのカリスマ性は、当事者である彼らが思い描いていたよりも遥かに大きな形で、時代を超えた影響力を持ち続けていくことが、どうやらわかってきたから。当事者たちの主観ではなく、なるべく客観的な視点によって「ことの次第」を整理しておくこと。それを「判断」するのは、あくまでも時代を超えた観客たちのほうなのだ。かくして生み出されたのが、ドアーズ初の「劇場用長編公認ドキュメンタリー映画」という側面も持つ、本作になるのだろう。