水川あさみが考える、役者としての理想的な在り方とは ドラマと映画での“違い”の意識

芝居を観ていると、つい「台詞」に意識を向けてしまいがちだが、それはあまりにももったいないことなのかもしれない。演技とは本来、言葉のみならず、相手の表情、動作、仕草などが複合的に合わさっているものだからだ。

竹野内豊と山田孝之がダブル主演を務め、美しく奇妙な6人の女に監禁された2人の男の運命を描いた『唄う六人の女』。刺す女、濡れる女、撒き散らす女……本作では森の奥深くに住む、妖艶で奇妙な六人の女たちが登場するが、実は彼女たちが台詞らしい台詞を発するシーンは一度もない。彼女たちは、台詞“以外”の要素で己の演技を成り立たせているのだ。

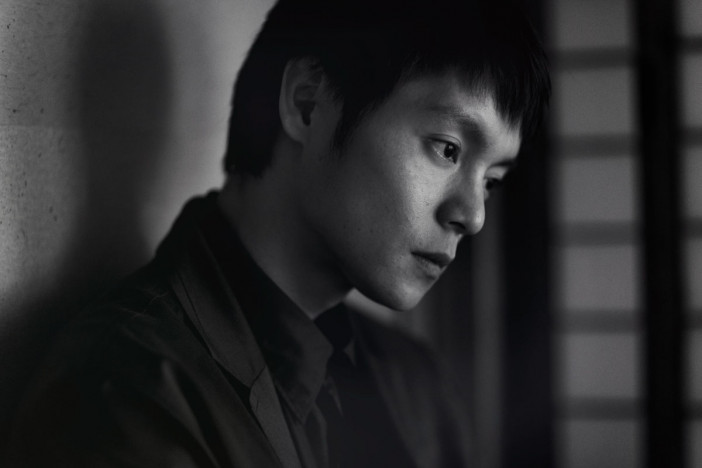

その中でも、作中で絶大なインパクトを残しているのが、物語冒頭で登場し観客を怪しい森へと誘う、水川あさみ演じる“刺す女”だ。自身の演じた役柄について「存在することに意味がある」と語った水川。ドラマ、映画と確かな演技力で観るものを魅了する彼女に、本作を通して感じた役者としての「在り方」を聞いた。

「映画の中にも深く携わる役者でありたい」

ーー『唄う六人の女』の特徴として、女性陣はセリフなしで演技しなければなりませんでした。今まで演じてきた作品と比較して感じた違いがあれば教えてください。

水川あさみ(以下、水川):「そこに存在する」ということに重きを置いて演じることが、今回は重要だったのかなと思います。女たちはそれぞれの役割があるから、身体を使って表現する人もいるし、アクションでそれを表現する人もいる。それは現実を生きていく上でも全てにおいて、役割と特性があることと同じだとも思うんです。普通は役を演じる時は、何が起こってるか、感情の変化みたいなものを先に読み取りますけど、“刺す女”は感情がどこにあるかよりも、「そこに居る」ことそのものに意味のある役柄だと思いました。

ーー石橋義正監督が、本作のテーマを「自然とどう生きていくかがテーマ」とおっしゃっていました。(※)実際の森の中で、シチュエーションにかなりこだわった撮影だったとのことですが、自然豊かな土地でこういったテーマの作品を演じてみて感じたことはありますか?

水川:自然と共に生きる六人の女として、あの生い茂った緑の中で、その土地の土を踏みしめながらお芝居をするのは、大きな出来事だったと思いますね。都会のビルが立ち並ぶ中でこの役を演じたなら、多分大きく違っていたはず。森の中で私たちも呼吸しながらお芝居ができたことは、贅沢でもあったし、作品を作る上でも大事な要素だったと思います。

ーー萱島(竹野内豊)にとって父の山はあたたかい幼少期の記憶とつながる「特別な場所」だったと判明します。水川さんにとっての幼少期の思い出が眠る「特別な場所」はありますか?

水川:特にはないんです、そういう場所(笑)。ただ、今回の撮影地の奈良はどこか身近に感じていました。私は関西に生まれて育って、厳密に幼少期を奈良で過ごしたわけではないとはいえ、育った近くの地域において撮影するっていうのは、やっぱり特別な気持ちにはなります。

ーー今回の『唄う六人の女』はミステリアスなストーリーラインも相まって、観客が想像で物語を補う余白がある映画だと思いました。演技の中で、意図的に「余白」を意識されたりしていたのでしょうか?

水川:おっしゃるように、今回の『唄う六人の女』に登場する女たちが喋らないことの監督的な意図は、余白を残すことだったみたいです。何を考えてもらうか、何を感じてもらうか、余白を残して、情報を全部与えないことで、作品からどんなメッセージを受け取るのかを観る人に委ねる作品になっているのかなと思います。

ーー主人公の2人の性格が正反対だからこそ、「誰の視点で観るのか」も変わってきますよね。

水川:そうなんです。この作品には、黒と白の2つの色が並ぶように、生と死、正義と悪……というような相反する2つのものが、さまざまな形で共存している。その大きなテーマの中から何を自分が選ぶのか、どんなエッセンスを感じ取るのかも委ねられているんじゃないかなと思います。

ーー水川さんといえば、現在放送中のNHK連続テレビ小説『ブギウギ』での主人公・スズ子の母・ツヤ役や『ブラッシュアップライフ』(日本テレビ系)での素晴らしい演技も印象的です。ドラマと映画の演技の違いについて、水川さんの考えはいかがでしょうか?

水川:昔は、“お芝居をする”という意味ではドラマも映画も一緒だと思っていたんです。でも関われば関わるほど、「全然違うものかも」と思うようになってきました。ドラマは、最後まで結末が見えていないことが多い。そういう意味で言えば、視聴者の反応によって変わっていく即興性が求められる気がしていて。だから、お芝居もそれに合わせてどういうふうにシフトできるかが大切だと思っています。でも映画は、その世界観をどっぷりと作って、深く掘り下げていく感じがするんですよね。みんながそこに何を落とし込んで、どう表現するか。ドラマの、テレビをつけたらいつでも楽しめたり、毎週どんなメッセージ性を発信していくかとはまた少し違うというか。どちらがいいとかじゃなくて、お芝居をする側としての関わり方が違う感じはするかもしれないです。

ーーそこに最初に気づき始めたのは、何がきっかけだったんですか?

水川:何かのきっかけがあって気づいたことではないんですけど、やっぱり若い頃はドラマへのオファーが多かったし、20代のうちはドラマに出続けることを重要視していた時期もありました。でも30代に入って、自分が役を演じる上で、作品とどう関わっていきたいかを考えた時に「ドラマの楽しさもあるけど、そうじゃないものにもシフトしていきたい」と思ったんですよね。「映画の中にも深く携わる役者でありたい」と本格的に感じ始めた時に、多分そこの違いが徐々に見えてきたのかなとは思います。