手塚治虫は本当に『ブラックジャック』まで低迷していたのか? ジャンプラ話題作『来見沢善彦の愚行』から考察

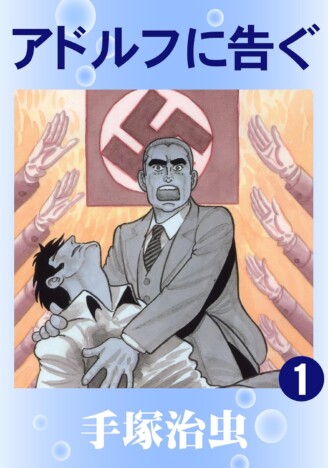

手塚治虫は、一時期劇画に押され、熱血やハレンチの波にのまれて時代遅れの存在になっていたと言われている。その後に『ブラック・ジャック』や『三つ目がとおる』で大復活し、『アドルフに告ぐ』や『陽だまりの樹』で大人も絶賛する国民的漫画家になったそうだが、これは本当のことなのか? 沈んでいるように見えた時期も、実は新しいチャレンジを幾つも行い、後の活躍につながるパワーを溜めていたのではなかったのか?

ジャンプ+新連載

📚『来見沢善彦の愚行』ときわ四葩

すげえの始まった!!https://t.co/kaI4LJ4CKZかつてヒット作を出したが新作に思い悩む作家が、才気溢れる若き才能に出会い…。

これはサスペンスだ…!!楽しみすぎ!!

#ジャンププラス #来見沢善彦の愚行 pic.twitter.com/se54Q21n70— 吉川きっちょむ┋マンガ大好き芸人 (@kittyomz) September 6, 2025

WEBサイト「少年ジャンプ+」で連載中のときわ四葩『来見沢善彦の愚行』に、手塚治虫をモデルにした「大寒鉄郎」という漫画家の名前が登場する。かつては大人気だったが「今は古い」と言われていて、そんな大寒を信奉している来見沢善彦という漫画家も、同じような作風で長く連載を持てずにいた。漫画のなかで、担当編集者は来見沢に言う。「ああいう丸っこいお子様ランチみたいな作品はもうウケないんです。大寒先生も流行の劇画をマネしていますがね、ハッキリ言って迷走してますよ」。

『あばしり一家』『ハレンチ学園』過激なエログロナンセンス漫画が人気だった時代

漫画の歴史を研究する人たちの間でも言われてきた定説。実際、コマに描かれた『アナコンダー』という大寒の単行本のモデルと言える手塚の『アラバスター』は、「週刊少年チャンピオン」に連載されながら、サスペンスの色が濃すぎて子供たちの人気を得ることができなかった。

直前に同じ「週刊少年チャンピオン」に連載されていた『やけっぱちのマリア』も、ダッチワイフに生命が宿り少年と交流するストーリーを通して性に関する知識が披露される画期的な作品だったが、永井豪が同じ「チャンピオン」で連載していた『あばしり一家』や、「週刊少年ジャンプ」で連載の『ハレンチ学園』といった、当時としては過激なエログロナンセンス漫画に比べて真面目すぎた。続けざまの少年週刊漫画誌での“失敗”を理由に、手塚がこの時期低迷していたと見なされるのも仕方のないことだろう。

今でこそ手塚の代表作と見なされている『どろろ』も、水木しげるの『ゲゲゲの鬼太郎』に対抗して書かれたのではないかと、漫画家で漫画研究もしている夏目房之介が『手塚治虫の冒険』(小学館文庫)で指摘している。「『俺だって描けるぞ』の人ですから」と夏目が言う手塚の対抗意識の強さが、永井や水木、白土三平といった才能に挑ませ、そして時代とのズレを顕在化させた。

手塚治虫は、本当に低迷していたのか?

そんな手塚が、1973年に「週刊少年チャンピオン」で『ブラック・ジャック』の連載をスタートさせ、74年に「週刊少年マガジン」で『三つ目がとおる』の連載を始めるあたりまで、漫画家として本当に沈んでいたのかというと実は違う。小学館が1968年に創刊した「ビッグコミック」の誌上で、キャリアにとって重要な作品を幾つも発表していたのだ。その代表格が『きりひと讃歌』だ。

一種の薬害とも言える問題と、大病院ならではの権力構造をえぐり、容貌によって差別が起こる人間社会の醜さも突くような社会性に富んだ内容は、後世の代表作『アドルフに告ぐ』にも通じる重厚さを持っていて、大人の漫画読みたちを唸らせた。自身が医師免許を持ち医学博士号も取得していたからこそ描けたとも言える内容が受け入れられたことは、手応えとなって後の『ブラック・ジャック』に繋がったと想像できなくもない。

他にも、『奇子』『ばるぼら』『MW』といったこの時期の「ビッグコミック」連載作は、現在では傑作群として手塚のキャリアに強く刻まれている。こうした活躍ぶりが『来見沢善彦の愚行』の大寒にも当てはまっているかは分からないが、パラレルな存在だとするなら、同じように青年漫画の世界で活躍していたかもしれない。そんな大寒を、古い人と言い切った来見の担当編集は視野が狭いと言うしかない。

1話完結式『ブラック・ジャック』が大ヒットした理由は?

手塚は、青年漫画やNHK連続テレビ小説『あんぱん』でも話題に上った長編アニメ『千夜

一夜物語』のようなアニメの分野で得た経験を糧に、少年漫画に戻って『ブラック・ジャック』や『三つ目がとおる』を送り出した。コミックマーケットを立ち上げたひとりで、漫画評論でも活躍した米沢嘉博は、『手塚治虫マンガ論』(河出書房新社)に収録の「手塚治虫マンガ大史」で、『ブラック・ジャック』を次のように評している。

「当初の売りは、懐かしの、様々な手塚キャラ、スターたちが登場というものであり、自己パロディー的意味合いも強く持っていた。劇画の描き込んだ黒っぽい絵、連綿と続く熱苦しい戦いに強引な引きという少年漫画誌の中で、逆にそれは新鮮であり、短編のお話の面白さという忘れられていた漫画の魅力を読者に提供したのだ」。ストーリー漫画が中心となっていた状況に、1話完結のスタイルが好評を持って受け入れられた。

また、「少年週刊誌とともに成長してきた団塊の世代の読者の大半が去り、『少年ジャンプ』が急成長していたことが示すように、新たな世代がマンガ読者として生まれようとしていた時期でもあった」。一巡りした読者に手塚の漫画、それも経験を重ねて当時の先鋭も取り込んだ作品が支持を受け、「手塚治虫復活を告げる人気作へとのしあがっていくことになる」。

時代が変化しながらも描き続けたことで生まれた傑作たち

『三つ目がとおる』についても、伝奇ロマンが流行り超能力ブームやオカルトブームが来ていた当時の日本の空気にピタリとハマった。講談社で「週刊少年マガジン」編集長として『三つ目がとおる』を掲載した宮原照夫は、『手塚治虫全史 その素顔と業績』(秋田書店)にコメントを寄せ、「私は劇画ブームに対抗するような作品を要望した。しかし、先生は劇画調の絵でないと受けないと、言い張った。結局『三つ目がとおる』が生まれた。劇画全盛時代に、大変新鮮感を抱かせる内容になった」と振り返っている。

『三つ目がとおる』は、背景こそ描き込まれているが、キャラはどちらかといえば丸っこい旧来の手塚キャラだ。そうなった理由を宮原は、手塚が屈したり考えを曲げたりした訳ではなく、「描きたかったに過ぎないのである」と書き、たとえ相手と同じ意見を持っていても、執拗に反論を繰り返すことで相手の信念を試していたと分析している。自身の内に秘めた手応えと、相手の要望が噛み合ったところに生まれた『三つ目がとおる』が人気作になったのも当然だ。

こうして復活を遂げた手塚だが、少年漫画週刊誌の連載は『七色いんこ』『プライムローズ』『ブッキラによろしく!』『ミッドナイト』と、歴史に刻まれる傑作といったポジションからは外れてしまった作品が続いた。一方で、「ビッグコミック」で『陽だまりの樹』を描き、「週刊文春」という大人向け週刊誌で『アドルフに告ぐ』を連載して、どちらも傑作と名高い作品に仕立て上げた。『ブラック・ジャック』や『三つ目がとおる』で得た新しい読者の支持もあったのだろう。長く続けて厳しい時も諦めず描き続けたことが、作品を時代にマッチするものにして、時代の最先端に手塚を置き続けた。

『来見沢善彦の愚行』が描く結末は?

こうなると、過去こだわり続ける来見沢善彦があまりに凡庸に見えて仕方ない。『来見沢善彦の愚行』はこのままでは、変われない漫画家が、新しい才能を食らって生き延びようとして自滅していく様を見せる展開になりそうで、そこからは、大寒=手塚のような変化が出来ない者は去れという、当たり前の教訓しか得られそうもない。

手塚プロダクションの許可を得て、漫画に対して真正面からぶつかり続けた手塚の名前を間接的に引き合いに出した以上、もしかしたら当たり前を飛び越す意外な結末が待っているのかもしれない。来見沢善彦という男の愚行を描く漫画自体が、来見沢のような手塚的ヒューマニズムを標榜していた漫画家が悔い改め、野心的で挑戦的な犯罪サスペンスに挑んだ作品だったというような。果たしていかに。