菊地成孔 × 後藤護が語る、ビートルズとホワイト・マジック「クリスチャニズムの“愛”は平均律と同じくらいの支配力がある」

菊地:あの番組は基本的に全編がどこかで聴けるようになっているんですが、ひとつだけ絶対にどこにも上げられない回があって。2015年に出た『ザ・ビートルズ 1+』というボックスを扱う回で、僕が日本語の歌詞を読んで、その曲を流して……ということを繰り返すだけなんだけど、何万回アップしても落とされるから、オンエアを録音した人しか持っていないんですよ。

後藤:もちろんその回も聴いていました。

菊地:ビートルズはもちろん好きなんですが、『黒人音楽史-奇想の宇宙』が非常に素晴らしくて、まず今回、後藤さんと何を喋ろうかと考えたときに「ブラック・マジック」から入りたいと思ったんですよ。メキシコのグアダルーペ寺院には黒いマリアがいるのは有名だけれど、「黒魔術」というのは異端キリスト教の教養だったりするのに対して、ホセ・ジェイムズまで『Blackmagic』というアルバムを出していたり、サンタナの「Black Magic Woman」という散々な曲があったり、ポップカルチャーのなかでは平気で「ブラック・マジック」とか「ヴードゥー」とかいうじゃないですか。

後藤:僕はラングストン・ヒューズという黒人作家の『Black Magic : A Pictorial History of the African-American in the Perfoming Arts』という洋書を持っているんですが、タイトルにつられて読むと、黒人文化におけるガチ黒魔術(ヴードゥー)の話かと思いきや、黒人エンターテイナーの舞台上の奇術(マジック)についてなんですね。今回は「ブラック」の両義性もテーマのひとつだと思いますが、「マジック」にも両義性があるんですよね。20世紀前半のハリー・フーディーニ(「脱出王」の異名で知られたユダヤ人奇術師)とかあれも一種の「マジック」で。ワード自体がトリックスターなんですね。

菊地:イリュージョニストの元祖ですよね。マイルス・デイヴィスの日本でしか発売していないライブ盤に『ダーク・メイガス』というアルバムがあって、「magus」は「magic」の語源になった言葉なんですよ。それは東方の三賢者のことで、彼らが水の上を歩いたりすることを超越的超人ではなく、奇術師だという発想で捉えた上で、そこに「ダーク」という言葉がついている。つまり「ダーク・メイガス」というのは、「東方の三賢者はすべてアフリカ人だった」という設定で。エレクトリック・マイルスと呼ばれている作品のなかで、そういう世界観に置かれているものって、日本のライブだったり、日本でしか発売されていないものが多いんですよね。大阪城ホールで開かれた二部制のライブ「アガルタ」「パンゲア」だったり。アメリカで正規発売されているものには、魔術的な演出が全然ない。

それはそれとして最近の話をすると、ニュー・ブラック・マジックといえる『アス』(2019年)という映画を撮ったジョーダン・ピールという非常に優れた監督がいて、DOMMUNEでその新作の話をするときに町山智浩さんが後藤さんを呼んでいて、的確な人選だなと思いました。

後藤:菊地さんがゴダール『気狂いピエロ』でご出演なさった副音声解説シリーズの、『ノープ/NOPE』回ですね。僕は「神は細部に宿る」(アビ・ヴァールブルク)のアティチュードで映画のなかに出てくるオルタナバンドTシャツの解説だけしましたね、「バンドTワンダーランド」ってあの映画を評した海外レビューもありまして(笑)。ジョーダン・ピールこそ、アフロ・マニエリスムと言っていいんじゃないですかね。最初に『ゲット・アウト』(2017年)を観たときは、ウディ・アレンみたいなタイプかなと思ったんですが。

菊地:僕もそう思った。

後藤:つまりハイソサエティの黒人の人種的パラノイアをネタにするタイプかなと思って観ていたんですけど、ちょっと違うなと。

菊地:もともとジョーダン・ピールには『サタデー・ナイト・ライブ』の作家だったり演者だったりするという側面と、スパイク・リーの生徒という側面もあるので、僕も最初はレイシストネタの映画作家だと思っていたんですけど、『アス』で完全にマニエリスムだなと思いました。

後藤:そうですよね。ただ、実は僕のなかで『アス』はちょっと低評価だったんです。というのも、図式的な隠喩の世界に行っちゃったな、という感じがして。ミステリ的に符合はしていくんですが、力のないメタファーの濫用と思ってしまった。2019年当時、『ジョーカー』と『パラサイト』と『アス』が格差構造を描く映画としてオスカーで並べられたときに、「地上」と「地下」みたいな構造を安易にフィクスするとテーマとして硬直しがち、予想の範囲内だなと。なので、僕としてはようやく『NOPE/ノープ』(2022年)で弾けたかなと思いました。菊地さんのキーワードでもある「インターテクスチュアリティ」が過度に極まった感があって、「フーコーのパノプティコンの視覚化」という暇なアンファン・テリブルたちの凡庸な考察から逃れる、引用の奸智(カニング)がありました。

菊地:なるほど『万引き家族』もそうですよね。僕は、映画があまりにも天空ばかり問題にしてたんで、あと1000本ぐらい地下世界を描く作品があっても食えると思っていましたが。一方で日本には「イエロー・マジック」という言葉があるけれど、これはYMOのことで、お三方のうちお二方がもう亡くなっている世を生きているんだな、というのはなかなか信じ難いことで。なぜYMOというものができたか、という話は、知っている人は知っていると思うけれど、細野晴臣さんがおっしゃったのは「20世紀のどん詰まりに、世界がブラック・マジックとホワイト・マジックの二項対立にさらされていて、全く立ち行かなくなったんだ」と。

後藤:チャールズ・マンソンもそう言っていましたね(笑)。

菊地:はっぴいえんどをやって、キャラメル・ママをやって、かつ『地平線の階段』なんかも出していた細野さんが、突如として「趣味みたいなもんだな」と目されていた「魔術」を音楽活動の駆動概念としてフックアップした。いずれにしても、「ブラック・マジックとホワイト・マジックの拮抗による膠着状態をほぐすために、われわれアジア人がイエロー・マジックというものを考え出したのだ」というのが、YMOの原初のアイデアで、それこそ後藤さんのおっしゃる魔術の二面性ですけど、「イエロー・マジック」というのは、手品としての神の行いと、市場経済というか、アメリカで日本人が何を売るか? という商戦の戦術の両儀があって、結果一般層まで飲み込むスターバンドになった。だからーーそれって最近のロンダリングのクリシェになっている、という意味でも先駆的ですけどーー<略称YMO>になってしまったけれども、ギリギリ「コンセプチュアル・アート」でしたよね。

後藤:そのYMOでへとへとになった細野さんは、ジャパニーズ・オカルトのゴッドファーザーである「滝の行者」金井南龍に出会い指圧マッサージを受け、「わがドン・ファン」と呼んで氏のグルになっていくわけですが、さておき、そもそも「イエロー・マジック」というワードを深く考えたことがなかったので不覚でした。

菊地:まあ、メディスン・メンなんかに言及するトップ・アーティストって細野さんぐらいでしょうから、魔術師としての自認はおありだったと考えるのが当然でしょうね。黄色い魔術を作り出してやろうと。それが現在のジャパンクールとガッチャンコぐらいちゃんとつながっているのが素晴らしいと思います。最初はクラフトワーク+カンフーディスコ、そこに前からの細野さんのボキャブラリーであるエキゾチックを加えたもので、これをシンセでやりましょう、つまり電気でやりましょうと。

後藤:細野さんが作ったイエロー・マジックがまたアメリカに戻って、それがアフリカ・バンバータのブラック・マジックになっていくわけじゃないですか。『プラネット・ロック』で電気ナマズのように「全宇宙を揺らすんだ」と。

菊地:汎地球的な黒人音楽との繋がりって、YMOの中の、それこそ地下ですよね。ボスのルーツっていうね。これは蔑称とかではなく「芸大とオシャレ」っていうミクスチュアだけでも大変に凄いことですが、グルーヴ=ブラックマジックが3角形を強固にした。そこが奇跡だったと思います。我が国でYMOの「直撃世代」を自称する層は本当に幅広くて、「一曲も聴いたことがないし、三人の名前も全くわからない」という人はほとんどいないと思う。サブカルチュアでそれくらい知られているというのはビートルズに匹敵することじゃないかと。

ビートルズはなぜひげを生やしたのか?

菊地:いずれにせよ、そのYMOにさえ巨大な影響を与えたビートルズですが、「ホワイト・マジック」とはあまり言いませんよね。ブラック・マジックはよく言われるし、日本人にとってはイエロー・マジックは「ご存じ」という感じ。ただ、イエロー・マジックが生まれるにはホワイト・マジックというものを設定しなければならない。そこで非常に大雑把な見立てとしては、ヒッピーカルチャー、LSDカルチャーのなかで、かつビートルズがまだギリギリでマハリシ・マヘーシュ・ヨーギーを信用していて、超越瞑想などをやっていた時期と制作期間が重なるのが、『イエロー・サブマリン』(1968年)というアニメ映画と、元はテレビ番組で武道館上映もされた『マジカル・ミステリー・ツアー』(1976年)という映画じゃないかと。僕より上の世代が直撃世代で、一番ビートルズのことをわかっていないまま、ビートルズの思い出で生きていけるおじいさんたちですね(笑)。

後藤:いろんな名前が思い浮かびます(笑)。

菊地:それは全然悪いことではないと思いますけどね。いずれにしても僕にとっては『マジカル・ミステリー・ツアー』がマイ・ファースト・ビートルズで、当時は怪獣のレコードだと思っていました。怪獣ブームだったんで。

後藤:たしかにキッズ向けワクワク感はあります(笑)。2022年にイエロー・サブマリンが表紙の『Sub Culture: The Many Lives of the Submarine』という潜水艦の本が出ました。「サブ・カルチュア」(山口昌男のナカグロでずっこける道民センスの表記)はサブちゃん(北島三郎)カルチャーの略ではないのだと蒙を啓かれました。ところで『イエロー・サブマリン』の前段階のような形で、『サージェント・ペパーズ・ロンリー・ハーツ・クラブ・バンド』(1967年)があるじゃないですか。

菊地:そうですね。ビートルズはツアーが嫌で、ライブ活動を全部やめるんだけど、その時期の珍話として、アルゼンチンのブエノスアイレスにビートルズが来るという報道があって、国営放送がライブ番組を組んだが、それは「アメリカン・ビートルズ」というパチモンだったと(笑)。本人たちもちゃんと「デイブです」「トムです」と自己紹介しているし、明らかに偽物なのに、会場ではしっかりビートルマニア現象が起きているんですよ。集団ヒステリーがあそこまでいった、という極点の映像だと思うんだけど、終始大熱狂で。番組も予定通りオンエアされて、数日経ってから、アルゼンチンの国営新聞が「我々は常軌を逸していました。あれは“アメリカン・ビートルズ”です」という謝罪記事を書いたという(笑)。

後藤:まさにその熱狂のせいで、ビートルズはライブから離れたわけですよね。そうして66年から67年にかけて、メンバーにひげが生える。実は『サージェント・ペパーズ』がすごいのはそこで、イギリスでは65年くらいまで、若者がひげを生やすということはファッションとしてありえないことだったんです。ダリ以降、ユニークなひげを生やすというのは超現実に入るということで、これは注目しなければと。「覚醒した」ということをひげが表しているんじゃないかという気がします。

菊地:ダリは人前に出る段階で“ダリひげ”でした、自分の毛を使って作った付け髭を接着剤でつけていんですよね。ダリは2回覚醒して現実に戻っていた人ですからね。

後藤:特にジョン・レノンはひげにこだわっていたらしくて、物の本によると、ひげを濡らしたくなかったからティーカップの飲み口の少し下に二つ穴を開けて、そこから飲んでいたと(笑)。『サージェント・ペパーズ』を論じる人たちは、このことを知らないと思うんですよ。

菊地:知らなくていいとさえ思っているでしょうね(笑)。これは押さえておかないと語れないよと、ビートルズクラブの人に教えてあげないと。

後藤:関連して菊地さんに伺いたかったのは、ブラック・ミュージックのひげというところで、エリック・ドルフィーの『アウト・トゥ・ランチ』という超現実ジャズのような作品のなかに「Hat and Beard」(帽子とひげ)という曲があって。「ソウルパッチひげ」という、下唇とあごの間に生やすスタイルがあって、これはジャズマンが50年代に作ったと聞いたんですよね。

菊地:最初はソウルジャズですね。

後藤:リアルサウンドでの対談(後藤護 × 菊地成孔『黒人音楽史』対談 「抑圧が強くなった時代の次にはまた爆発が来る」)で黒人と髪質・髪型について菊地さんとお話しさせていただいて、「そういえば黒人のひげカルチャーについても知らなかったな」と関心が小学二年生のように分裂していったんです。

菊地:コールマン髭とかカイゼル髭とか、ヨーロピアンな大人、あるいは英雄の記号としての髭を、アフロアメリカンが生やしてゆくのは、実は結構なことです。マイルスは「ひげを生やしたかったんだけれど、生えなかったんだ」と自伝に書いてますね。「だからオレは童顔で女の子みたいに美しい顔だ」と続くんですが、なんだか晩年は生えていて、サンタナと肩を組んで笑っている、本当にだらしない日のオフショットでマイルスのひげ面が拝めます。「油断大敵」とはよく言ったものだ、という写真だけれど、“顔面パイパン”じゃないことが証明された(笑)。っていうか、(後藤の持ち込み資料を見ながら)この資料すごいな。

後藤:昨晩「ビートルズとひげ」についての資料を寝ずにつくっていて、自分でもバカなんじゃないかと思いましたが(笑)、今後ビートルズを語ろうという人は知っておいた方がいいんじゃないかなと。人は覚醒すると見た目が変わる。魂のステージが上がると「ヒゲラルキー」の位階も上がると。

また、『イエロー・サブマリン』を観る前に知っておいたほうがいいことがまだあって。ビートルズと黒魔術というのはよく出てくるテーマではあって、『イエロー・サブマリン』の有名なジャケットで、ジョン・レノンがメタルの人がよくやる「デビルズ・ホーン」というハンドサインをやってるじゃないか、ということを方々のひねりのない牧歌的オカルティストや陰謀論者たちが言うんですよね。スヌープドッグやエミネムみたいなホラーコア的な人たちはサタニックものが好きでよくやるんですが、ジョン・レノンのこれが悪魔主義はないだろうと。『イエロー・サブマリン航海記:ビートルズ・アニメーション全記録』(ブルースインターアクションズ)という本があって、関係者全員にインタビューをしているような一冊なんですが、著者のロバート・R. ヒエロニムスという人がその説明をしていたんです。「悪魔主義じゃない。これは人差し指がジュピター、小指がマーキュリーで、合わせるとギガンティック・ラブなんだ」みたいな、アクエリアス世代の虚言めいたことを言っていて(笑)。そういう読み方もされているんだ、ということは知っておきたいなと。

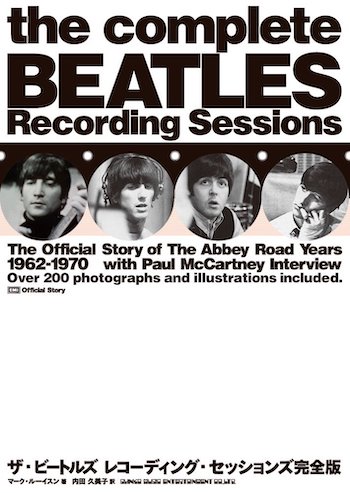

菊地:あのう、なんていうか、結局、どんなものも、ホワイトのがクオンティティがあるんですよね。ブラックはある種の狭さから、研究を勧誘する力があるんじゃないかと思うぐらいで、黒いモン調べてると、白いモンに突き当たる、そうするとメガがテラになっちゃって、やる気無くしますよね(笑)。ホワイト・マジックとは何か、という本筋に戻ると、これはやっぱり見立てにしても難しい。例えば、教会に行ってゴスペルのライブを観ると、クリスチャニズムがいかにマジックなのか、ということがわかるんですよ。人がどんどん失神していくし、集団催眠のようなことが起こるから。関連してビートルズのざっくりとした教養みたいなことをいうと、先ほども話したように、ビートルマニア現象でライブをやめることを宣言して、スタジオに閉じこもり、朝からLSDをやりーーというなかで大きかったのは、BBCが当時持っていたライブラリの音源について使用許諾を無限に認めたんです。今でいうサンプリングフリーで、『ザ・ビートルズレコーディング・セッションズ完全版』(シンコーミュージック)という分厚い本を読むと、朝からLSDをキメた状態のメンバーがBBCに走って、いい声でニュースを読んでいるリチャード・バートンとか、くだらないドラマだとか、いろんな効果音とかを好きなだけサンプリングしたと。当時はサンプラーがないから、持ってきたフィルムを直接レコードの中に入れて。よく知られているように、脱ライブをしてからのビートルズのレコーディングは、それこそ「テープ音楽」そのものであるポップスの中でも、サンプリングの元祖でもあるわけですが、それが『サージェント・ペパーズ・ロンリー・ハーツ・クラブ・バンド』というアルバムで、いまだにローリングストーン誌が選ぶ「歴代最高のアルバム」で1位だという。

後藤:そのサンプリング技術はビートルズ・マニエリスムと言っていいと思いますが、『サージェント・ペパーズ』というアルバムを本当に特別にしたのは、よく言われるようにジャケットも含めてトータルにアート化したからだと思うんです。ジャケットをデザインしたのはピーター・ブレイクですが、ロバート・フレイザーという「スウィンギング・ロンドンで最もグルーヴィーな画商」と言われたギャラリーのオーナーがビートルズと引き合わせたとことが知られていて。実はこのジャケット、ピーター・ブレイクの奥さんのジャン・ハワースが深く関わっていて、この人は最近亡くなったケネス・アンガー監督の作品で衣装作りをしていて、アルバムジャケの写真を撮った人は『ルシファー・ライジング』のカメラマンなんですよ。『ルシファー・ライジング』はアレイスター・クロウリーの思想を完全に映画化した黒魔術映画なので、その人脈が入っている。つまりロバート・フレイザーのサロンがスウィンギング・ロンドンに悪魔主義などを入れてしまい、その果実がこのジャケットだと言えましょう。このあたりの人的交流(リアルライフ・コラージュ)の激しさと面白さが爆発して生まれたのが『サージェント・ペパーズ』のジャケットで、そうじゃなければこんなコラージュにならんよと。

菊地:これはマニエリスムですね。

後藤:完全にマニエリスムで、というのも死体剥製の世界だなと思ったんです。例えばフランク・ザッパがサージェント・ペパーをパロッた『We’re Only in it for the Money』のジャケットを見ると、空がパープルで雷鳴が轟いていて、下は植物があるけれど腐っている。ザッパの右には悪妻として有名なゲイル……ザッパの髭を商標登録した人がいて(笑)、妊娠しているんです。いずれにしてもグロテスクな生命感と力動感にあふれていて、アートとしてはバロックの諸特徴なんですが、『サージェント・ペパーズ』はそういう生命感がゼロ、つまりマニエリスムです。スーツを着たビートルズの4人は蝋人形のようですよね。

菊地:マダム・タッソーの蝋人形カルチャーが覆っているところがある。

後藤:おっしゃる通りです。ルネ・マグリットっぽい青空ののっぺり感もそうですし、真ん中の一番上にエドガー・アラン・ポーを置いたことにも大きな意味があると思います。ポーには『大鴉』という有名なゴシック詩があり、「Nevermore(二度とない)」という単語で終わるのが感動的だと賞賛されたんですが、ポー自身は「なぜ皆さんが感動するか? 逆から書いたからだ」と逆説を弄し、自らはまったく内圧を高めることなく「効果(エフェクト)」だけを狙ったことを明かしていて。つまり情緒的なものにマテーシスとエンジニアリングが過度に入って機械論化した「人でなし」(ポストヒューマンの訳語)芸術マニエリスムなわけです。果たしてビートルズの音楽は内から湧き出るエモーショナルなものなのかーー『イエロー・サブマリン』に至る経路として話しておきたいのは、このあたりですかね。音響実験に目覚めたビートルズって本当にラブでエモいのかと。

クリスチャリズムのホワイト・マジックが炸裂

菊地:『イエロー・サブマリン』という物語は非常にシンプルで、音楽が嫌いでこの世からなくそうとする鬼たちを音楽という愛の力で倒す話なんですね。舞台となるのは海底の楽園「ペパーランド」で、これは『サージェント・ペパーズ』のペパーなんですよ。この映画の主人公はビートルズであると同時に、ビートルズのアルターエゴであるサージェント・ペパーズ・ロンリー・ハーツ・クラブ・バンドであって。ビートルズこそが、かつて存在したサージェント・ペパーズ・ロンリー・ハーツ・クラブ・バンドの生まれ変わり、もしくは分身だという図式的な解説がされている。この映画は評価が高いんですが、これによって『サージェント・ペパーズ』という作品から立ち上る、濃すぎて振り払いたいくらいの魔術の力が平衡化されてしまって、「こういう物語があったのね」と話がオチてしまった。あまり関連づけて語る人がいないことには根拠があるはずで、サージェント・ペパーズ・ロンリー・ハーツ・クラブ・バンドというわけのわからない存在で、ジャケットに象徴される生命力のない、白魔術なんだか黒魔術なんだかわからないものを子供向けの作品ですっきり解説されてしまうことが嫌だ、というのがその理由だと思ってます。その意味で『イエロー・サブマリン』にも魔術があるわけですが、アニメとして出来上がった作品にはビートルズのメンバーやプロデューサーのジョージ・マーティンの思惑をはるかに超えてサイケデリックな傑作になってしまった。

後藤:『イエロー・サブマリン』のビジュアルを見て思うことがあって、よくピーター・マックスやミルトン・グレイザーのような60年代のポップアートっぽいと言われますが、アートディレクターはハインツ・エーデルマンというドイツ系チェコ人なんですよ。チェコの人がこれを描いているというのが、ホワイト・マジックの非常に重要なことだと思っていて。ヨーロッパ的なものとユーラシア的なもののキメラであるチェコは、ヤン・シュヴァンクマイエルを筆頭にマジカル・ミステリー・シティーなんです。

菊地:東方正教会系ですよね。

後藤:そう、実は私の専門であるマニエリスムのメッカはプラハなんです。ルドルフ2世という、荒俣宏さんみたいな狂王が大昔のプラハにいて、何をしたかといえば引きこもって世界中の珍品を集め、錬金術の研究ばかりして、アルチンボルドみたいな綺想画家にフルーツで合成された自画像を描かせ、国を傾かせた(笑)。泥をこねた人形が動き出すゴーレム幻想を生み出したチェコ人がアニメーションをやるということは、マニエリスムの文脈ではものすごく大きいことで。加えて、イギリスと東欧の交流史というのはマニエリスムを最も活気づけてきたもので、イギリスにも荒俣さんみたいな人がいたんです。デレク・ジャーマンが映画( 1978年『ジュビリー』)にもしている、エリザベス女王の側近だったジョン・ディーという魔術師。エリザベス女王がロンドンを『帝都物語』的な風水都市にしようとして、そのアドバイザーになったのがジョン・ディーで、薔薇十字団の思想を持ち帰るためにルドルフ2世のいたプラハに出張するんです。そんな交流があったので、僕は『イエロー・サブマリン』を東欧の人が作っていると聞いたときに、イギリスとチェコの17世紀の魔術的交流というものが20世紀に蘇ったなという感じを受けて。

菊地:ビートルズはもうサブカルチュアとは言えない臨界にいるから、モンティ・パイソンだとかシュバンクマイヤーだとか、こう、溢れ出る感じがありますよね。ただ、トレース画を使っていて、戦争と少女が出てくるという意味でヘンリー・ダーガーの先駆もあり、それがなんと隠しキャラとしているのではなく、「ルーシー・イン・ザ・スカイ・ウィズ・ダイアモンズ」のときにトレース画が前景に出てくるんですよね。ここでの戦争は南北戦争がトレースされているし、巻物的な横移動も含めて、かなりダーガーですよね。ビートルズは大変なユーモリストというか、皮肉屋の集団だったので、「皮肉」を言う能力が非常に低く見積もられるアウトサイダーとの関連性が連合化しずらいですけれども。

後藤:そこがこのアニメのハードコアで、制作陣も「ファンタジーの中のファンタジーパート」と呼んでいますね。ジョン・レノンも一番のお気に入りのパートだそうですが、観た人はショックを受けるかもしれない。

菊地:水平の重力としてビートルズの活躍と勧善懲悪のストーリーがあり、ビートルズの歌がどんどん出てくるのでかろうじてまとまっていますけど、音を消して、ビートルズを知らずに観たら気が狂っているようにしか思えないですよね。40人のアニメーターによる違う絵が次々に出てきて、とにかくサイケデリックで。

エンディングにもクリスチャリズムのホワイト・マジックが炸裂しているけれど、あまりにサイケでわかりづらいんですよね。解釈と扱いはまた別として全ての宗教にあまねく「ラブ&ピース」はあり、どの宗教から取ってもいいんですが、いかにクリスチャニズムのラブ&ピースが世界をホワイト・マジックとして支配しているのか、ということがわかる。クリスチャニズムの「愛」は世界において平均律と同じくらいの支配力があると思う。その力が戦争という場で行使されるシーンがあって、飛行船ぐらいの質感の愛が、空爆ぐらいの質感で地上を洗浄して、ケルベロス=ブルドッグを再調教する。ブラック・マジックの中にも愛はあるだろうし、イエロー・マジックの中にも愛はあって、それが歌舞伎だったりするんだろうけれど、ホワイト・マジックの愛は強烈で、それが勧善懲悪としての『イエロー・サブマリン』という作品ですよね。普通にフィルムセンターで観ることができるプロパガンダ映画があるじゃないですか、あれとなんら変わらないと思うんですよね。

後藤:今の菊地さんのお話は非常に卓見で、『イエロー・サブマリン』を「愛」の白魔術イデオロギー映画として見抜いた人はあまりいない。ルネサンス魔術的な「調和」が、ビートルズの唱えるホワイト・マジック的な「愛」にほぼ対応している感じがします。とはいえ、このホワイト・ウォッシュに反抗したアレイスター・クロウリー発のブラック・マジックの系譜にもビートルズが入っている矛盾が面白いです。『サージェント・ペパー』のジャケにクロウリーがいるんで(笑)。

菊地:マジックは人類には必要不可欠で、人間にこう活力を与えると言う意味で、字義に忠実に「生活力」な訳ですが、「愛と平和」が人間に何を与えるかというと、些かトートロジカルですけど「愛と平和」な訳です(笑)。なので「愛と平和」を使って、何かをする、その何か。に関して、21世紀の人間は考えてゆくでしょうね。

後藤:これが菊地さんの言う、ホワイト・マジックの正体だったんですね。ドニ・ド・ルージュモンという異端的な「愛」の研究者がいるのですが、「愛とは情緒ではなく、世界生成の原理である」と言うんですよ。ビートルズには確かにクリスチャニティの面もあるんですが、イン哲が入ってるから古代ギリシャ哲人ヘラクレイトスのような宇宙観もあって、つまり宇宙生成の原理としての愛、みたいなレベルまで行っちゃっている気がして。アイザック・ニュートンもビートルズもイギリス人ですから、「万有引力の法則」に「オール・ユー・ニード・イズ・ラヴ」とルビを振るハッタリも面白いのではと(笑)。