知る人ぞ知るマンガを世に送り出すーー『マンガ図書館Z』爆速で再始動の背景は?

2024年11月26日、唐突にサイトを停止してしまったマンガ図書館Z。未単行本化のマンガや絶版となったマンガを手軽に幅広く読めるサイトとして長年親しまれてきたが、唐突な幕切れとなった。カード会社による決済サービスの解約がサイト停止の原因と説明されたが、とにかく急な閉鎖であった。

しかしその後、2025年の2月5日0時から 「『マンガ図書館Zは帰って来る!』サイト再始動プロジェクト」を開始。クラウドファンディングでサイトを再始動する資金を集めることが発表され、およそ24時間という短時間で目標金額を達成した。このクラウドファンディングについては3月31日まで募集されており、現在も数多くの支援が集まっている。

ではそもそも、マンガ図書館Zとはどのような目的のために創設されたサイトで、停止までの経緯はどのようなものだったのだろうか。本稿ではマンガ図書館Zを運営していた株式会社Jコミックテラスの代表取締役である乙川庸之氏に、再始動までの経緯を語ってもらうとともに、サイトが愛され続ける理由に迫った。

参考:「マンガ図書館Zは帰って来る!」サイト再始動プロジェクト

マンガ図書館Zが世の中に広めた作品も

──そもそもマンガ図書館Zは、どのような狙いでいつ設立されたサイトなのでしょうか?

乙川庸之(以下、乙川):今は参議院議員になっている赤松健が、15年前に設立しました。当時はまだ電子書籍が一般的ではなかった頃ですが、絶版になったマンガや単行本化されていないマンガを埋もれさせることなく、世の中に対して送り出そうという趣旨のもと設立されたサイトです。当時の名称は「Jコミ」というものでしたが、4年経過したあたりで「マンガ図書館Z」に変更し、運営母体として株式会社Jコミックテラスを立ち上げて、新たにサービス展開を始めた……というのが、マンガ図書館Zの成り立ちですね。

──基本的に無料でマンガを読むことができるのが、大きな特徴でしたよね。

乙川:そうですね。Jコミ時代から「広告を挟むことで収益を得て、それによってサイトを運営する」という方法をとってきたので、サイトの掲載作については基本無料で読める、というビジネスモデルです。そこで得た収益を、作品を掲載させていただいている作家さんに還元するというのも、マンガ図書館Zの目標のひとつです。場合によっては執筆活動をやめられている作家さんもいらっしゃいますが、そういった方の作品も改めて世に出すことで、作家さんに収益を還元していければと思っています。

──乙川さんは、いつ頃から事業に参加されているのでしょうか?

乙川:Jコミの立ち上げ当初からですね。元々、赤松とは大学時代の友人でして、事業の立ち上げ前に赤松から「Jコミというサービスを考えている」と声をかけてもらって、じゃあ一緒にやろうと合流した形です。そのまま15年ずっとこの事業に関わり続けてまして、あまりおおっぴらに外で話していませんが、現在はJコミックテラスの代表を務めております。

──設立メンバーなんですね。運営にはそれなりに人手も必要な事業だと思うんですが、スタッフの人数は何人ほどなんでしょうか?

乙川:多い時では30人ほどでして。ただ、今はご存知の通りサイトを閉鎖しているので、人数を絞っています。現在関わっている人数は4〜5人程度ですね。

──そういったスタッフの皆さんがひとつひとつ配信タイトルを増やしていったわけですが、一番多い時で配信作品の本数はどれくらいだったんでしょうか?

乙川:作品のタイトル数だと正確な数はちょっとすぐにはわからないんですが、単純に冊数の単位であれば1万2〜3000冊は配信していたと思います。

──15年かけて、その膨大なアーカイブを整備してきたわけですね……。そんな中で、「この作品は特に人気があった」と記憶に残っている作品はありますか?

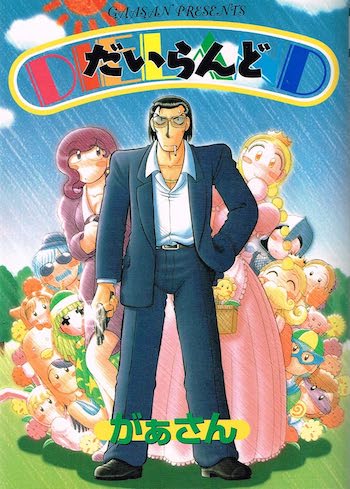

──『だいらんど』の内容について、もう少し詳しく教えてください。

乙川:チンピラヤクザがおとぎの国に迷い込むというお話です。いくつもの有名な童話を下敷きにしていてファンタジーやシュールなシチュエーションがまず目を引きますが、チンピラというキャラの持つ現実感が次第に共感を生み、その共感がラストシーンで読者の感動を呼んだのだと思います。

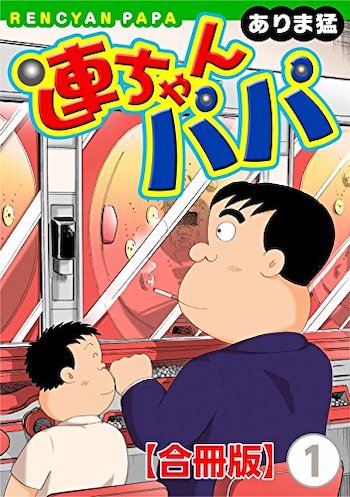

乙川:あれは2020年ごろでしたね。ずっと公開していた作品というわけではなくて、ちょうど公開を始めてしばらく経った頃に広まった作品でした。おっしゃる通り、サーバーが落ちるくらいアクセスがあって、ネット上で話題になりましたね。これも印象深い作品です。

──『連ちゃんパパ』があれだけ話題になった原因は、どのようなものだとお考えですか?

乙川:一見ほのぼのとした三等身の絵柄にも関わらず、普通の教師がどんどんクズになっていくギャップと、日常に潜む地獄をみているような展開が話題となったのだと思います。「読むことをおすすめしない」というバズり方をしており、マンガ図書館Zで公開した当時はコロナ禍という時期だったこともあって、読者の閉塞感からの爆発に拍車をかけたのではないかと思います。

──それらの作品も含め、マンガ図書館Zは「知る人ぞ知る」という作品が多いサービスという印象がありますが、そういった作品を掲載するか否かという判断はどのように行なっているのでしょうか?

乙川:「こういう作品は載せない」という形で、作品を選別するということはしていないんです。とにかく作家さんに「うちで公開してみませんか」と声をおかけして、それで原稿をお借りして掲載していました。サービス開始当初は、赤松の人脈に頼るところも多かったです。ただ、アダルト系の作品に関しては昔の作品だと修正のかけ方が今と違って、そのままだと公開できないものがあります。そういった作品も新しく修正を加えた上で公開するとか、なんとか掲載できるように工夫しています。

──基本的には、マンガ図書館Z側から声をかけているんですね。単行本になっていなかったり絶版になっていたりする作品を掲載するとなると、作家さんに声をかけるためのリサーチが大変ではないかと思うのですが……。

乙川:それはありますね。昔と違って最近は色々なストアでマンガが配信されているので、こちらからお声掛けすることも少なくなりましたけど、昔はやっぱり埋もれている作品をリサーチして、作家さんに声をかけることが多かったです。雑誌を漁ったりして、「こんな作品があったのか」とマンガを見つけるところからですね。雑誌自体が絶版になっていて、他のストアでも配信されていなくて、原稿が作家さんの手元にあるだけ、というケースもありました。

──そういった作家さんに、出版社を経由したりしながらコンタクトを取るというのは、単純にものすごく手間がかかりそうです。

乙川:手間自体はかかっていますね。ただ、実際のところ赤松健が立ち上げたサービスということで作家さんの間では認知がありましたので、全く1から探すよりは面倒が少ないかなとは思います。あと、手間という点で言えば、原稿のデジタル化の作業というのがあるんです。

──そうか。紙の原稿はスキャンして取り込む必要がありますよね。

乙川:そうなんです。スキャンした上で補正をかけたり汚れを取ったりしないと、読める状態にならないんです。だからそういったものをいちいち取り除いていったり、写植のセリフを置き換えたりして。あと、元になった原稿があればまだいいんですが、ない場合というのもあるんです。最近はそういうケースも減りましたが、そういう時は掲載された雑誌をスキャンしてクリーンナップしていました。

──大変ですね……。

乙川:見開きのページなんかを雑誌からスキャンすると、どうしても中央の部分で左右のページがズレるんです。そこを補正しながらデジタル化までやっていたのは、うちぐらいだと思います。うちは最初から漫画家さんファーストというか、できるだけ漫画家さんが「こう読んでほしい」と望んだ形のままで配信したいという理念があったので、そのあたりは手間を惜しまずやってました。

突然だったサイト閉鎖までの経緯

──そこまで手間をかけつつ、広告収益をベースにして基本無料で運営していたわけですね。

乙川:そうですね。そういった収益から、作家さんに還元できていました。ただ15年やっていると収入源も移り変わるんです。広告以外にも月に300円お支払いいただくプレミアム会員というシステムを2014年ごろに作りまして、アダルト作品についてはこのプレミアム会員でないと読めないという仕組みになっていました。これも最初は100円だったんですが、マンガ図書館Zに名前が変わってからは10年くらい300円で統一しています。

──課金要素というと、このプレミアム会員がメインだったんでしょうか?

乙川:あとはPDFの販売というのも行なっていました。これは月額の課金ではなくて、一冊ごとにお金をいただいて、その作品のPDFを販売するという事業です。PDFを購入していただければ、アプリを使わなくても読めますし、もしサービスが終了しても作品を手元に残せます。もちろんこれについても「PDF販売はNG」という作家さんもいらっしゃいましたので、作家さんの希望をお聞きして行なっていました。

──そういったユーザーからの課金って、漫画図書館Z全体の収益のどのくらいの割合を占めていたんでしょうか?

乙川:時期によって違います。最初は広告収益がかなり大きかったんですが、直近では7〜8割が課金による収益でした。

──サイト閉鎖までの経緯も教えてください。

乙川:実際に具体的な動きがあったのが、まずは去年の5月末あたりです。決済代行業者を経由して、「このキーワードに引っ掛かる作品は配信をやめてください」という連絡がカード会社から来ました。うちではオープンにしていないのではっきりと申し上げることはできませんが、およそ4〜50個くらいのキーワードがあげられていました。

──センシティブな単語なわけですね。

乙川:そうですね。で、「あと3日でそういった作品の配信を停止しないと、ペナルティを課します」という話でした。この時はそういったキーワードに抵触しそうな作品の配信を取りやめまして、なんとかことなきを得ました。本来だったら作家さん一人づつに事情をお話しして、その上で配信の取りやめを決めるべきなんですが、なにぶん期限が3日という短期間だったので、事後承諾でご納得いただいています。

──その後、どのような動きがありましたか?

乙川:10月末、23日とかだったと思うんですが、決済代行業者から「クレジットカードブランドの方から、『10月末で全ての契約を解除します』という連絡があった」と聞かされまして。

──急ですね……。

乙川:これに関しては、もう前回のような「この作品の配信を停止したらOK」という話ではなくて、「契約は即終了します」という話だけだったんです。先ほど申し上げたように、プレミアム会員の方からの課金やPDFの売り上げが収益のかなりの部分を占めていたので、クレジットカードでの決済をストップされてしまうとサイトを閉鎖せざるを得なくなってしまう。そのまま続ければ赤字どころか、作家さんへの還元ができなくなってしまいます。仮に他の決済代行業者を通すという方向に舵を切ったとしても、契約して即そちらに切り替えられるわけでもなく、2〜3ヶ月くらいはかかってしまうんです。その間の運営費を考えると、停止せざるをえませんでした。

──そういった状況に対して、作家さん側への対応はどうしたんでしょうか?

乙川:作家さんに関しては、みなさん事情を汲んでくれました。特に文句を言われたとか、そういうことはなかったです。というのも、まず決済は止めてもひとまず一ヶ月の間は運営を続ける決断をしたんです。10月末で決済は停止しますが、サービス自体は11月末まで利用できるようにしようと。突然マンガ図書館Zを終わらせるわけじゃなく、この1ヶ月の間に「こうなりました」という事情を周知していったということもあって、ありがたいことに作家さんたちにはご理解いただけました。

──最後の1ヶ月間というのは、収益が全然出ない状態だったんでしょうか?

乙川:クレジットカード経由の売り上げは出ませんでしたが、うちはビットキャッシュとも契約していたんで、そちらでの決済はできたんです。ビットキャッシュからは「引き続き契約できます」というお話もいただいていたんですが、やはりどうしてもクレジットカードの利用率の方が高かったんですね。なのでプレミアム会員の会費による収益は消えたんですが、ただビットキャッシュ経由の決済はできたということで、最後の方はPDF販売の売り上げがすごく伸びました。

──そうか、サービスが終わっちゃうから、手元に置いておきたい作品をみんなビットキャッシュで買いに来たんですね。

乙川:そうです。PDFをダウンロードしていただければ、サイトが閉鎖されても読めますから。そういった、駆け込み需要のようなものが発生しました。これはかなり救いになりましたね。

──そんなサイトの停止が11月末で、クラウドファンディングの開始が今年の2月でした。この間にはどんなことがあったんでしょうか?

乙川:サイトを停止するということで、いろんな企業さんからお問合せが来ていたんです。「一緒に何かできませんか」「コラボレーションはどうでしょうか」みたいな、企画のお話は色々といただきました。あるいはクレジット関係の会社の方からも、「うちではどうでしょうか」というお話をいただいたりもしました。そういったご提案の中から、いくつかは実際にお会いしてお話をお伺いしまして、ありがたいことに実際に契約する方向で話が動いた決済代行業者があったんです。それによってクレジットカードやそれ以外の方法を使った支払いの再開に目処がつきまして、「これならクラウドファンディングで資金を集めれば再会に向けて動き出せるな」というのが見えてきたんです。これが12月末から1月の頭ごろですね。

──闇雲に資金を集めたわけではなく、「多少元手があれば再開できる」という見通しが立ったわけですね。

乙川:12月の時点では実際にサイトを再開するという目処は立っていないんですが、「再開するとしたら何が必要か」「どこを他の会社さんと協力していけばサイトが再開できるか」が見えてきたんです。あとはいくらくらいクラウドファンディングで集めなくてはならないか、集まったとしていつごろサイトを再開できそうか、という点を詰めていった感じですね。