虎ノ門ヒルズに現れた“未来の書店”ーーmagmabooksの新しさとは? 丸善ジュンク堂書店・工藤淳也インタビュー

2025年4月9日、11年前から続く森ビルによる再開発プロジェクト「虎ノ門ヒルズ」を締めくくる“最後のピース”として、「虎ノ門ヒルズグラスロック」が完成した。

地上4階・地下3階のガラス張りの建物は、この10年強で建てられた虎ノ門ヒルズの4つのタワーをつなぐ立地。地下は虎ノ門ヒルズ駅に直結し、このエリア全体をつなぐハブの役割を担う。

このグラスロックで最も多くの面積を誇り、要ともいえる役割を果たすのが、丸善ジュンク堂が運営する『magmabooks』だ。

近年、衰退産業とされてきた書店が、なぜこの大役を果たしたのか? 「未来の書店を目指した」というが、何が、どのように違うのか?

同店の企画を担当した、ジュンク堂書店の創業者・工藤恭孝氏の息子でもある工藤淳也さんに聞いた。

お題は「未来の書店をつくってほしい」

――虎ノ門ヒルズ・グラスロックに『magmabooks』を開いた経緯から教えてください。

工藤:4年ほど前、森ビルさんからお声がけいただきました。虎ノ門エリアは2014年に生まれた虎ノ門ヒルズ森タワーを皮切りに、森ビルが「グローバルビジネスセンター」として4つの高層タワーを中心に再開発を進めてきました。その最後を締めくくる形で、「4つの塔に囲まれた最後の場所を『知の拠点』にしたい」と我々、丸善ジュンク堂に書店づくりの依頼いただいたのです。

――「知の拠点を…」と考えたときに、“書店”が想起されたのは良いですね。

工藤:素直にうれしかったです。ご存知のように、書店業界はもうこの何十年も右肩下がりで減り続けている。2003年には全国で1万7000軒あまりあった書店数は、2023年の時点で1万918軒にまで減っています。そうした状況にもかかわらず、書店の価値、役割をあらためて認めてもらったようで喜びがあったとともに、身の引き締まる思いもありました。

――数ある書店の中でも、丸善ジュンク堂に白羽の矢が立った理由は何だったのでしょう?

工藤:森ビルさんの考えなので、推し量りきれないところもありますが「本屋であることをあきらめていない」ことが評価されたのかなと考えています。今は多くの書店が生き残りをかけて様々な模索をされています。中には本を売る店というより、「本がたくさん置いてあるおしゃれなカフェ」のようなコンセプトにシフトされているところもありますが、私たちは常に本と向き合い、いかにすれば本が売れるかを中心に手立てを打ってきた自負がありましたので。

――「知の拠点を」という要望のほかに、森ビルからは「未来の書店をつくってほしい」とのお題ももらったとか。

工藤:ええ。結構な難題をいただきまして(笑)。森ビルさんと一緒につくりあげる形で、さらに「妄想を具現化する」ことをテーマにしたクリエイティブ集団Konelの代表・出村光世さんにも参画いただき、最初の2年ほどはずっとコンセプトを練り上げる作業に没頭していました。「本って何のためにあるのだろう?」「読書って、なんだっけ?」といったところから考え抜いて、『magmabooks』のコンセプトを作り上げました。

――そのコンセプトとは?

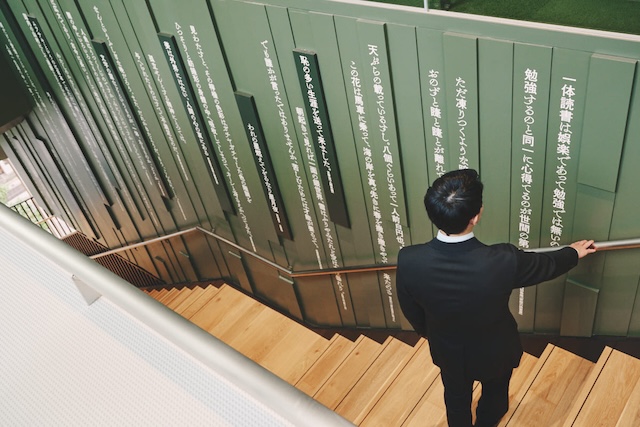

工藤:「知は熱いうちに打て。」です。本とは? 読書とは? と考えた結果、本や読書はただ情報を得るものではなく、知識と出会う媒体で行為だと考えました。偶然、書店で見かけた表紙にひかれて開いた本から、思考をめぐらして、新たな着想を得て、新しい何かが生み出される――。そんな知が生まれやすい場所が、書店なのではないかと。

――確かに、WebやSNSで最適化され過ぎたサジェストが増えた今は、相対的に偶発の出会いがあるリアル書店の価値は高まっているかもしれませんね。

工藤:はい。そうした本を通した知との出会いを、より形にしやすいように、「熱いうちに打てる」ように『magmabooks』は企画・設計しました。「マグマ」を冠したのも、この場所を通して知的好奇心のようなもの、あるいは未知なるアイデアがマグマのようにふつふつとわいてくる空間であってほしいからです。そして、読む前の「読前」、読んでいる途中の「読中」はもちろん、読んだあとの「読後」までできる。この場で、知を興奮させ続けられる体験を、デザインしようと考えたんです。実際に、書店内をまわりながら、ご説明しましょう。