建築界のノーベル賞・プリツカー賞、日本人は9人受賞 なぜ日本人建築家は世界で評価されるのか

■日本人9人目のプリツカー賞

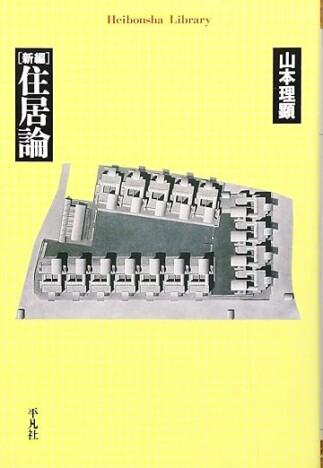

2024年、建築のノーベル賞といわれるプリツカー賞の受賞者に、日本人建築家の山本理顕が選ばれた。山本の代表作として「広島市西消防署」や「福生市庁舎」、そして「横須賀美術館」などが挙げられるだろう。賞を主宰するハイアット財団は、「建築を通して人々が集まり、交流する機会を生み出すことに成功」した点を評価していた。

山本はこれまでの受賞者と比べると、海外で華々しく活躍しているスター選手というわけでもないし、マスコミへの露出も低いため、一般層からの知名度も決して高いとはいえないためだ。しかし、堅実に質の高い建築を造り続けてきた業績が、世界に認められたのは素晴らしいことである。

プリツカー賞をこれまで受賞した日本人建築家は、丹下健三、槇文彦、安藤忠雄、SANAA(妹島和世と西沢立衛)、伊東豊雄、坂茂、磯崎新がいる。山本の受賞が決まったことで日本人受賞者は9人目となり、日本はプリツカー賞受賞者が世界でもっとも多い国となった。

■明治時代の優れた建築教育

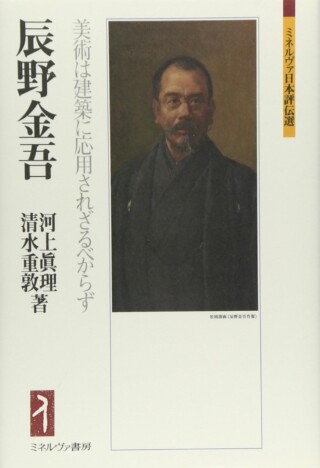

日本の建築、建築家が世界から評価されている要因を、明治時代から続いてきた建築教育の歴史抜きには語れないだろう。明治政府はジョサイア・コンドルなどのお雇い外国人を招聘して、日本人建築家の育成を行った。その教え子の中から、「日本銀行本店本館」や「東京駅丸ノ内本屋」を設計した辰野金吾や、「迎賓館赤坂離宮」を設計した片山東熊など、明治建築界を率いる建築家が多数誕生した。

辰野はヨーロッパ留学を経て工部大学校(現在の東京大学工学部)教授となり、後進の育成に励んだ。その教え子からは、法隆寺が世界最古の木造建築であることを発見し、日本建築史を創始した伊東忠太などの優秀な建築家が生まれ、その後の建築界を引っ張る人材となっていく。こうした後継者の育成が上手くいき、日本の建築界は層が厚くなっていったのである。

西洋建築の導入が進んだ一方で、伝統的な和風建築も飛躍的な進化を遂げた。明治時代には伝統が失われたというイメージがあるがそれは誤りで、少なくとも建築においては、鉄道の発達で木材の運搬が容易になったり、西洋の技術と伝統的な技術が融合したことで、町家の最高傑作と言われる飛騨高山の「吉島家住宅」など、傑出した和風建築が次々に造られた。このように、江戸時代以来の棟梁たちの仕事が途絶えることがなかった点も注目に値する。