千街晶之のミステリ新旧対比書評・第5回 泡坂妻夫『乱れからくり』×阿津川辰海『紅蓮館の殺人』

■泡坂妻夫からつながる日本風の“からくり”

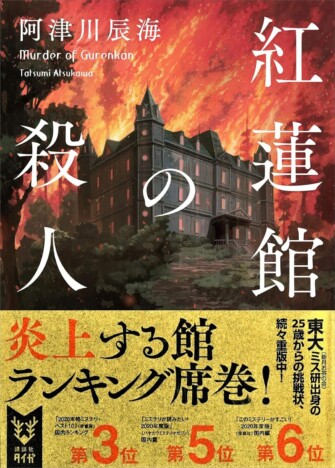

さて、泡坂妻夫の本名は厚川昌男だが、それが阿津川辰海のペンネームの由来のひとつとなっている。今回紹介する阿津川の『紅蓮館の殺人』は、2019年に講談社タイガから刊行された長篇。その後発表された『蒼海館の殺人』、『黄土館の殺人』、そして今後刊行されるであろう第4作と併せて「館四重奏」シリーズと呼ばれている。

人の嘘がわかってしまう高校生探偵・葛城輝義とその友人・田所信哉が毎回、天変地異による危機的状況のもとで起きた殺人事件の謎を解くシリーズだが、『紅蓮館の殺人』では、落雷による山火事に遭遇した二人が、ミステリ作家・財田雄山の館に避難する。館には隠し通路や部屋ごと移動する巨大エレベーター、吊り天井などのからくり仕掛けが充満しているが、その館内で殺人事件が起きてしまう。

いかに泡坂妻夫にあやかったペンネームの作家だからといって、『紅蓮館の殺人』から『乱れからくり』を連想する読者は少ないかも知れない。実際、『紅蓮館の殺人』の山火事によるクローズドサークル、館の焼失までのタイムリミット・サスペンス……といった緊迫した要素は、『乱れからくり』には存在しない。ミステリとしての構成も、表面上は似ていないように見える。だが、ここでは日本風のからくりという要素に着目してみよう。

神話や伝承をも歴史に含めるとすれば、日本史上最初のからくりによる犯罪計画は、『古事記』に記された、兄宇迦斯(えうかし)による神武天皇殺害未遂だろう。彼は押機(踏むと挟まれて圧死するからくり)を仕掛けた宮殿に神武天皇を誘い入れようとした。建武2年(1335年)には西園寺公宗が、湯殿の脱衣場の床板を踏むと落下し、床下に立てておいた刀に貫かれる仕掛けで後醍醐天皇の暗殺を図ったというが、これも未遂に終わっている。こうしたからくり殺人計画の系譜に、世に言う「宇都宮城釣天井事件」も連なっている。元和8年(1622年)、江戸幕府の重鎮だった宇都宮城主・本多正純がにわかに失脚した事件には、実際は別の原因があったとされるが、俗説では正純が宇都宮城に吊り天井の仕掛けを極秘で作らせて将軍徳川秀忠の暗殺を図ったとされる。

こうして歴史を振り返ると、からくり殺人は一種の日本の伝統と言えなくもないが、『紅蓮館の殺人』では、この吊り天井が殺人に用いられる。「新本格」以降、館ミステリは数多く発表されたが、日本風のからくり仕掛けが出てくる例はさほど多くない。だが『紅蓮館の殺人』は、吊り天井の仕掛けがメインとなっている稀な作例であり、阿津川が意図したかどうかは別として、そこに『乱れからくり』の「和」の要素へのオマージュが存在してはいなかっただろうか。なお、『乱れからくり』の現行の創元推理文庫新装版の解説は阿津川が執筆している。

『探偵〈スルース〉』→『斜め屋敷の犯罪』→『硝子の塔の殺人』というラインが「洋」のテイストを継承したとすれば、『探偵〈スルース〉』→『乱れからくり』→『紅蓮館の殺人』というラインでは「和」のテイストが継承されたのではないか……というのが、私がこれらの作品から受けた印象である。

【新連載】千街晶之のミステリ新旧対比書評 第1回 若竹七海『スクランブル』×浅倉秋成『六人の嘘つきな大学生』

■新旧ミステリを比較して見えてくる作品の重層感 このたび、「リアルサウンド ブック」で、「千街晶之のミステリ新旧…

連載:千街晶之のミステリ新旧対比書評 第2回 モーリス・ルブラン『三十棺桶島』×澤村伊智『予言の島』

■トラウマ級に怖かったモーリス・ルブラン『三十棺桶島』 1970年生まれの私が未成年の頃は、大体どこの図書館にも…

連載:千街晶之のミステリ新旧対比書評 第3回 多岐川恭『異郷の帆』×霜月流『遊廓島心中譚』

■多作な小説家、多岐川恭の傑作 1958年に『濡れた心』で第4回江戸川乱歩賞を受賞した多岐川恭は、ミステリと…

連載:千街晶之のミステリ新旧対比書評 第4回 島田荘司『斜め屋敷の犯罪』×知念実希人『硝子の塔の殺人』

■ミステリ映画の傑作『探偵〈スルース〉』 ミステリ映画史に残る傑作として知られる『探偵〈スルース〉』(1972年…