〈追悼〉楳図かずおのShock and Awe——恐怖と笑いと希望に「震える」ことの美しさを教えてくれた人 後藤護・寄稿

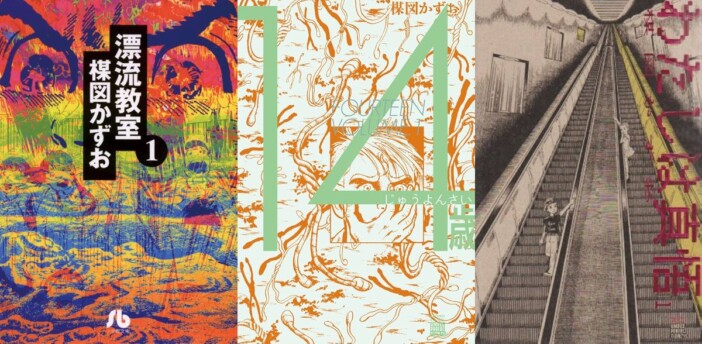

こうした暗黒面をほじくり返すのは偉大な作家を貶めたいからではない。むしろ「希望」に至る過程では、こうしたデカダンスはマナーというか、通過儀礼として必ず現れるのであり、むしろ人間精神の暗部に降りていく姿勢は誠実さだとさえ思う。錬金術において黄金が精製される前に「黒の過程(ニグレド)」を経るように、そこを無視してキラキラした部分だけ見せるのは修業しないで悟りを得た坊さんのように不誠実だろう。その意味で、楳図先生は『猫面』の残虐、『まことちゃん』の下劣など人間の悪魔的サイドに下降し、ホラーからギャグまで人間のどうしようもなさを描き切ったからこそ、それでもなお打ち出された『漂流教室』『わたしは真悟』『14歳』の希望はホンモノだと思うのだ。

とりわけ『14歳』を読み返して驚いたのは、「世界の終わり」を突き付けられて登場人物たちが皆一様に号泣するさまだった。昨今の(ポスト)アポカリプスもののドライな現状認識のなかで、これは珍しいことだと思う。ゴキブリも号泣するし、大人の総理大臣も国際会議で号泣するし、悪魔少女のばらも号泣するし、「もう泣かない」と決意した幼子アメリカ・ヤングでさえ号泣する。しかしなぜこんなに泣くのか? エミール・シオランは『涙と聖者』にこう書いている。

「私たちを聖者に近づけるものは認識ではない、それは私たち自身の最深部に眠っている涙の目覚めである。そのときはじめて、私たちは涙を通して認識に達するのであり、そして人がひとりの人間であったあとでいかにして聖者になりうるかを理解するのである」

ぼくは楳図かずお先生は「聖者」だったように思える。そして「涙の極意を極めた」(シオラン)子どもだったと。子どもほど恐怖し、痙攣するほど笑いこけ、涙するほど希望に満ちあふれた、様々なレベルで「震える」存在はない。音楽評論家サイモン・レイノルズが書いたグラムロック論『Shock and Awe』の軍事的タイトルを、敢えて微妙にずらして「震えと戦(おのの)き」と訳し、楳図先生に捧げたい。サバラ!!