人類最古の帝国・アッシリアには「投資信託」もあった? 楔形文字が伝える、高度な都市文明

資本主義や民主主義の萌芽も見られたアッシリアの生活

――軍事面のほかで、特に知って欲しいところは?

山田:本書に関して言うと、副題に「人類最古の帝国」とつけたように、いわゆる「帝国」の原型をかなり克明な形で見ることができるところです。「帝国」のモデルといえばローマ帝国ですが、古代西アジア世界には、それと比較可能な広域国家がありました。それがアッシリアです。

では、アッシリアはどのように帝国化していったのか。住民の入れ替えを行い、領土を行政州に分けて分割統治をする。街道を整備して、駅伝システムを作っていますし、ヘロドトスが『歴史』で記したようなアケメネス朝ペルシアの「王の目・王の耳」(中央から派遣された監督官が地方官を監視する)のようなシステムも、すでにアッシリアにはありました。そうした軍事以外の統治システムについても知ってほしいと思います。

もう一つは、現代との意外なほどの近さです。今の時代にも通じる「星占い」みたいなものも、アッシリアでは非常に流行っていたようです。日本で言う「おみくじ」のようなものもあったし、「厄払い」みたいなこともやっていた。実は現代とそこまで変わらないと言いますか、僕らの生活の中に今もあるようなことが、この頃からすでにあったのです。

――本書を読んで驚いたのですが、いわゆる「投資信託」のようなシステムも実はアッシリアの頃からあったとか?

山田:いわゆる資本主義の萌芽、民主主義の萌芽みたいなものも、アッシリアの人々の暮らしから読み取ることができます。必要なところに物を運んで、マーケットによって物の値段が決まるみたいなことは、この頃からやっていました。仰るように、投資信託に近いシステムの記録もしっかり残っています。

――実際、その当時の都市生活者の暮らしというのは、どんな感じだったのでしょう?

山田:都市の大神殿の神事としての「お祭り」みたいなことは結構やっていたようです。そういうときには、非日常な見世物であったり、「王のライオン狩り」というローマの闘技場で行われたようなイベントや儀礼があったり……あとは動物園や植物園ですね。各地からいろいろな動物を集めてきて、それを市民に見せたり、同じようにいろいろな場所の植物を持ってきて庭園を作って、そこを散策することを楽しみにしたりとか。そしてビールを楽しんだり……。

――今とあまり変わらないところも多いように思いますが、アッシリアの人々にとって「神」というのは、どのような存在だったのでしょう?

山田:病気や災害に対して今よりはるかに脆弱だった人々は、人知の及ばないところに神の存在を感じており、相当に信心深かったのですが、一般的な人々にとっての個人と家族の宗教と、靖国神社と国家神道のような国にとっての宗教があったようです。一般の人々にとっての宗教の形は、日本人の祖先礼拝や家庭での信心に近いところがあるように思います。ひと昔前の日本ではどこの家にも仏壇があって、神棚があって、毎日水とご飯を供えていましたよね。お盆になるとお墓に行って花や供物を供えたり。メソポタミアの人たちも、同じようなことをやっていたようなんです。日本の「お盆」と同じように、ある時期になると祖先の墓に行って、水や食べ物を供えたりしていました。

――本書を読んでいて、意外と馴染みのある感じがしたというか、思わぬ親近感を抱きました。

山田:そうですよね。外国からゲストがくると、私はよく日本の神社につれていくんです。日本の神社には大きな神殿があって拝殿があって、その他にお稲荷さんがあって、いろいろな神様が一つの空間に同居している多神教世界じゃないですか。それは、メソポタミアによく似ている。海外からきたアッシリア学者はみんな喜びます(笑)。

――キリスト教の教会とは、ちょっと違いますよね。

山田:そうなんです。だから私も、よく学生たちに言っています。実は意外と日本と似ているとこもあるんだよ、と。本書を読んで、従来の典型的なアッシリアのイメージとは違うところを感じてほしいです。きっとアッシリアのイメージも変わってくると思います。

――ちなみに、アッシリアの歴史について、現在のイラクの人々はどれぐらい知っているのでしょう?

山田:現在のイラクは、8割近くがアラブ人のイスラム教徒で、そのほかクルド人やアッシリア人などのマイノリティーがいます。マジョリティーであるムスリムの人たちの多くはアッシリアにはほとんど関心がないと思います。イスラム教ではムハンマドが出てくる前は「無明時代」と言って、無秩序で退廃した時代とされています。だから、ムハンマド以前を顧みることはほとんどない。彼らにとっては「歴史以前」の話になるわけです。

ただ、最近は考古学に目覚めて、かつてのアッシリアも自分たちの国の歴史なんだと考える人も増えています。博物館を作って粘土板や考古資料を保存したり、遺跡を復元したり、保存して、研究する人を増やそうという機運が増してきている。欧米で教育を受けた人たちが国に帰ってきて、自分たちが生まれ育ったところの歴史や文化を改めて捉えなおそうとし始めている。そのポテンシャルは非常に高いですし、彼らはきっとヨーロッパ人とは違う感覚でやると思います。『旧約聖書』的な常識とは違うアプローチで、自らが暮らす国の歴史と文化の一部としていろいろと物事を見ていくと思うんです。かなり期待しています。

――今後は、現在そこに暮らす人々によって研究が進んでいく可能性がある?

山田:進んでいくでしょうね。まだまだいろいろなものが発掘される可能性がありますし、昨今の考古学では、考古学調査で見つかった遺物や文化遺産を国外に出さなくなっていますから。かつては大英博物館やルーヴル美術館のような欧米の博物館に持ち出されていたのですが、今はそれをもとの国に返却すべきであるという流れがある。そのため、現地の人々と組んで一緒に研究をするような形が今後は増えていくでしょうし、それは現地の人々の歴史認識にとっても、西アジア研究全体にとってもあるべき姿なのだろうと思います。

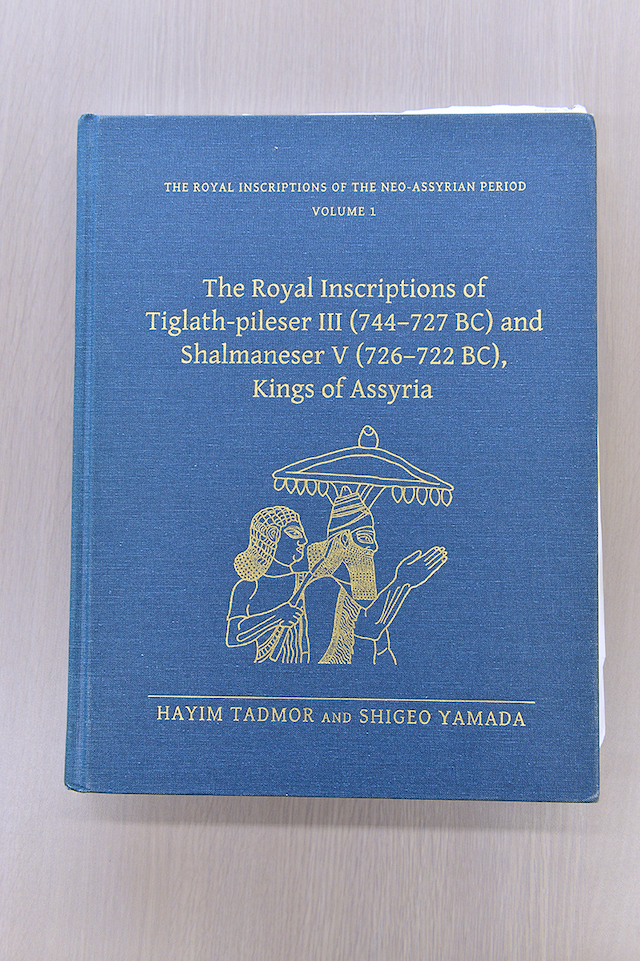

■書籍情報

『アッシリア 人類最古の帝国』

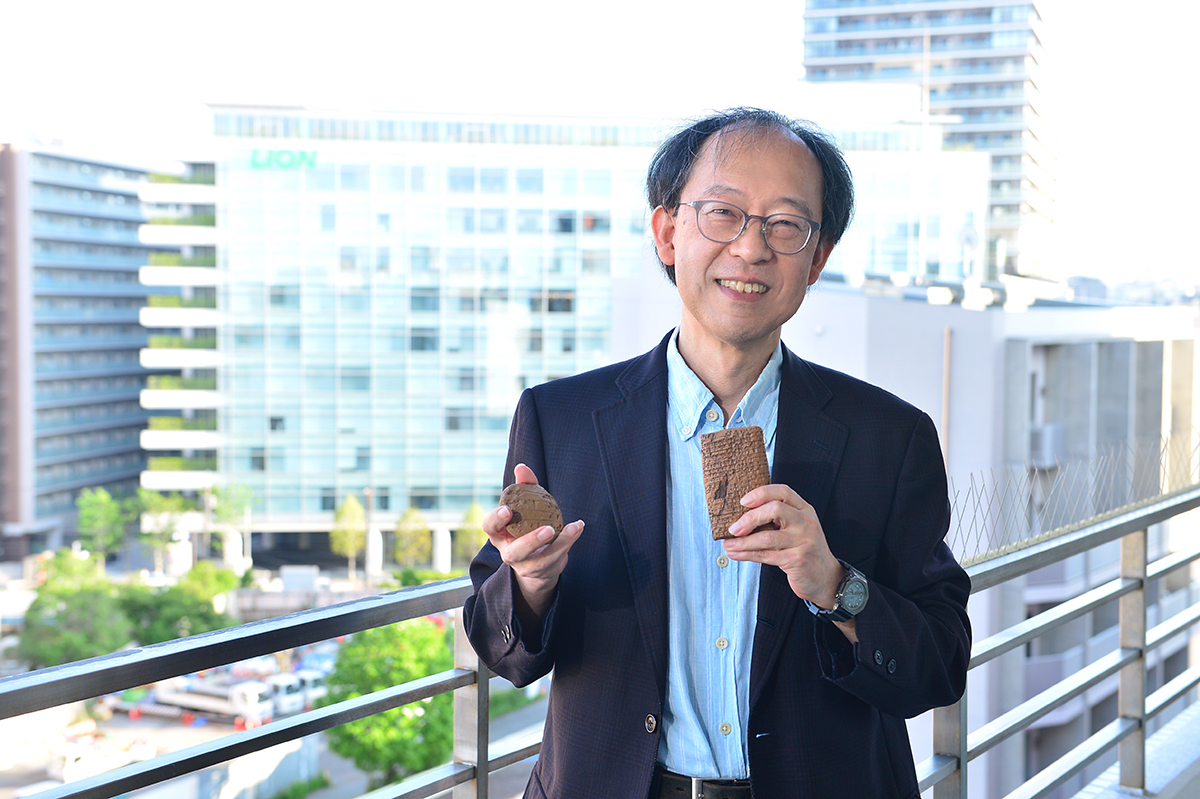

著者:山田重郎

価格:1210円

発売日:6月7日

出版社:筑摩書房