人類最古の帝国・アッシリアには「投資信託」もあった? 楔形文字が伝える、高度な都市文明

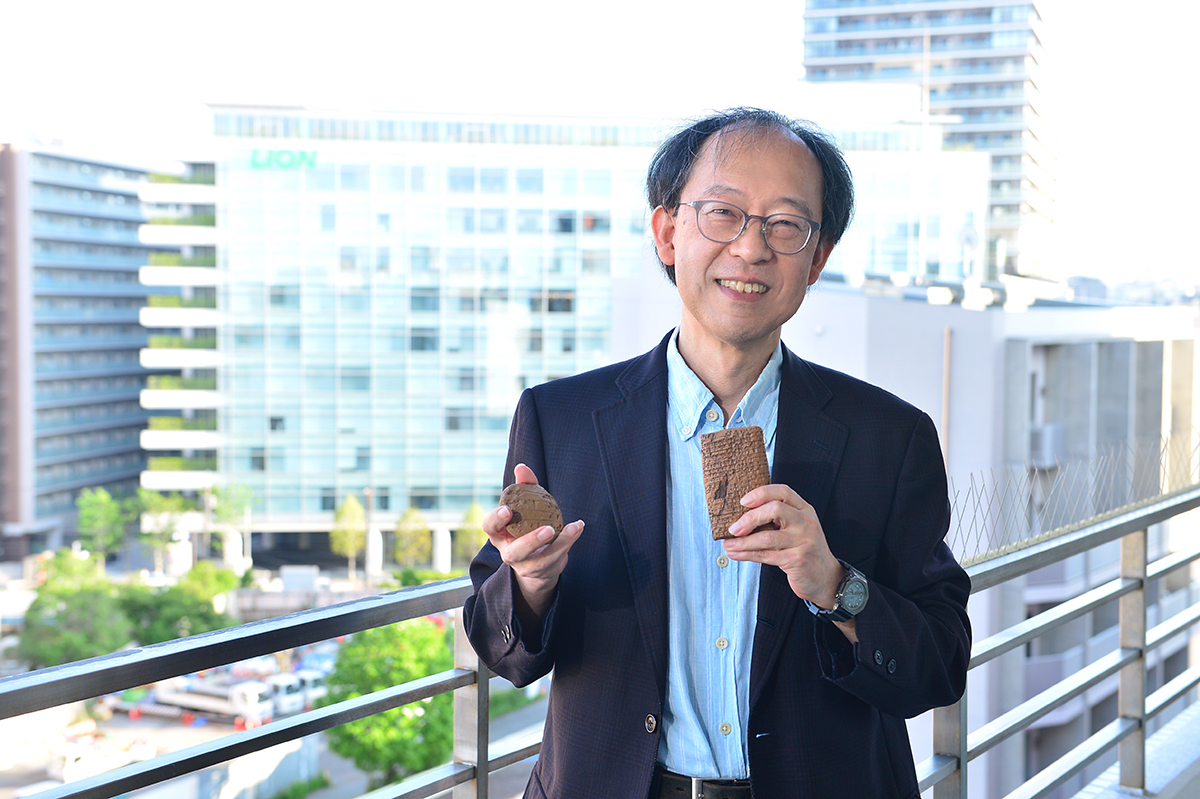

古代西アジアの粘土板文書は約50万点ほど

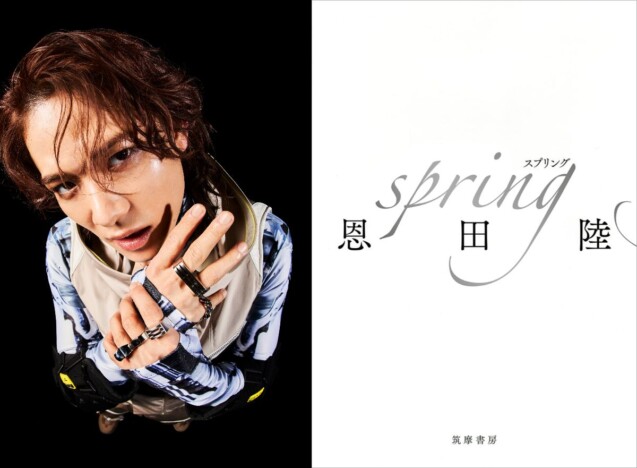

――本書『アッシリア 人類最古の帝国』を書かれた理由を教えてください。

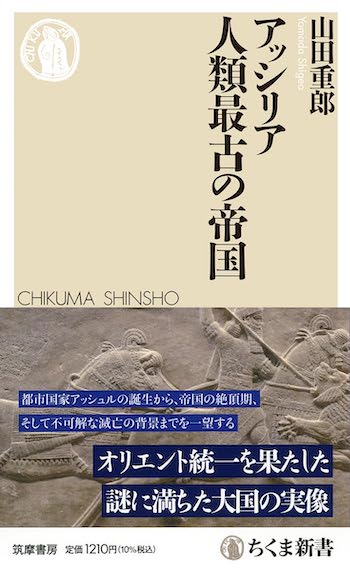

山田重郎(以下、山田):アッシリアについて読みやすい形で書かれた本は、ほとんどありません。一般に出回っている歴史本とか教科書に書かれているアッシリアについての記述も非常に少なく、ウェブサイトなどに間違った情報が掲載されていることもあります。以前から、学術的に信頼できる一般向けの読み物が必要だと思っていました。そこに「ちくま新書」さんからお誘い受け、渡りに舟とこの本を書きました。

――高校生が使う世界史の教科書などでも、いちばん最初のほうで2、3行触れるだけですよね。

山田:そうなんです。だから、アッシリアについて知っていたとしても「軍事大国であって、理不尽な政策によって周辺の国々を支配したけれど、その苛烈な支配はやがて反乱を招いて、あっという間に滅んだ」というような、非常に単純な画一化されたイメージしか伝わっていない。それに対してローマ帝国、あるいは古代ギリシアに関しては、多くの紙幅を割いて、その政治はもちろん文化や芸術に至るまで幅広く書いてある。バランスが悪いというか、ユーロセントリック、つまりヨーロッパ中心主義的な考え方が背景にあるように思います。

明治維新以降、日本が近代化するときにヨーロッパの歴史学の伝統から多くを受け入れたため、日本の教科書でも西欧文明の源としての古代ギリシアとローマ帝国に重きを置いていて、いわゆる「世界史」が本格的に始まるのはそこからです。そのため、古代ギリシアよりも前にあった大きな国家――それこそ、アッシリアなどの歴史が軽く扱われているんです。一方で、現在発見されている史料の数に注目すると、アッシリアをはじめとする古代西アジアの粘土板文書は、実は約50万点ほどもあります。それに対して、ローマ時代のラテン語の出土文字資料はその半分くらい、古代ギリシアの出土文字資料はさらにそれよりずっと少ないんです。

――古代西アジアに関して、そんなにたくさんの史料が残っているんですね。

山田:当時のアッシリアで用いられていた「楔形文字」で刻まれた粘土板文書は、朽ちてなくならないし火災にあっても消失せずにむしろ焼き締められるから、実はすごくたくさん残っていて、かなり詳細なことがわかっているんです。にもかかわらず、古代史の叙述においてこれだけ扱いが違うというのはやはりバランスが悪いと言わざるを得ません。ヨーロッパ中心的な見方をこの本によって正そうとまでは思いませんが、まずは多くの方が知る機会の少ない古代西アジアの歴史に触れていただきたいと考えて、今回の本を書きました。

――本書の構成は、いわゆる「古アッシリア」時代から「領域国家アッシリア(中アッシリア時代)」の成立、そして「アッシリア帝国」の成立と滅亡まで、紀元前2000年頃から紀元前7世紀頃にわたるアッシリア約1500年の歴史が「通史」という形で書かれています。その「書き方」については、どのような意図があったのでしょう?

山田:アッシリアのことをまったく知らない人のために、よりくだけた形で書くこともできたし、面白いところだけを拾って書くこともできたのですが、本書は教科書代わりに使ってもらえるようなものにしたいと考えて、アッシリアという国の全体像が伝わるように構成しました。巻末にアッシュル/アッシリアの歴代の指導者/王を並べた「王名一覧」を入れたのもその一環です。

そのため、少し硬めの内容になってしまったかもしれませんが、通史として基本的なことは網羅したつもりなので、アッシリアに興味を持ったときに一番に参照してもらえるような本になっているんじゃないかと思います。とはいえアッシリア史の中には神話化され、今日でもゲームのキャラクターとして親しまれているような人物もいます。サムラマト(セミラミス)が典型ですね。アッシリアを身近に感じてもらえるよう、そういった話もところどころに盛り込みました。

もうひとつ意識したのは、なるべく新しい情報を入れること。学問は日々進歩するもので、日本でもときどき古文書や木簡が発掘されて、歴史が更新されることがありますよね。それは西アジアでも頻繁に起こっているので、学術的な面から見て、最新の知見を入れるように工夫しました。

楔形文字が伝える高度な都市文明

――そもそもアッシリアは、どんなふうに成立した国なのでしょう?

山田:日本もそうですけど、最初に縄文時代のように狩猟採集で生活する人々の村落があって、その後、農業村落が生まれ、さらに大きな集住が起こって町を形成していくようになります。人類最古の都市と言われているのが南メソポタミアのウルクという場所で、だいたい紀元前3500年から3000年ぐらいに都市が成立したと言われています。市域を囲む城壁があって真ん中に神殿がある大集落です。

何万人という人々が住んでいて、農業をやっている人もいれば、狩猟をやっている人もいて、さらには商人、工人、祭司のような人たちもいた。メソポタミアには木材や石材などがないので、外から輸入もしていました。経済的にも政治的にも外の世界と繋がったダイナミックな都市文明が生まれ、西アジア各地に都市が生まれていきました。そうした都市のひとつにアッシュルという現在のイラクの北部に位置する都市があり、この都市アッシュルを起源として、領域国家となって独自の発展を遂げていったのがアッシリアです。

――それが紀元前3000年ぐらい?

山田:メソポタミア文明のはじまりが紀元前3000年くらいということです。アッシュルに人が住みはじめたのは、その500年後くらいのことです。メソポタミアの都市文明では、先ほど言ったように都市と都市のあいだで交易や情報交換が行われていました。物流をはじめとする広範囲のネットワークがあり、少なくとも西アジアのペルシア湾から地中海ぐらいまで物が動いていました。都市での穀物、家畜、そのほかの物品のやり取りを記録するために発明されたのが「楔形文字」でした。

それは、やがて西アジア各地に広がり、行政経済活動以外のことも含め、あらゆることが文字で書かれました。粘土板や石材に書かれた「楔形文字」のおかげで、この本の中にも書いたようなたくさんの情報が得られています。

――コミュニケーションツールとしての「文字」があることが、メソポタミアにおいては、非常に大事だったわけですね。

山田:文字の発明は、非常に大きな社会、世界を組織化することにつながりました。たとえば、1年分の会計書を粘土板に刻んで、それを10個並べたら10年分の情報を記録できます。それを運べば1000キロの道のりを超えてその情報を伝えることもできる。さらに世代を超えて伝えることもできる技術なので、物事を長期間記録しダイナミックに活用することができるし、労力を集めて組織したり動かしたりするのに便利です。大国家アッシリア成立には、文字の存在は不可欠だったと思います。

――先ほど、アッシリアという国はステレオタイプで語られがちだという話がありましたが、実際はどんなところが特徴的な国だったのでしょう?

山田:イメージ通り、残虐ではあったと思います。ただそれは非常にポジティブに捉えられているローマ帝国だって同じで、彼らも地中海を統一するのにギリシアを滅ぼし、カルタゴを滅ぼし、たくさんの人を殺しているわけです。しかしながら、法律が素晴らしいとか、建築が素晴らしい、あるいはその文化が素晴らしいといった面が強調されている。それはやはり、ローマこそがヨーロッパ世界の基礎を作ったと、ヨーロッパの人たちが思っているからです。

――そういった「残虐イメージ」の背景には、やはり『旧約聖書』の存在も大きいのでしょうか?

山田:大いにあると思います。ヨーロッパは基本的にはキリスト教の世界であり、イエス・キリストとその弟子たちのことは『新約聖書』に書いてあります。そのルーツであるユダヤ教に関するものは『旧約聖書』に書かれているのですが、主に中東を舞台としていて、古代西アジア諸国のことがたくさん出てくる。

その中で最も紙幅を割いて書かれている国家の一つが、アッシリアです。アッシリアによって北イスラエル王国が滅んで、ユダ王国の首都エルサレムが包囲されたことが書かれているので、当然ながら悪しき攻撃者であるという印象が強い。ユダヤ人の祖先であるイスラエルの人たちの多くは、アッシリアによって各地に捕囚されて散り散りになってしまったうえ、アッシリアは不遜にも聖都エルサレムさえ攻撃したと。欧米の人たちはアッシリアに関する考古資料が発見される以前から、長年それを読み続けてきたわけです。

――それによって、残虐なイメージが浸透した?

山田:そうだと思います。しかも、アッシリアの王たちはその残虐行為を自らレリーフに彫ったりするんです(笑)。それは一種の外敵に対する「脅かし」でもあったのでしょう。少し細かいので本書には書きませんでしたが、アッシリアの王の碑文には様々なスタイルがあります。最初のうちは神々に対してへりくだった君主として、こういう神殿を作りましたという風にもっぱら建設事業について書いていたのが、だんだんと軍事遠征のことを書き始めるようになるんです。

そうして、前の王たちよりも自分がどれだけ立派であるかを書きたがるというか、自分の力を誇示するために、レリーフ芸術の中に敵の首を斬ったりとか皮を剥いだりとか、そういうことを刻むようになる。だから、実際にやったことが何かとはまた別のレベルで、どのように自己顕示をするかということでもあったんだと思います。

――それが奇しくも後世の残虐イメージに繋がっていったという。

山田:そうですね。ただ、アッシリアには確かに残虐な軍事国家という面がありましたが、本書はアッシリア=軍事国家というステレオタイプだけではなく、我々研究者が知っている他の側面も伝えたいと考えて執筆しています。