『呪術廻戦』など人気アニメでも活躍! コンセプトアーティスト・長砂ヒロが語る、表現としてのデジタルスケッチ

デジタルスケッチをはじめよう

長く続いたコロナ騒動が落ち着いたためだろうか。公園や景勝地で絵を描く人の姿を見かけるようになった。筆者も絵を描くのが好きなのだが、とはいえスケッチブックと水彩絵の具を手に外に出かけるのは、ちょっと緊張するものだ。それに、初心者にとっては画材をそろえるのも案外大変だったりするのである。

そんな人におすすめなのがデジタルスケッチである。iPadなどのタブレットがあればすぐに始めることができるし、最近では性能に優れたフリーソフトも多い。外に出ていかなくても、部屋の中に転がっているものを描いてみるだけで楽しいうえ、スケッチをしながら観察すれば、見方が一変、世界が違って見えてくる……なんてこともあり得るかもしれない。

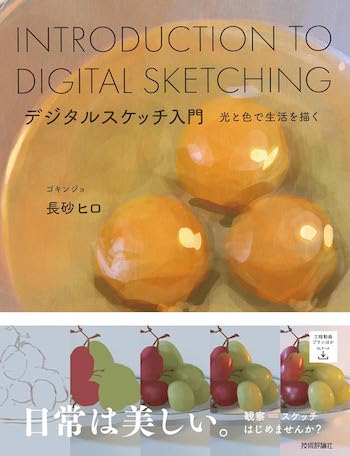

ポケモンオリジナルアニメ『薄明の翼』や『SPY×FAMILY』、『呪術廻戦』など、数々の有名アニメ作品でコンセプトアートやカラースクリプトを手がけてきた長砂ヒロ氏(ゴキンジョ)が、デジタルスケッチの入門書を出版した。『デジタルスケッチ入門 ―光と色で生活を描く―』(技術評論社/刊)には、Netflixのプロジェクトを通じてアメリカ、フランスのプロダクションとも仕事をしてきた長砂氏ならではのノウハウが凝縮されている。

長砂氏にデジタルスケッチの楽しみ方から、自身のクリエイターとしての歩みまで、多岐にわたる話を聞いた。

表現を通じて社会と繋がる

――数々の人気アニメやMVで活躍されている長砂ヒロさんですが、もともと絵や映像に関心を持たれていたのでしょうか。

長砂:美大生の頃は、インテリアやファッションなどの分野に進もうと思っていました。その一環で、20歳の頃は鉛筆デッサンもやっていたのですが、現在の僕の作風を形成しているのはやはりデジタルのペインティングの技術だと思います。大学卒業後、2~3年ほどアニメーションの美術背景の現場で働いたのち、アメリカに留学しました。アメリカでは、ピクサー・アニメーション・スタジオでアートディレクターをしていた堤大介さんやロバート・コンドウさんと連絡を取り、2014年にアカデミー短編アニメ賞にノミネートされた『ダム・キーパー』という作品に参加しました。その後、独立して35歳くらいの時に設立したのがゴキンジョです。

――ゴキンジョはどのような事業を行う企業なのでしょうか。

長砂:コミュニティ運営やアニメーション仕事の受注、教育活動なども行っていますし、自分たちの作品も作っていきます。表現を通して人や社会と繋がっていき、その結果、今の社会やそれぞれの人が今よりもより良くなることに繋がっていけたらと考えています。ゴキンジョを設立後、ポケモンの『薄明の翼』に参加し、『呪術廻戦』や『SPY×FAMILY』などのアニメのほか、ヨルシカの『春泥棒』やGreeeenの『星影のエール』などのミュージックビデオにも関わっています。

――長砂さんが手掛ける、コンセプトアートとカラースクリプトとはどのようなものですか。

長砂:コンセプトアートは作品のコンセプトを視覚化したものです。抽象的な概念を具体的にすること、とでも言えばいいでしょうか。アニメーション制作は集団作業ですから、スタッフには共通の認識が必要で、そのために制作されるイメージ画がコンセプトアートです。カラースクリプトは色の脚本です。パッと目立つ派手な絵を描くというよりも、時間軸の表現を手助けする仕事ですね。

――今回、デジタルスケッチの本を書こうと思ったきっかけはなんですか。

長砂:YouTubeでデジタルスケッチを行う配信をやっているのですが、これを見ていた編集さんに声をかけてもらいました。デジタルツールは学習の効率も良くて、限られた時間の中で習得できるのがメリット。この本ならいつでも手に取れるし、出版を通して、僕やゴキンジョが重視している「社会をよくする活動」にも繋がると思いました。

デジタルスケッチは手軽に始められる

――スケッチと聞くと、鉛筆を使って紙に絵を描くイメージがあります。そもそもデジタルスケッチとはどのようなものでしょうか。

長砂:その名の通り、パソコンやタブレットなどのデジタル機器を使って絵を描くことです。アナログも凄く魅力的ですが、デジタルツールにはアナログにはないメリットがたくさんあります。絵具の準備の手間が省け、一度塗った色を消したり、後から色を変えることも簡単にできます。アナログで絵を描けずに断念した人でも、デジタルなら絵を描けることもあるんですよ。

――デジタルならではのメリットは他にもありますか。

長砂:デジタルなら描き直しが容易にできるので、失敗を恐れる必要がありません。細かな調整もやりやすいです。デジタルといっても、あくまでも油絵具や水彩絵の具などと同じ画材ですから、人によってはデジタルを練習した後にアナログに移行することもできます。

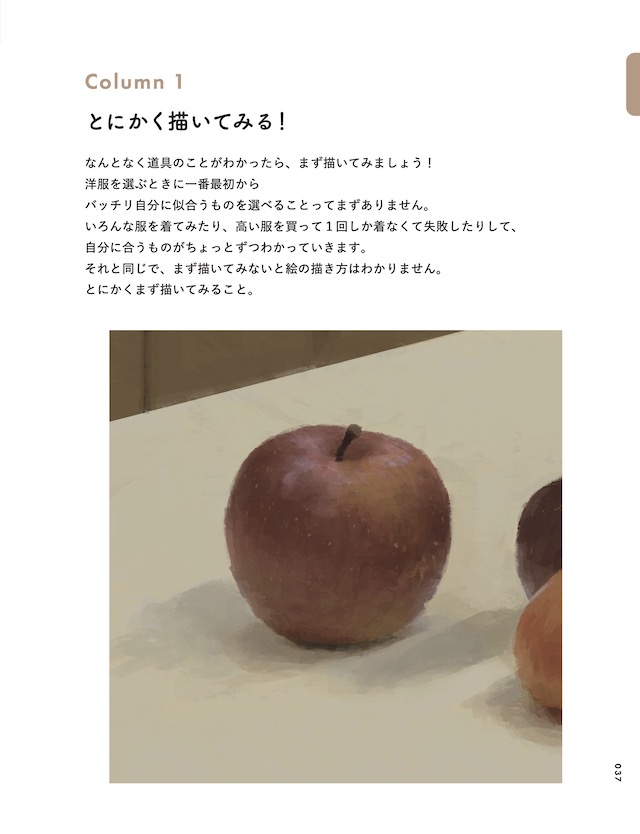

――今回、長砂さんが扱っている画題は、表紙にもある卵とか、果物とか、身の回りに溢れているものですね。日常生活の中で絵を描き始めるきは、身近なものから描くのがベストでしょうか。

長砂:その通りで、身の回りにあるものを絵にするのがいいと思います。ペットボトルの水一つを見ても新しい発見があると思いますし、普段使っているコップとか、冷蔵庫の中にある納豆や豆腐などを描く中で、日常生活の再発見にも繋がります。自分はこんなものが気になるんだなとか、自分自身を見つめ直す機会になると思います。