『呪術廻戦』など人気アニメでも活躍! コンセプトアーティスト・長砂ヒロが語る、表現としてのデジタルスケッチ

上達のコツはどこにあるのか

長砂:決して、プロ用の本格的な機材がなくても問題ありません。この記事を読まれている方は、パソコンやタブレットをお持ちの方は多いと思います。iPadをお持ちなら、アップルペンシルを買い足せば十分でしょう。画材ソフトも高価なものはたくさんありますが、フリーのお絵描きソフト(たとえばアイビスペイントなど)でも始められるので、意外に費用はかかりません。

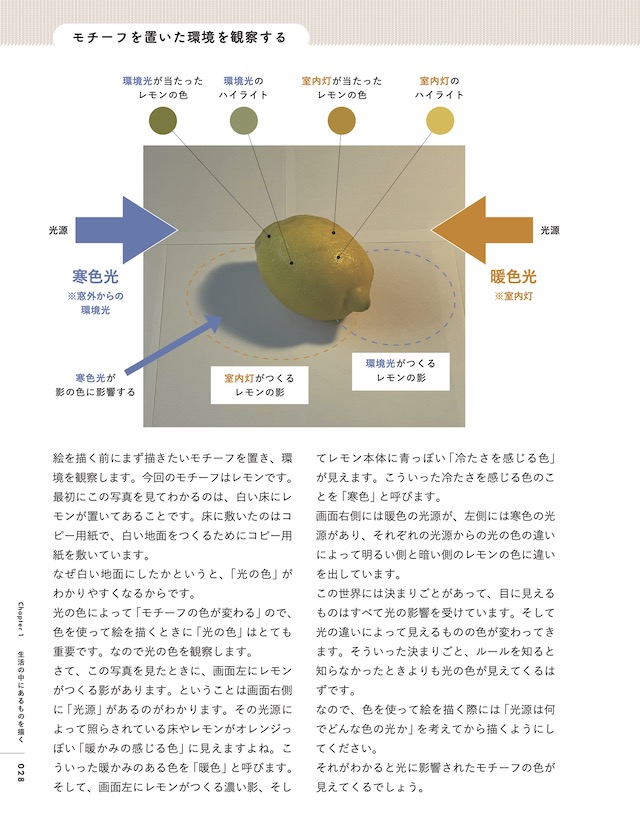

――本の中でも述べられていますが、長砂さんは光の表現を大切にしながら絵を描いているそうですね。

長砂:現実にあるものって、光の反射によって色を認知できるんですよ。光がどこに当たるのかを考えたら、暗くなる場所もわかります。果物を描くなら、最初に固有色をおき、影を描き、光を描き足していくのが上達するためのコツです。

――注意するポイントはありますか。

長砂:グラデーションをつけすぎると、立体感が失われていき、平坦な絵になってしまいます。明暗をしっかりとつけたり、どこかいびつなところがあったほうが引き込まれる絵になると思います。

――デジタルのメリットは、ネット上に作品をアップして共有できることにもありますね。

長砂:ネット上でハッシュタグを使って絵描き仲間と繋がったりして、一緒に絵を描く楽しみを共有するのもいいですね。交流の中で上達することは多いですし、わからないことを聞いてみてもいいと思います。

絵は最高のコミュニケーションツール

長砂:アメリカに留学した時、最初に寝泊まりしたルームメイトがチュニジア人とインド人でした。僕が絵を描けるとわかると、彼らは「描いてよ!」とお願いしてくるんです。似顔絵を描いてあげると、本当に喜ばれました。このことからわかったのは、絵を描くスキルは言語能力の一つであり、世界共通のコミュニケーションツールでもあるということ。日本の漫画やアニメが世界で広がっているのは、表現方法としても人に伝わりやすいからだと思います。

――プロが描いたような絵を出力できる生成AIが登場する中、YouTubeではイラストレーターなどが絵の描き方をレクチャーする動画が依然として人気です。絵を描くことが人気なのはなぜでしょう。

長砂:ネットという、誰もが気軽に発表する場所を得たためでしょう。絵は、文字や音楽などと並ぶ表現方法のひとつ。気軽に発表する場所ができたからこそ、表現の技術を学びたいという需要も高まっているのだと思います。人類には産業革命や情報革命などの歴史の転換点がありますが、現代は「表現革命」の真っただ中にあると思っています。表現は自分を知ることですし、表現がもっと身近になれば社会はいい方向に向かっていくはずだと、僕は考えています。

――日本には絵を描く人が世代を超えてたくさんいます。

長砂:コミケやコミティアを訪れたときに僕は胸を打たれたのは、何かを作って発表したいという人が、こんなに大勢いたということ。決して本が売れなくても、参加すること自体が楽しみで生きがいを見出している人もいます。こうした光景は見るたびに感動してしまいます。

――この本を読んだ方が、表現の楽しみを知る機会に繋がればいいなと思います。

長砂:これから絵を勉強する人に、気軽に手に取ってもらいたいと思います。絵を描くことで自分の生活を見直したり、自分のことを考えたり、または他人のことを考えて社会とのかかわり方を見出していく人が増えていってほしい。この本が、その一助になればと思っています。

■書籍情報

『デジタルスケッチ入門 ー光と色で生活を描くー』

著者:長砂ヒロ(ゴキンジョ) https://twitter.com/hiro_gokinjyo

価格:2420円

発売日:2024年2月13日

出版社:技術評論社