エイリアンは本格的な研究対象に ダーウィンの自然選択説から想像される姿とは?

「ワレワレハウチュウジンダ」なんて、ふざけている場合ではない。2009年に打ち上げられたケプラー宇宙望遠鏡によって、太陽以外の恒星を周回する惑星が2662個も確認され、地球以外にも生命体の棲めそうな場所が見つかり出している。宇宙のどこかに生命の存在することは、もはや確実とみられているのだ。

1990年代後半にNASAが広めた、宇宙を視野に入れて生命の起源や進化を議論する新しい学問「アストロバイオロジー」は、日本でも2015年に自然科学研究機構直轄の「アストロバイオロジーセンター」が設立されたのを契機に、本格的な研究が始まっている。地球外生命体の存在は今や空想や冗談の種というだけでなく、科学者たちが真剣に研究するテーマにもなっているのである。

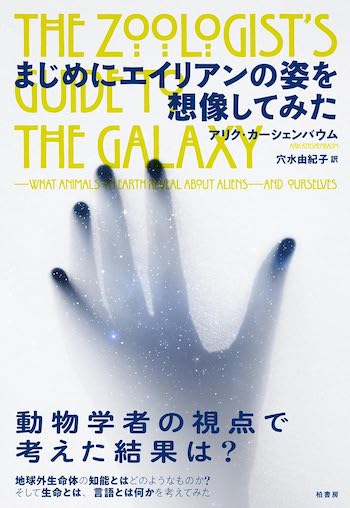

2020年に出版され今年4月に日本でも訳書が刊行された『まじめにエイリアンの姿を想像してみた』(穴水由紀子訳、柏書房)において、著者でケンブリッジ大学の動物学者アリク・カーシェンバウムは、ユニークな方法によりエイリアン(地球外生命体)の生態や行動を考察している。鍵となるのは、チャールズ・ダーウィンが提唱した進化の理論である「自然選択」だ。

生物は生息する場所の環境に適応するため、その時々で改良を重ねながら進化を遂げてきた。異性を惹きつけるために色鮮やかな姿になったり、捕食者から身を守るために巨大化したり、獲物を狙う執拗さを身に付けたり。それぞれが多様な課題を解決することにより、動植物は多様化して現在に至る。こうした自然選択による進化は、生命体の存在する他の惑星でも一般的なものであるはずだ。

そんな前提のもと、著者はエイリアンにも自然選択の原理を当てはめ、地球上の生物と共通しそうな部分を探しながら、その姿を推理していく。

たとえば、地球外生命体の見つかる可能性が高いとされる木星の衛星エンケラドゥスで、エイリアンはどのように移動しているのか? この星では30キロメートルを超える氷で覆われた塩水の海が全球に広がり、水深も30キロメートルにも達する可能性があるという。著者は生息する生物が氷と海の境界にいるか、海底にいるか、海中を泳いでいるかのいずれかのパターンであるとして、こう推測する。

〈海中を泳いでいるなら、地球上で進化した戦略――ひれをパドルのように動かす、海水を噴射する、繊毛を波立たせるなど――がここでも完璧に機能しない理由はないと思われる。しかし、氷と海の境界にはまた別の生態系があるかもしれない。地球では生命が進化した海底は海の下にあるのに対し、エンケラドゥスでは液体の海の上に固体の氷の天井がある〉

〈この生態系は多くの点で海底に似ているが、逆さまになっている(略)氷の天井を這いまわるカニに似た生物や、氷に穴を掘り上げて身を隠すミミズに似た軟らかい生物、体の上側に目があって、氷の天井に付着する獲物を探して海中を泳ぎ回り、下から急襲して捕食する生物などがいるだろう〉。

著者も断りを入れているが、本書でエイリアンが緑色かどうかを知ることはできない。ただし、彼らに備わっているかもしれない機能や行動パターンに関する情報は、参照できる地球の動物たちの多様さと比例して、このように実に豊富なのだ。

緑色以外にもエイリアンに対するステレオタイプなイメージは、いくつもあるだろう。だが興味深いことに、自然選択の基本的な原則「コストと利益のトレードオフ」について考えてみると、そのイメージの中には読者の目から見ても不自然に思えるものも少なくない。

アフリカや南米に生息する電気魚は、SFに出てきそうなコミュニケーションのシステムを持つ生物である。体内の特殊な発電器官を使って電気シグナルを発生させ、周囲の環境を認識し情報を伝達もできる。便利そうではあるが、地球上では少数派である大きな理由の一つがコストの問題だ。シグナルを発するには多くのエネルギーを必要とし、受信した側は解読するために、脳の多くの領域を割かなければならない。