鳥山明『ドラゴンボール』を改めて読む 古典的な「面白い物語」のパターンをどう取り入れたか

かつてジョージ・ルーカスが『スター・ウォーズ』のストーリーを構想した際、ジョーゼフ・キャンベル(神話学者)が提唱する古今東西の英雄譚の基底構造を参考にしたというのは有名な話だが、先ごろ急逝した鳥山明の代表作『DRAGON BALL』もまた、古典的な「面白い物語」のパターンがいくつも取り入れられている。

※以下、『DRAGON BALL』のネタバレあり。

物語のベースは『西遊記』

たとえば、同作の初期の世界観とキャラクター造形のベースにあるのは、『西遊記』である。

いまさら説明不要かとも思うが、『西遊記』とは、唐代の僧・玄奘がインドまで経典を取りに行ったという実話をもとにした冒険譚であり、その後の娯楽作品群にも多大な影響を与えている。とりわけ日本の漫画への影響は計り知れず、『DRGON BALL』以外の作品をいま思いつくままに挙げてみれば、手塚治虫『ぼくの孫悟空』、杉浦茂『少年西遊記』、赤塚不二夫『そんごくん』、小池一夫・小島剛夕『孫悟空』、諸星大二郎『西遊妖猿伝』、漫☆画太郎『珍遊記』、さいとう・たかを『CHO八戒』など――いずれも傑作揃いだ。

ギャグやコメディ調の作品が多いのは(『DRAGON BALL』も初期の頃は、バトルよりもコメディの要素の方が大きかった)、たぶん、誰もが知っているネタとして、『西遊記』が“料理”しやすいからだろう。

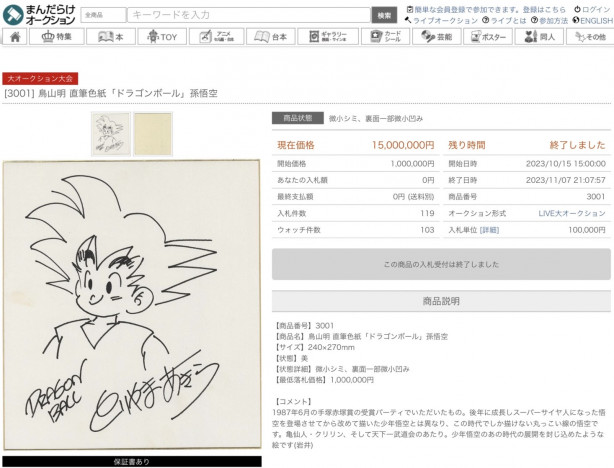

また、“お宝”探求の物語――すなわち、「遠い場所へ行って貴重な“何か”を持って帰ってくる」という冒険譚も、スティーヴンソン『宝島』からルーカス、スピルバーグの「インディ・ジョーンズ」シリーズにいたるまで、エンターテインメント作品の1つの定型であり、そういう意味では、『DRAGON BALL』の主人公・孫悟空は、物語の初期においては、「どんな願いでも叶えてくれる7つの玉」を、中盤以降は、「己の限界を超えた強さ」を探し続けたヒーローだったといえるかもしれない。

しかし、あらためていうまでもなく、いくつもの冒険を通して彼が得た最大の“お宝”は、愛する家族と仲間たちである。

山田風太郎的集団バトルの妙

少年漫画を盛り上げる演出の1つとして、敵味方に分かれた主役級のキャラクターたちが集団バトルを繰り広げるというストーリー展開がある。

トーナメント戦からチーム戦までその戦い方はさまざまだが、『DRAGON BALL』でいえば、人気を決定づけた(あるいは、方向転換した)といわれる第21回「天下一武道会」以降、徐々に物語は集団バトル物としての色合いを強めていく(余談だが、その後も何度か天下一武道会は開催されるのだが、孫悟空が優勝したのは1度きり、というのも面白い)。

なお、この種の集団バトル物のルーツは、山田風太郎の小説「忍法帖シリーズ」だといわれている。むろん、さらなる源流を辿っていけば、おそらく『水滸伝』や『三国志演義』あたりに行き着くことだろうが(いずれも膨大な数の豪傑たちが次々と登場してくる物語である)、日本の漫画でいえば、横山光輝『伊賀の影丸』、石ノ森章太郎『サイボーグ009』などを経て、車田正美『リングにかけろ』が70 年代末に“ヒットのパターン”を確立したといえるだろう。

近年のヒット作でいえば、『鬼滅の刃』(吾峠呼世晴)と『呪術廻戦』(芥見下々)の2作はいうまでもなく、『東京卍リベンジャーズ』(和久井健)や『ブルーロック』(金城宗幸・ノ村優介)のような、一見異なるジャンルに思える作品でも、実は山田風太郎的な集団バトルの要素は取り入れられている。

いずれにせよ、こうした集団バトル物には、当然、主人公以外にも魅力的なキャラクターが何人も必要であり、それぞれのキャラに固定ファンがつけば、自動的に作品全体の人気は上がっていくというわけである。

“かつての強敵が味方になる”という王道パターン

主人公が一度死闘を繰り広げた相手――それも、“悪”の側にいた存在が、別の戦いでは味方になる、という展開も少年漫画の王道である。

『DRAGON BALL』では、ピッコロとベジータがその種の代表的なキャラクターだといえるが、とりわけ前者(ピッコロ)と孫悟飯が師弟関係を育んでいくくだりは、何度読み返しても胸が熱くなる。かつて父親(孫悟空)が命を賭して戦った相手が、その息子に厳しくも愛のある修行を行う。そして、亡き父の代わりに、技だけでなく、人として大切な“何か”をも伝えていく。これほど感動的な展開が他にあるだろうか。