宮台真司が読み解く『進撃の巨人』最終回 エレンたちの下した「最終解決」の意味とは?

日本とドイツの「最終解決」

『進撃の巨人』が描く悲劇とその乗り越え方を、現実に探そう。戦後ドイツが分かりやすい。国論に大きな影響を与えた1946年カール・ヤスパース講義と、1985年リヒャルト・フォン・ヴァイツゼッカー大統領演説は、ナチスの悲劇を起こしたドイツが、ヨーロッパで生き残るためにとるべき唯一の道は、尊敬される国になることだと明言している。

謝らないというドイツ人の元々の傾きを踏まえるべきだが、ヴァイツゼッカーは「罪」と「責任」を分けた。ドイツ国民全員がナチスの暴虐で同じ「罪」を背負う筈がない。生まれてなかった者も軍人・軍属・民間人の区別もある。だから大統領が国民を代表して謝罪はできない。だがドイツ国民であり続けようとするなら担うべき「責任」があるとした。

あなたがドイツ人として生きていくことで得る利益がある。ならば子々孫々がドイツ人であることで不利益を受けないようにコモンズ(共有財)の増進に努力することが、あなたの「責任」だ。それを果たせばあなたの利益も増進するだろう。そこには1コモンズ論、2フリーライダー批判、3利己的利他の肯定の、3つの柱がある。とても説得的だ。

エルディア国で改心したガビの逸話への、若い読者らの反応が興味深い。「あんたらの親が過去にこんなことをしたと言われても、生まれる前のことについて責任を取れないよ」と。自然な反応である。そこにヴァイツゼッカーが注目した。だからこそ「あなたに罪はない。でもドイツ人であろうとする限り責任はある」と国民に呼び掛けたのである。

ガビの逸話が象徴するように、若年世代と年長世代では何が罪なのか―従って何が正しいか―が違って当たり前。「エルディア国という一つの境界線の内にいるから価値観を共有できる」などあり得ない。それを『進撃の巨人』が踏まえる。これぞヴァイツゼッカー演説の前提だ。だから彼は、事実上の運命共同体論とタダノリ批判を持ち出したのだ。

運命共同体であるのは、そう思うか否かの主観に関係ない。主権国家を主体とする国際関係の仕組みの客観的帰結だ。その事実に日本人は気付かずに来た。東西分割されたドイツと違い、アメリカにおんぶに抱っこで戦後復興。政府間賠償もアメリカの圧力で日本に有利に纏められた。だから1993年の河野談話までは被害体験ばかり語り伝えられて来た。

だから、謝罪したと思ったら、舌の根も乾かぬ内に謝罪は間違いだという政治家が出て来る。単なる愚昧の反復だ。ドイツは一切謝罪しない代わりに、国単位・自治体単位・企業単位で戦争の個人賠償に応じ、表現の自由を曲げてナチ翼賛を非合法化、近代法の原則を曲げてナチの時効を除去して来た。悪いと思うか否かという主観には関係ない。戦略だ。『進撃の巨人』では、自らを被害者だと思って来たエルディア人が、過去に巨人として世界を恐怖に陥れた加害を突きつけられ、それにどう向き合うのかが「最終解決」への発端になる。それが上手くいくか否かは別に、「主観より客観」「情緒より戦略」というスタンスが前面に押し出される。だから最終回に到るまでスキがない。そんな作品は珍しい。

誤解なきように言い添えるが、この戦略的スタンスは倫理的だ。ただし他国(の人)に悪いことをした、という世代や時代で移ろう気持ち「ではない」。「エルディア人たち」という集合的主体が過去に為した営みゆえの「客観的位置」を前提として、それでも「エルディア人たち」を救う貫徹の構えだ。学問する人間として、子供が読んでも安心できる。

それを踏まえて言うと、エレンは興味深い。「客観的位置」を前提とした自分の戦略に対する懐疑を抱き続ける。正解に見えて間違っているという原罪意識の如きものがある。キリスト教的に言えば「人の善悪判断は必ず間違いを含む」という善悪判断の必謬性だ。「仲間を守る」という倫理的営みに乗り出しても付き纏う本質的問題で、感動的な部分だ。

『女は二度決断する』『銀河鉄道の夜』との類似性

エレンの原罪意識は、宮澤賢治『銀河鉄道の夜』で描かれたモチーフと共通する。これは草稿として遺された作品で、完成した形がどうだったかは定かでない。幼少期に読んだバージョンでは、まずジョバンニのカムパネルラに対する階級的怨念が連ねられ、直後にカムパネルラが死ぬ。婉曲表現ではあるものの、文脈的には階級的復讐の成就を表現する。

ところが、死んだはずのカムパネルラとの銀河旅行を通じ、カムパネルラが圧倒的に利他的存在で、自分がとんでもない思い違いをしていた事実をジョバンニは知る。賢治は世直し宗教の日蓮主義に帰依。テロを肯定する日蓮主義の極右組織「国柱会」会員だ。「暴力的な世直しはやらなねばならぬが、それは必ず間違う」ことを描いた作品だと言える。

同じモチーフを描いた作品に、トルコ系ドイツ人ファティ・アキン監督の『女は二度決断する』(2017年)がある。夫と息子を殺したテロの犯人夫婦に復讐しようとする女。夫婦を爆殺するつもりだったが、観察する内に「もしや悪ではないのかもしれない」と認識が変容する。それで単なる爆殺を取りやめ、自らをも裁く自爆で、夫婦もろとも命を失う。

どんな経緯があれ敵味方の二分法はカテゴリカルだ。カテゴリーは必ず単純化を伴う。だから観察を通じて相手の人となりが分かれば、主観的なカテゴリーへの帰依が揺らぐ。だが既に述べた通り、世の中がカテゴリーで動く客観的事実は揺らがない。さてこのアンチノミーをどうするか。この問題設定が『銀河鉄道の夜』と『進撃の巨人』とを貫徹する。

エルディア=日本 原罪という概念

当初読者には分からないが、エルディア国は記憶を消去された人々の国。まさに戦後日本の姿そのものだ。壁の内で生きる人々に加害意識はない。ただし諫山氏には日本に限らぬ一つの摂理だとの認識がある。先住民虐殺の上に建国されたアメリカを思えばいい。誰かが舵を切り間違えたのではない。大規模定住社会とはそういうものだとの見切りがある。

圧倒的に正しい。加害抜きに成立する大規模定住社会などあり得ない。大規模定住社会(=文明)は外部を消去する「クソ社会」である他ないのだ。この洞察が作品全体を貫徹する。そんな作品が今まであっただろうか。同じく善悪認識のトートロジーを批判する『鬼滅の刃』と比べても、人の原罪を国家の原罪に拡張する点で、より高度な作品である。

最後にエレンがミカサに介錯して貰うのは何故か。それを僕らが納得しながら受け容れるのは何故か。そう。自分は「仲間のために」最終解決を行うが、にも拘わらず、否、だからこそ間違っているからだ。これは、普遍の摂理を徴候的に―もやもやとした未規定な形で―示す神話だ。繰り返す。これはどうとでもあり得る物語ではない。神話なのだ。

人の原罪と国家の原罪を描く神話だ。原罪とは何か。神は自らの似姿として人を作った。だから人は神を真似て善悪判断する。だが神は絶対的。人は相対的。人の善悪判断は必謬だ。時間的限界:終り良ければ全て良しだが、終りはどこか。空間的限界:仲間を守ることは仲間以外を守らないことだが、仲間とは誰か。人はこの未規定性を必ず忘却する。「初めに言葉ありき」(ヨハネ黙示録)。だから言葉以前に神がいる。神は言葉を超える。人は言葉を使うので神を捉えられない。「私はあるである」(出エジプト記)。神の存在は世界の存在。であれば言葉を使う人には世界は捉えられない。そう。世界は根源的に未規定なのに、人は言葉を使って社会を営む。『進撃の巨人』はその痛みを語る神話なのである。

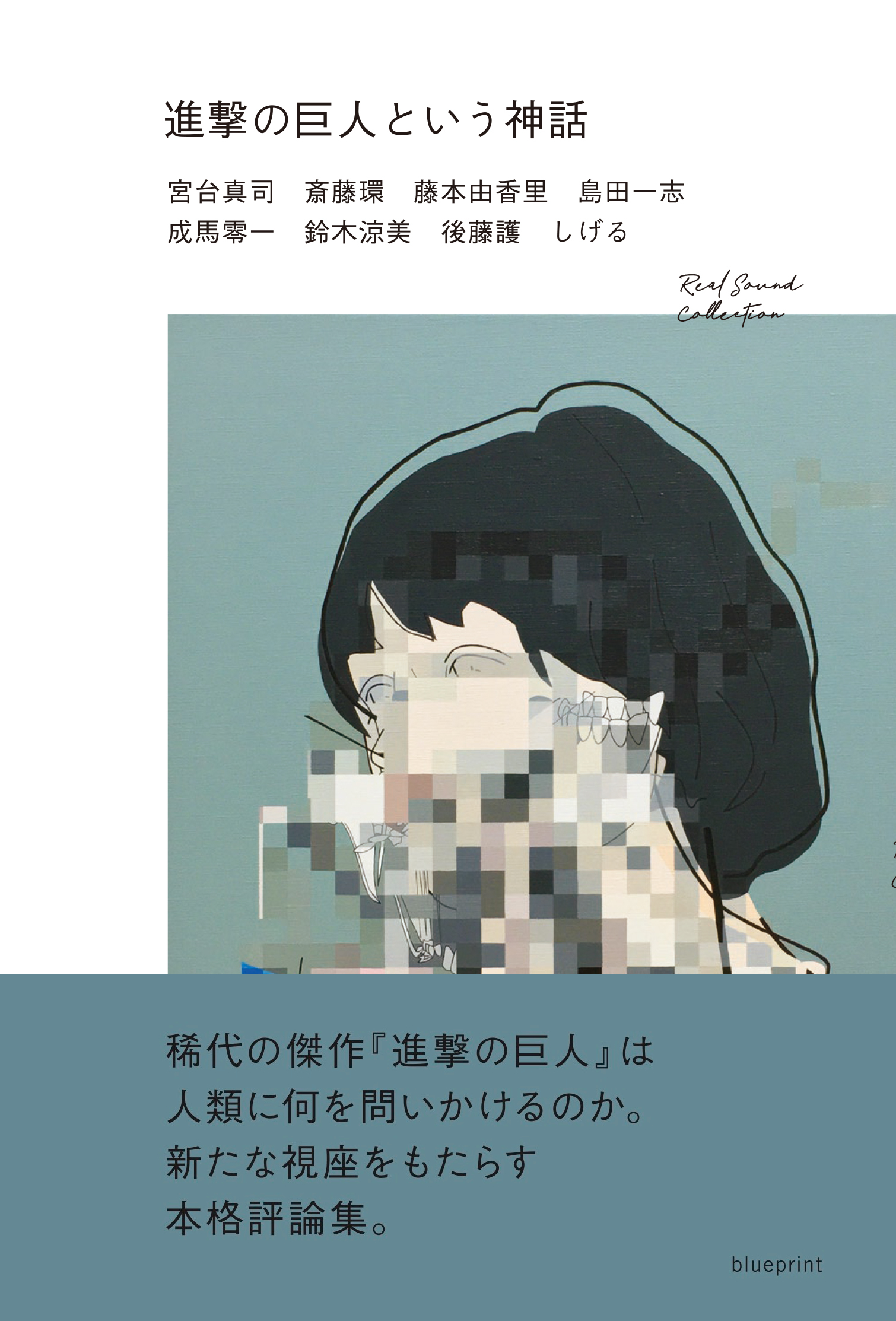

■書籍情報

『進撃の巨人という神話』

著者:宮台真司、斎藤環、藤本由香里、島田一志、成馬零一、鈴木涼美、後藤護、しげる

価格:2,750円(税込)

発行・発売:株式会社blueprint

販売サイト:https://blueprintbookstore.com/items/6204e94abc44dc16373ee691

■目次

イントロダクション

宮台真司 │『進撃の巨人』は物語ではなく神話である

斎藤 環 │ 高度に発達した厨二病はドストエフスキーと区別が付かない

藤本由香里 │ ヒューマニズムの外へ

島田一志│笑う巨人はなぜ怖い

成馬零一 │ 巨人に対して抱くアンビバレントな感情の正体

鈴木涼美 │ 最もファンタスティックなのは何か

後藤 護 │ 水晶の官能、貝殻の記憶

しげる │立体機動装置というハッタリと近代兵器というリアル

特別付録 │ 渡邉大輔×杉本穂高×倉田雅弘 『進撃の巨人』座談会