宮台真司が読み解く『進撃の巨人』最終回 エレンたちの下した「最終解決」の意味とは?

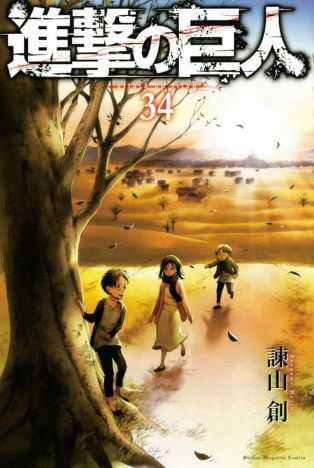

テレビアニメ『「進撃の巨人」 The Final Season完結編(後編)』(進撃の巨人 最終回)が、NHK総合で11月4日24時より放送される。原作者・諫山創は、本アニメの最終回について「僕の希望で少しだけラストのネームを描き直させていただきました」とコメントしており、原作との違いも注目のポイントとなりそうだ。

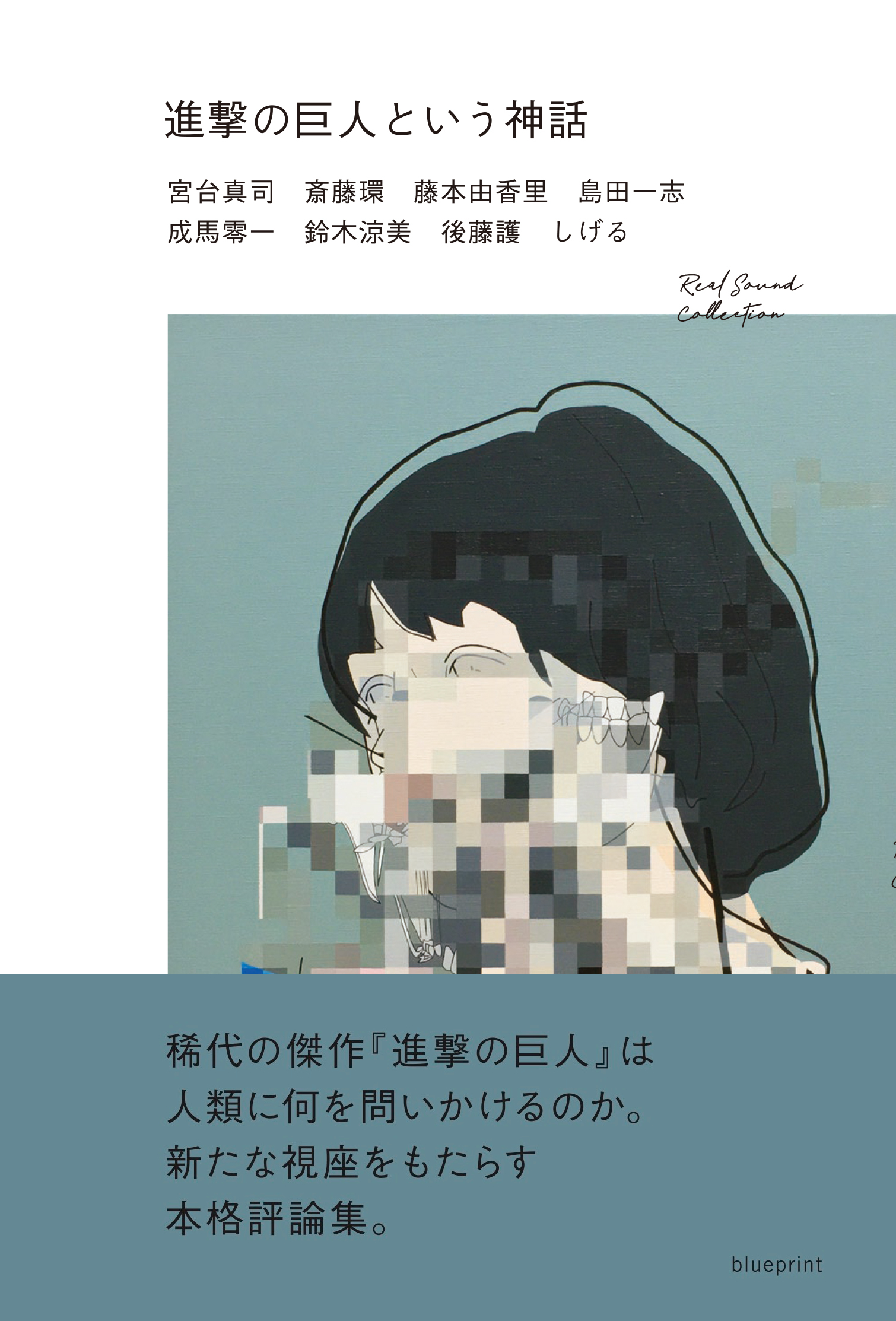

リアルサウンド ブックでは、アニメ『進撃の巨人』の最終回を受けて、評論集『進撃の巨人という神話』より社会学者・宮台真司による評論「『進撃の巨人』は物語ではなく神話である」を改めて掲載する。最終回の解釈の一助となれば幸いだ。(編集部)

※本稿は『進撃の巨人』のネタバレを含みます。

トートロジーを超える日本的作品

『進撃の巨人』は日本的な表現伝統の上にある。『鬼滅の刃』(吾峠呼世晴)、『ベルセルク』(三浦建太郎)、『MONSTER』(浦沢直樹)などの優れた漫画には、僕がアメリカでレクチャーするときに「オフビート・フィーリング(ビートの裏取り)」として説明する日本的な伝統が、貫徹している。善は善、悪は悪というトートロジーを超えるのである。

人ではないもの──『鬼滅』の鬼や『進撃』の巨人──が、直ちに悪ではなく、実は善である可能性が、屈折した形で表現されている。「鬼の目にも涙」とも言うが、善は善、悪は悪というトートロジーを超えるのが日本の表現伝統なのだ。欧米の「ピカレスク」の伝統に近い。ちなみに海外の日本コンテンツ愛好家にはピカレスクが好きな人が多い。

自分は正義だと主張する者たちが溢れる。単純な図式による道徳的な釣りは、誰もが乗れそうだ。だから鬱屈した者が正義を騙って悪を叩く。それがさもしいのは、正しさをめぐる社会問題ならぬ、当人らの不安の埋め合わせという人格問題だからだ。社会システムと心理システムの問題を混同しがちな昨今を、『進撃の巨人』は前提として踏まえている。

主人公エレン・イェーガーは何が真実なのかに常に向かい合い、真実に「開かれて」いきつつ、自国=エルディア国の正義へと「閉ざされて」いく。この両義性が、昨今の「ウヨ豚」や「糞リベ」みたいなクズ(言葉の自動機械・法の奴隷・損得マシーン)とは違う。法外に「開かれて」いるが、法外の掟の内に「閉ざされて」いる。そこに悲劇がある。

主要キャラクターたちの設定 <閉ざされ>と<開かれ>

『進撃の巨人』が成功した理由に、主人公のエレン、幼なじみのミカサ・アッカーマン、アルミン・アルレルトという三人の主要キャラクターの設定の妙がある。巨人の襲撃から市民を保護する名目で、エルディア国を取り囲んで設置された巨大な「壁」が内と外を分ける。当初、彼らはその外には社会はないと信じる。つまり「閉ざされ」の中にいる。

エレンは、巨人に母親を食い殺された怒りに発した規範意識をベースに「なぜ腹のすわらぬヘタレのくせに調査兵団に文句を垂れる『クズ』ばかりなのか」と怒る。法にばかり敏感で、仲間を守るという掟に鈍感な、壁の内の「クソ社会」に対する敏感さに「開かれる」。そのぶん掟に「閉ざされた」存在で、最初はヒーローだが、後半にはヒールになる。

近代はいずれエルディア国のようになることを、百年前に社会学者ウェーバーが予測した。エルディア国は僕らが生きる現実だ。言葉と法と損得に閉ざされた「クソ社会」。そこに生きる人々は法に「閉ざされた」クズ。エレンは掟へと「開かれて」社会を革命するが、境界線の外に気付いて以降、掟に「閉ざされ」、外を駆逐する「最終解決」を目指す。

ミカサ・アッカーマンはエレンに惚れており、彼がやることなすこと全てを肯定して守ろうとする。吉本隆明で言えば、共同幻想と自己幻想を排して対幻想だけを生きる。実ることなき性愛的な関係に「閉ざされた」存在。相手のエレンは対幻想に閉ざされておらず、その非対称性が実りのなさを確定する。だからミカサは幸せではない。

アルミンは一人、壁の外に憧れ、あるかもしれない「海」が見たくて調査兵団に入る。作品前半では規定不能性ゆえ存在しないも同然だった壁の外、社会を超えた世界(宇宙)へと「開かれた」稀有な存在だ。社会はコミュニケーション可能なものの全体。世界は総ゆる全体。ちなみにゲーデルは、世界が(二階の述語論理では)規定不能だと証明した。

境界線を越える感情の働き(アルミン/リヴァイ)

隠喩的なのは戦闘力の設定だ。エレンとミカサは強く、アルミンは弱い。これは極めて自然だ。社会を超える世界に「開かれた」アルミンは、社会内部の表象である善悪のトートロジーを超える。「敵ながらあっぱれ」「鬼の目にも涙」のような感受性に満ちている。だが、それらは戦いにおいては圧倒的に邪魔だ。敵は鬼畜に見えなければならない。

エレンは、壁の中のエルディア国に「我々感覚」が「閉ざされている」。だから壁の外に広がるマーレ国との、本来同根のユダヤ教圏とキリスト教圏の如き対立を、激烈に戦うヒールになりゆく。だが「閉ざされ」なくして激烈に戦えない。ミカサも、エレンとの関係に「閉ざされる」。だから、エレンの敵を敵として戦うことに逡巡がなく、強いのだ。「敵でも死んだら可愛そう」の如き普遍主義では戦争を戦えない。それが徴兵国が良心的兵役拒否を認める理由だ。アルミンは、エルディア国・マーレ国に留まらず、人ならざるものも含めた万物への普遍主義的「開かれ」を生きる。それゆえ様々なアイディアや閃きが「やってくる」。だから、兵士としては最も弱いが困難な局面を打開する役割を演じる。

アルミンと優秀な調査兵団長エルヴィン・スミスとのいずれかしか救えない状況が訪れる。兵長リヴァイに選択が委ねられるが、誰もがエルヴィンを助けると考えていた中でアルミンを選ぶ。アッカーマン家の血ゆえに戦闘で無類に強い合理主義者の選択は、衝撃を与える。後に、彼にアルミンに次ぐ「境界を越える感情能力」があることが明らかになる。

リヴァイは、自国の正義を信じて巨人との戦いの先頭に立つ、元はエレンと等価な存在だ。それが物語が進むにつれて、エレンと対照的な存在へとオルタレーション(翻身)していく。以上はストーリーの分析とは異なる神話的配置の分析である。ストーリー分析は規定可能性=社会に「閉ざされる」が、神話的分析は規定不能性=世界に「開かれる」。

ベンヤミンで言えば、ストーリー分析はシンボル(語源は「合わせ鍵」で指示対象が規定可能)に、神話的分析はアレゴリー(世界は確かにそうなっているという一瞬の規定不能な感覚)に注目する。シンボルは言葉の内に「閉ざされ」、アレゴリーは言葉の外に「開かれる」。シンボルは散文言語に、アレゴリーは詩的言語(隠喩と換喩)に関係する。

血筋と壁の意味(エレン/ジーク/ガビ)ダンパー数

神話的分析を進める。リヴァイの越境的思考の背後にアッカーマン一族が背負うゲノムがあることが物語後半で明らかになる。前半では未規定だった壁の外に、実際には巨大国マーレが広がっている。一定の発動条件はあれ巨人化する能力を持つエルディア人の、血を封印すべく、マーレ国はエルディア人を、壁に囲まれた小国内に閉じ込めたのである。

エルディアの血こそ平和の敵だとするエレンの異母兄ジークが登場。エルディアの子孫を根絶やしにすれば平和維持の「最終解決」になるとする。異母弟エレンは逆にエルディア人以外の全滅が「最終解決」だとする。両者とも「地鳴らし(地ならし)」という言葉を使う。共に境界線を挟んだいずれかを全滅させることが「最終解決」だと考えるのだ。

対立すると見えるエレンとジークの共通思考。この共通思考が『進撃の巨人』における「壁」の意味を指し示す。その意味に気付いた読者はストーリー展開を待たずに気付く。敵を封印・抹消すれば味方の平和が訪れる―本当だろうか。今度は味方の内に敵味方の対立が生まれ、それでさらに敵を封印・抹消しても同じ繰り返しになるのではなかろうか。

今日の学問的水準から言えば、これは個体ではなく集団に帰属される生態学だ。同じ巣の蟻の割は集団作業に関係なく「遊んでいる」。その割を除去すると、残りからまた割が「遊んでいる」蟻になる。いつも「遊んでいる」蟻がいる。その事実が、巣の全体性を支える。同じく、いつも「敵がいる」という事実が、社会の全体性を支えるのである。

繰り返す。異母兄弟エレンとジークは「我々」の外を敵として駆逐することで、自身が属する社会の秩序を保とうとする。だがエレンのエルディア国も、ジークのマーレ国も、互いに映し鏡の如き「クソ社会」。第一巻からのエルディア市民のクズぶりが印象的だ。全問題を外部帰属化し、調査兵団に対し、貴族に対し、ブー垂れるばかりで思考しない。

これは全体の徴候となる伏線だ。連載当初から、壁の外を「地鳴らし」しても何も解決しないと誰にでも分かるようになっている。エレン目線からは守るべきエルディア国が、こんなにもクソだと幻滅させられるので、やがて読者はエレンに加担しづらくなる。代わりに読者は何に加担するか。世界はそもそもそうなっているというアレゴリーに加担する。

一つは、読者の直観に由来する。背後に、進化心理学者ロビン・ダンバーが人は150人以上を仲間とは感じないとしたゲノム由来のダンバー数がある。もう一つは、エレンの気持ちだ。仲間と一緒に舟に乗った場面がある。船に乗った仲間以外は本当はどうでもいいのではないかと思わせる。仲間を守るにはエルディア国を守るしかないという見切りである。

国民が互いに仲間だと感じる国家を国民国家と言う。二百年の歴史もない。国民の全体が仲間だなど元々あり得ない。現に今はない。今後も分断が常態である。そのことを『進撃の巨人』が描く。素晴らしい。エレンもジークも、顔の見えない国民全体を救おうとする。だがそうした国民博愛主義に見えるものは欺瞞だ、というのが諌山創氏の発想である。

マーレ国の戦士候補生で、エレンらの襲撃により仲間が死にエルディア人への復讐の鬼と化した少女ガビ・ブラウン。彼女はエルディア国で自分と同じ境遇の少女や家族と知り合い、境界線のこちらも向こうも同じであると気が付く。当初の「同じだとしても許せない」から、内的な葛藤が酷くなり、やがて許す方向に傾かざるを得ない。そのあたりの描写が実に周到である。