人々の争いは原始の時代から紡がれてきたーー『ウナノハテノガタ』が問う、他者との出会いの意味

世の中には、どうにも反りの合わない人、というのがいる。好きや嫌いの感情を飛び越えて、近づけば近づくほどにすれ違い、互いの一挙手一投足が癇に障る。それはもう努力ではどうにもならないことで、解決策はただ「近づかない」、それだけなんだということを、もっと早くに誰か教えてくれていたらよかったのに、そうすれば無駄に傷つくことも腹を立てることもなかっただろうにと、大人になってから何度か思ったことがある。

だから、伊坂幸太郎さんの発案で始まった「螺旋」企画――決して相いれることのできない「海の民」と「山の民」の争いを時代ごとに8人の作家で描き分けていくというプロジェクトの話を聞いたときは、さすがだと膝を打った。だってそんなの、みんなが共感するに決まっている。共感したうえで「近づかないで済ませられたら誰も苦労はしないし戦争も起きねーんだよ」という毒づくのも含めて。

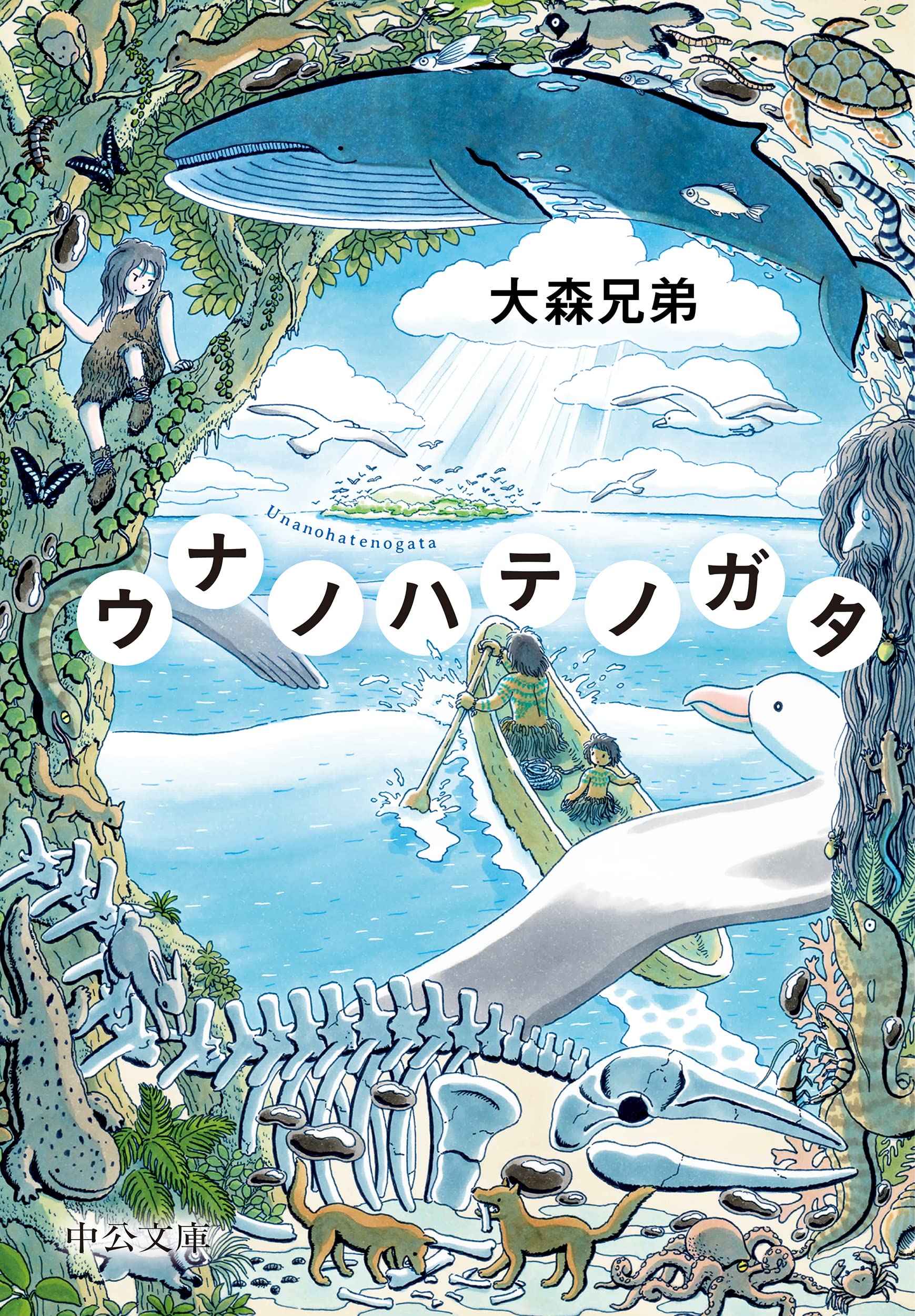

そんな、争わずにはいられない人間たちのどうしようもなさを、いちばん根源的に描いたのが大森兄弟の『ウナノハテノガタ』ではないだろうか。文明のまるで育っていない原始の時代が舞台の本作で、主人公となるのは海の民イソベリの少年オトガイだ。

オトガイの父は、ハイタイステルベと呼ばれ、特別な役目を負っている。怪我や病気などでこれまでどおり動けなくなった者を、ある島へと運びこむのだ。島ではみな体が癒えたあとに魚となり、幸せに暮らすのだと信じられているが、ハイタイステルベ以外は誰もその島に渡ることはできない。だがある日、地震による落石で手の施しようのないけがを負った母親を島に運ぶため、オトガイは父とともに海を渡ることとなる。

現代人の私たちがその設定を聞けば「ああ、島そのものが墓なのか」と察するだろう。だが、海の民に死の概念はない。虫がたかり、朽ちていくだけの身体を目の当たりにするのは、ハイタイステルベだけ。その真実を誰に告げることもできず、彼らは“ダンマリ”を強いられる。その結果、口元に苦悩の皺が刻まれたとき、ハイタイステルベとしての資格を得る。

死の概念がないということは、生きている自覚がないということでもある。海の民に、終わりはない。何があっても、自分たちの人生は続くと信じている。だから、危険をおそれず、自分の身を大切にすることもない。大切な人に会えなくてさみしい、という気持ちはあっても、喪失の苦しみはない。そんな彼らが出会うのが、自分たちとは真逆の概念をもった山の民ヤマノベだ。

死を概念ごと島に捨て去ることのできる海の民と違って、どこにも死を隠すことのできない山の民は、生きることができなくなった人々を燃やすことで弔う。死を知っている彼らは、生きることにも貪欲だから、厄災を遠ざけるために生贄も捧げる。どちらの民にも、優劣はない。ただ、土壌に即して育った文化が違うだけだ。けれど海の民にとっては、人の身体を焼失させることも、身重の少女を生贄に捧げようとすることも、信じがたく野蛮で非道なふるまいだ。山の民にとって、火葬を中断して遺体を連れ去られ、生贄を奪われたことが、生きるための祈りに対する何よりの冒涜であるのと同じように。

世の中には、そんな、どうしようもなくわかりあえない“違い”がたくさん溢れている。最初は、わかりあえるんじゃないかと思う。見た目だって同じだし、言葉も通じ合うし、互いに優しくしたいと思う気持ちもある。手を取り合って生きていけるんじゃないか、と思う。だけどだんだん、その“違い”が許せなくなる。それどころか、自分の大切にしているものを踏みにじられたような気持ちになる。言っても、やめてくれない。話しあっても、解決しない。だから争うしかない。そんなふうに連綿と紡がれてきた争いの歴史の原始が、この物語には詰まっている。