芦沢央、作家生活10年目の問題意識「今の価値観で過去を断罪することは、なんて傲慢なんだろう」

塾の経営者・戸川勝弘が、元教え子の男に殺害された。惣菜店で働く長尾豊子は、犯人・阿久津弦を匿っていた。だが、上司や同僚に疎まれている刑事・平良正太郎は、事件を追い続けている。父親から虐待されている小学6年生の橋本波留は、半地下で暮らす阿久津から残りものの惣菜をもらうようになる。そして、状況は動き出す。

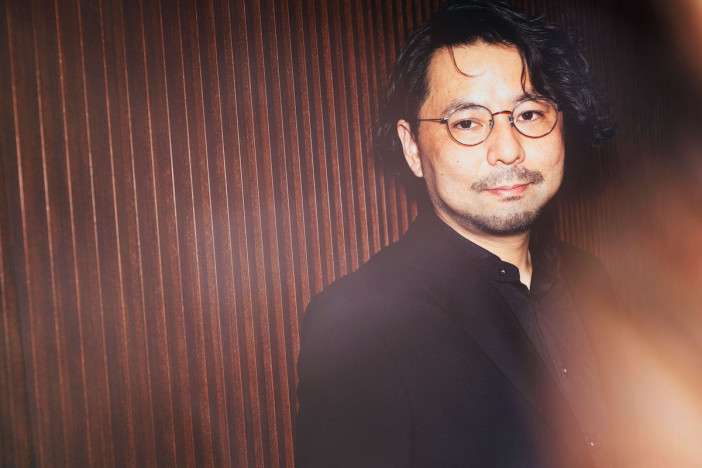

『夜の道標』は、芦沢央の作家生活10周年を記念する作品だ。第3回野性時代フロンティア文学賞を受賞した『罪の余白』(2012年)でデビューし、『火のないところに煙は』(2018年。第32回山本周五郎賞候補)、『汚れた手をそこで拭かない』(2020年。第164回直木三十五賞候補、第42回吉川英治文学新人賞候補)など話題作を発表してきた彼女は、『夜の道標』の執筆で「長編って楽しいなと初めて思った」という。創作の背景を聞いた。(円堂都司昭/8月2日取材・構成)

『夜の道標』特設ページ:https://www.chuko.co.jp/special/yorunodouhyou/

自分の物語を許せなくなる日がくるかもしれない

――『夜の道標』は、知的・情緒に障害を持つ子どもを受け入れる塾に通っていた阿久津と、親から虐待される波留の2人を中心とする物語ですが、どこから発想されたんでしょうか。

芦沢:別々にあった物語の発想と問題意識がつながった感じです。物語としては、豊子と阿久津、匿う人と匿われる人の関係性にまず興味があったんです。匿われると、その人がもともと有利な関係性だったとしても、逃げられないから立場が逆転したりする。その歪な関係性で匿われる人が逃げようと思わなかったら、追いつめられるのは逆に匿う側なんじゃないか。どちらにせよ永遠には続けられない関係です。『夜の道標』の場合、匿われて誰からも見つからないようにしているはずの男が、第三者である子どもを助ける。では、子どもはどんな辛い目にあっているんだろうと想像するうちに、半地下の天窓のところで阿久津と波留がやりとりする姿が浮かんだ。そのシーンの謎を解いていく感じで書いていきました。

問題意識に関しては、作中の塾のような、障害のある子どもの補助指導塾を私の母がやっていた時期がありました。母は昔から人権意識が高く、私が子どもの頃からなにか知らずに差別的なことを口にしたらとても怒って、どういうことか何時間でも教えてくれる人でした。その母と、過去のことについて話していたら、「あなたが考えているのとは違う」と返された。それで、実情をよく知らない第三者の正義感や、今の価値観で過去を断罪することは、なんて傲慢なんだろうと感じました。

――刊行前、関係者に配られた『夜の道標』のプルーフには、次のような著者の言葉が書かれていました。「自分が信じる正しさを守れなくなる日が来るのではないか。今正しいと信じてやったことが、いつか正しくないことになり、後悔する日が来るのではないか。/膨らみ続ける恐怖の中で、今、私がどうしても書かずにいられなかった物語です」。それが、事件はなぜ起きたかという謎ともからむ、今回の問題意識ですね。

芦沢:最近、従来、信じられていた正しさが、いろいろ変わっています。ちょっと前まで「そういうもんだよね」とされていたことが、「やっぱりおかしいんじゃない?」といわれるようになり、けっこうさかのぼって「こんなこと言ってたんだよ、この人。いいんですか」となっていく。そういう時代に、作家として長く残る本を書いていくことが怖くなったんです。その時ごとに一所懸命考えて信じることを書いても、いつか誰かに断罪されるかもしれない。断罪されなくても、私自身が自分の物語を許せなくなる日がくるかもしれない。過去の作品をふり返り思うこともあります。そういう意識と、今回扱った時代的変化が結びつきました。

殺人犯という設定の阿久津をどう書いたらいいかは、非常に悩みました。偏見について考えたいのに、書き方によっては差別を助長してしまう。そうなってはいけないので専門の方に取材と監修をお願いして相談しながら、一文一文丁寧に取り組んだつもりですが、どう読まれるかわからない。それでも、どうしてもこのことについて考えたくて書きました。

――執筆途中で大きく直したり、展開の選択肢に迷うことはありましたか。

芦沢 これまでの小説とは書き方が違っていて、絵コンテ的なものを描いたんです。半地下と庭とか、「あの手の指す方へ行けば間違い」と思っていたその背中や腕とか。いくつか浮かんだシーンを、どういう角度でどれくらいの距離感でどういう映像か、棒人間レベルの絵ですけど描き殴りました。以前の作品でもイメージはないでもなかったんですけど、それをすぐ言語化していました。でも、今回は言語化しないまま絵の謎を探っていって、ああこういうことなんだと小説を書く形にしたんです。

そうしてできた全体の大きな流れは変わっていませんが、第1稿を書いた後、視点人物ごとに豊子パート、波留パートという風に分けて、それぞれで書き方や読み味を変えようとしました。正太郎パートは警察小説の質感を意識し、波留パートと桜介パートでは感情描写の手法を変えています。豊子パートはエンタメとしての展開より、動きのないシーンの中で見ている光景を描くことに力を注ぎました。文章としてはどのパートも一から書き直したくらい変わっていますが、特に豊子、正太郎、波留パートはエピソードやシーンごと差し替えています。