『テスカトリポカ』佐藤究×『ルポ 川崎』磯部涼 特別対談 川崎の〝流れ者〟たちが描く世界地図

気鋭の作家の想像力を刺激する、神奈川・川崎のユニークさとはーー。

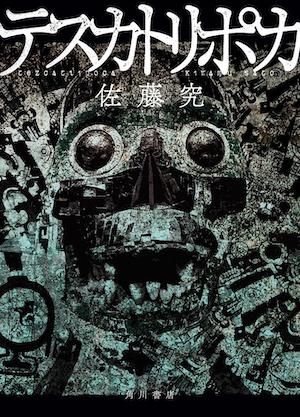

作家の佐藤究氏とライターの磯部涼氏の特別対談をお届けする。佐藤氏は今年山本周五郎賞と直木賞を受賞したクライムノベル『テスカトリポカ』(KADOKAWA)で、川崎やメキシコなどを舞台に、麻薬密売や臓器ビジネスの世界の抗争をスリリングに描いた。

ライターの磯部涼氏は、川崎の若者の貧困、ドラッグ、ヒップホップ文化などを鋭い視点から取材した『ルポ 川崎』(サイゾー)を2017年に発表し、第17回新潮ドキュメント賞の候補作に。音楽ファンだけでなく幅広い層の話題を呼び、今年には文庫化(新潮社)して刊行された。

実は今回が初対面だというお二人が顔を合わせたのは、磯部氏が勧める、川崎区のコリアンタウン・桜本にあるペルー料理店「EL carbon」(https://elcarbon.jp/)で、川崎に魅了される理由やノンフィクションとフィクションの交点などについて語り合ってもらった。(篠原諄也)

【インタビュー最後にサイン本プレゼント企画あり】

川崎は「何でも起きそう」だった

磯部:『テスカトリポカ』を読んだひとなら分かると思いますが、あのペルー料理屋は絶対ここがモデルだろうと思って、対談場所として提案したんですよ。

佐藤:そうなんですか? ステーキ屋はロケで調べに行ったんですけど、ペルー料理屋はピンポイントで舞台にしてしまうと、迷惑がかかるのでモデルはないんです。作中では普通の登場の仕方じゃないですから(笑)。地図で大体目星をつけて、環境的にこんな感じだろうと。まさか本当にお店があって、しかもそこに呼んでいただけるとは。びっくりしました(笑)。

磯部:想像だったんですか! ここの雰囲気、そのままだなと思いながら読んでいました。今にも2階から殺し屋(シカリオ)が降りてきそうな(笑)。ではせっかく川崎区でお会いしているので、まずはこの土地を舞台のひとつに選んだことについて聞かせて下さい。物語の構想としてはメキシコと川崎、どちらが発端になったのでしょうか?

佐藤:最初はメキシコ、次がアステカでした。それで日本はどこにしようかと考えて、 担当編集者の要望もあったので、最初に地元の福岡にロケハンに行ったんです。でもメキシコの麻薬密売人(ナルコ)の話は、九州と合わないんですよね。

福岡だと東アジアとの鬩ぎ合いになるし、九州で一番大きい所だから東京のような存在なんです。みんなビジネスもやっているから、そこでドンパチはできない。お店を出している街で、あまり喧嘩はしないじゃないですか。

九州でハードな闘いが起きるのはどこかと考えると、北九州があります。ただ、国内の勢力で固まっていて、国外の勢力が入ってくる感じじゃない。結局、地元の福岡にお金を落としただけで帰ってきて(笑)、新宿の喫茶店で編集者に報告した時に「じゃ川崎はどうですか?」となったんです。当時は1度行ったことがあるくらいでした。

ーー川崎だとしっくりきたんでしょうか?

佐藤:川崎にちゃんと行ってみると、この土地に吹いている風やお店の雰囲気がハマったんです。地政学的にもラテンアメリカと太平洋を挟んで向かい合っていて、国外の勢力も描きやすい。

あと、圧倒的な工場地帯がクライムノベルだと画になるんですよ。リドリー・スコット監督の映画『ブラック・レイン』みたいな空気が出せていいなと。執筆中は川崎の工場地帯のカレンダーを部屋の壁に掛けていました。

ここでは何でも起きそうですよね。そう言っちゃ悪いですけど(笑)。とにかく本当に川崎がハマったんですよ。何よりもまず『ルポ 川崎』がなければ、『テスカトリポカ』は書けませんでした。

川崎のドヤ街が生まれた理由

磯部:執筆期間はどれくらいなんですか?

佐藤:2017年夏以降から3年半かかったんですが、まだ物語の方向性を探っている段階の、18年1月の大雪の日に路上で転んで、左足の骨を折りまして。雪の中で立てなくなって、自分で救急車を呼んで、そのまま新宿の歌舞伎町近くの病院に入院したんです。ベッドに完全固定されて。

あの年はインフルエンザが流行って面会禁止だったんですけど、今の『文藝』編集長の坂上陽子さんから『ルポ 川崎』を差し入れてもらったんですよ。(参考:『文藝』編集長・坂上陽子が語る、文芸誌のこれから 「新しさを求める伝統を受け継ぐしかない」)

磯部:おお、坂上さんは20年来の友人で、『文藝』では「移民とラップ」という連載を担当してもらっていますが、その話は初耳です。

佐藤:病室で読みました。あれは大きかった。転んでもタダは起きないというのは、あの入院のことですね(笑)。もう1冊の差し入れは河出文庫から出ているドゥルーズの『ザッヘル=マゾッホ紹介 冷淡なものと残酷なもの』。でも骨折してベッドに固定されて、看護師さんの前で堂々とマゾヒズムの謎に迫る哲学書を読むのは、何か気まずくて(笑)。それは夜に読むようにして、昼間は『ルポ 川崎』を真剣に読んでいました。

手術が終わった後に歩くリハビリをしたんですけど、若い療法士の方が川崎出身だったんですね。彼は今も川崎に住んでいて、毎日愛車で病院のある新宿に通っていると言っていました。普通、電車で来ると思うじゃないですか。その辺は何となく「川崎っぽいな」と思って。

彼に『ルポ 川崎』の内容についていろいろ聞いたんですよね。「こういう所知ってる?」「ここは夜は売人でいっぱいになりますよ」とか。「ニュータンタンメン食べたことある?」「これわりとでかいんですよ」とか。歌舞伎町と川崎は近い匂いがあるので、この辺は働きやすいとも言ってましたね。繁華街に隠された序列もなんとなくわかるらしくて。

磯部:実際、川崎と新宿は関係が深くて、川崎駅の南東側に日進町といういわゆるドヤ街がありますが、そこのドヤ(〝宿〟の逆さ読み)=簡易宿所のオーナーはもともと新宿で同様の商売をやっていたひとが多いらしいんです。

川崎の工場地帯は軍需産業を担っていたこともあって、第2次大戦の空襲で焼け野原になりました。そして戦後も朝鮮戦争の特需景気をきっかけに復興するんですが、そこから始まる高度経済成長期で全国各地から労働者が押し寄せる。その中で安い値段で泊まることが出来るドヤの需要が高まった。

ただ『ルポ 川崎』で書いたように、2015年5月に起きた日進町の簡易宿所火災事件で明らかになったのは、被害者のほとんどが高齢の生活保護受給者だったということで、高度経済成長期を支えた労働者たちが今や歳を取り、ドヤが老人ホームと化していたんですね。ともかく、戦後の川崎はさながらゴールドラッシュのようで、進出してきた中には新宿の簡易宿所のオーナーたちもいたわけです。

佐藤:なるほど。新宿と川崎でそういうつながりがあったんですね。